| 您现在的位置:教育·文史哲>重读历史>文革研究>1964年和1966年“中央文化革命小组”的变迁 | | 您好!今天是: | |

|

|

|||||||

|

|

| “文革”中的毛泽东与江青 | |

|

|

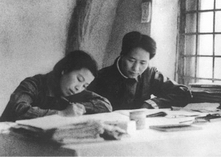

| 延安窑洞里的毛泽东与江青 | |

|

|

| 1959年庐山上的毛泽东与江青 | |

| ·“文革”历史档案· |

1964年和1966年“中央文化革命小组”的变迁 |

| 作者:本站编辑 来源:《毛泽东传》、新浪高文秀、彭凯博客等 本站编辑转发 (本页浏览:人次) |

|

1967 年毛泽东、周恩来与部分中央文革成员合影。左起:张春桥、江 青、周恩来、 |

● 一九六四年的“五人小组”

“七千人大会”以后,毛迫于经济滑坡和全国大饥荒的严峻形势,不得不默许刘、周、邓、陈云等调整经济(实质上大跃进下马,摆正农、轻、重的关系),但毛心中非常不服和郁闷(在文革中,江青曾坦言:“七千人大会上,毛主席憋了一肚子气”),尤其是刘、邓、周等同意农村中自发的“包产到户”“责任田”等以利充分激发每个人个体干劲和潜力的措施,以度过难关,解决国人“吃饭问题”,毛大为不满,这与他乌托邦式社会主义相去甚远,认为这是“资本主义复辟”的倾向,认为刘、邓等中央一线领导夸大了黑暗面。(参阅这里:【党史】1962年8月的“北戴河会议”)

于是,毛在随后的北戴河会议和党的一系列会议上,开始大讲“阶级斗争”,鼓吹必须“年年讲、月月讲、天天讲”。同时,毛也注意到文学艺术领域,认为文艺领域“封资修”盛行,许多作品“大有问题”,并多次作出相关批示,认为文艺界的许多协会等机构已经“跌到修正主义的边缘,如不认真改造,势必在将来的某一天,要变成匈牙利裴多菲俱乐部那样的团体”。在此基础上,1964 年7月2日,毛泽东主持政治局常委会议,提议并正式决定:文化部和全国文联以及各协会重新整风(文艺整风),中央成立一个“五人小组”,在中央政治局、书记处领导下,负责文艺界整风等文艺批判事宜。这是 1964 年中央“文化革命五人小组”的由来。这个“文化革命五人小组”不论其规格、权威、宗旨和任务等,自然不能与后来的“中央文革”同日而语,但后来的“文革”从“文化”入手,以“文学艺术”批判为由头,不能说与此没有联系。

一九六五年底,在毛和江青的策划下,姚文元的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》出笼了。

此文看似“文艺评论”,其实可以说与“文艺”本身毫无关系。该文对历史剧以“阶级”和“阶级斗争”观点无限上纲,从政治上扣帽子,打棍子,且直接点名该剧作者吴晗(北京市副市长、明史专家)——姚文元文章的发表,由最高领袖及其夫人谋划,深藏不露,中央其他领导及北京市委对此背景竟一无所知(在报刊点名批判现任党政领导人,在中央是有明确规定的,并不可随意而为)。所以,针对这篇文章所引起的文化界大讨论,以彭真为组长的“文化革命五人小组”认为应当将其向学术争论方面引导,强调应该摆事实、讲道理,不应动辄扣政治帽子,无限上纲,以势压人,强调真理面前人人平等。为此,“五人小组”起草了《文化革命五人小组关于当前学术讨论的汇报提纲》(时值 1966年2月,故史称“二月提纲”),上报中央。其实,这还是第一次正式在文件中将这个“五人小组”称为“文化革命五人小组”。

1965年12月21日,毛泽东在杭州就评《海瑞罢官》等问题发表重要谈话。在场的有陈伯达、田家英、胡绳、艾思奇、关锋等人。毛泽东说:姚文元的文章很好,《海瑞罢官》的要害问题是“罢官”。嘉靖皇帝罢了海瑞的官,1959 年我们罢了彭德怀的官。彭德怀也是“海瑞”。此番讲话彭真、陆定一、刘、邓等是否知晓?不得而知。但我们从中却可以明确感知毛发动“文革”最初的动因、动机了。

1966年2月5日, 刘少奇召集在北京的中央政治局常委对这一提纲进行并讨论予以通过。2月7日电告在武汉的毛泽东。2月8日,彭真、陆定一、康生又专程赴武汉向毛汇报。毛泽东没有表示不同意见(毛当时出于何种考虑未反对?不得而知)。2月11日,彭真在武汉为中央起草了转发该提纲的批语(这说明,二月提纲并非背着毛泽东所为),12日晨连同提纲一起电传中央。经在京政治局常委传阅后,作为中央文件下发,转发全党。

但是,一九六六年四月十六日至二十六日,毛泽东在杭州召开中共中央政治局常委扩大会议——这次会议实际上是为发动文革作准备的。各大区书记也去开会。毛泽东极其严厉地批判了《二月提纲》,会议还讨论了彭真的问题,决定撤销原来的“五人小组”,重新成立文化革命小组。随后发出的《五一六通知》写道:“中央决定撤销一九六六年二月十二日批转的《文化革命五人小组关于当前学术讨论的汇报提纲》,撤销原来的‘文化革命五人小组’及其办事机构,重新设立文化革命小组,隶属于政治局常委之下。”彭真、罗瑞卿、陆定一、杨尚昆首先被同时打倒。

● 一九六六年的“文化革命小组”(史称“中央文革小组”)

1966 年5月28日,中共中央发出《关于中央文化革命小组名单的通知》——

组 长:陈伯达(中共中央政治局候补委员);

顾 问:康 生(中共中央书记处书记);

副组长:江 青、王任重(湖北省委第一书记)、

刘志坚(总政治部第一副主任)、张春桥(上海市委文教书记);

组 员:谢镗忠(总政治部文化部长)、

尹达(中国科学院社会科学部考古所副所长、历史研究所第一副所长)、

王力(中宣部副部长、《红旗》杂志副主编)、

关锋(《红旗》杂志编委)、

戚本禹(《红旗》杂志历史组组长)、穆欣(《光明日报》总编)、

姚文元(上海市委宣传部部长) 。

后来补充 4 人:华北局的郭影秋(北京市委文教书记),东北局的郑季翘(吉林省委文教书记),西北局的杨植霖(青海省委第一书记),西南局的刘文珍(西南局宣传部长)。

《通知》规定“中央文革小组”“隶属于政治局常委之下”。但以后,文革小组实际上逐步取代中央政治局和中央书记处,成为“文化大革命”的实际指挥机构,其工作流程大致是:毛泽东——中央文革小组——号令全国。这种成立“××领导组”的做法,与延安整风是一脉相承的,有许多事可以方便地绕过中央领导集体和法定程序而为,对独断专行极为有利。(延安时期,康生是中央社会调查部的部长,是反奸保卫工作的最高负责人,也就是说他掌握了那时的主要专政机器;他又是延安整风“中央总学习委员会副主任”(主任先是毛泽东,后是刘少奇,都是挂名),是整风运动的实际上的领导人,于是他实际上掌握了对人的生杀予夺之权,对上则是“通天”的,直接受毛泽东领导——参见:师哲著《师哲回忆录》)。

但“文革”是一个怀疑一切,打倒一切的荒诞、疯狂的岁月,任何人即便无意违背了毛、江的意旨,或跟得不够紧,昨天还“红”得发紫,转眼即可成为各种名目的“敌人”,撤职、批斗、下秦城监狱,或被限制人身自由禁闭起来……不一而足。即便“中央文革小组”成员也是走马灯般你方唱罢我登场,可谓波诡云谲,而对于全国普通百姓,则是目瞪口呆,莫名其妙,唯一的选择就是“坚决拥护以毛主席为首的党中央、中央文革的英明决定”,且要敲锣打鼓。下面是文革中“中央文革小组”的变迁情况——

1966 年7月初,中央文革小组办公室正式成立。办公室主任是穆欣、王力,副主任为戚本禹和曹轶欧。

到 1966 年末,办公室改称办事组,由解放军报社的宋琼担任组长——又过两个月,宋琼被打倒,由王广宇负责——再后来改为解放军报社的李讷(毛泽东的女儿)负责,当时她化名肖力(取“小李”谐音)。至此,“中央文革”里,江青母女成为“主心骨”,加之毛为最高直接领导者,有点家族化味道了。

8月2日,中共中央又发出通知:“决定陶铸(政治局常委、中央书记处常务书记、国务院副总理、中宣部部长)同志兼任中央文化革命小组顾问”。

8月30日,中共中央发出通知,“在陈伯达同志病假或离京外出期间,由江青同志代理中央文化革命小组组长”。

但到了1966 年底,尹达、郭影秋、郑季翘、杨植霖、刘文珍受到冲击,不再参与中央文革工作。

1967 年1月4日,陶铸又因不能紧跟江青、毛泽东的部署而被打倒,“罪名”是“中国最大的保皇派”,且与刘少奇、邓小平“齐名”——文革中”打倒刘邓陶,保卫毛主席“的口号喊了数年。陶铸后来被整死,死后与刘少奇一样,在安徽合肥被化名火化……(参见视频:【凤凰卫视·我的中国心】松树的风格:陶 铸)![]()

随之,王任重也被打倒了。

同月4日,刘志坚也被打倒;谢镗忠是总政的,自然也不免被打倒。

到1967 年8月,王力、关锋又被揪出来。

9 月,中央文革办公室主任穆欣也成了“特务”, 投进了秦城监狱。

1968 年1月,曾受毛、江多次赞扬过的戚本禹又被揪出(其原因无法一一细述,每个人的沉浮都是一段荒诞的历史)。【建议参阅:江青秘书:我们了解的王、关、戚的一些史实】

于是,中央文革小组的成员仅剩下陈伯达、康生、江青、张春桥、姚文元了。1969 年中共九大召开,刘少奇等一批元老革命家被开除出党,新的中央政治局成立,中央文革最后五位成员全体进入政治局。中央文化革命小组已无须独立存在,实际上自动撤销了。

而一年后,在九届二中全会(1970年庐山会议)上,陈伯达则彻底玩完了,那是众所周知的所谓“称天才”和“设国家主席”问题,陈伯达被毛一撸到底——而且在全党开展了“批陈整风”,那是另一段历史,另一个话题了。

中央文革大部分新老成员的沉浮、坎坷,政治生态的波诡云谲,实际上是当时中国政治的一个非常清晰的缩影而已,举国上下,各地、各级,大体如此,以毛划线,彻底“洗牌”而已。□

【相关链接】

1、学习海瑞精神本来是毛泽东提倡的,为何毛力挺姚文元批《海瑞罢官》?

2、当事人披露更多历史细节:《海瑞罢官》为何遭毛泽东批判,说影射彭德怀被撤职?

4、穆 欣:剑拔弩张——中央文革小组实录(另:共识网)[链接,推荐一读]

5、王毅:“中央文革小组”及其基因(另一链接) [链接,推荐一读]

7、【搜狐大视野】夜 奔 (林彪出逃之“九·一三”事件的前前后后) ![]()

〖前一页〗 1 〖后一页〗

| (本站 2016-05 编辑转发 / 2021-04-13 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||