| 您现在的位置:教育·文史哲>行知研究>应学俊:陶行知先生及其创造教育给我们的启示 (P.1.) | | 您好!今天是: | |

|

|

|

★ 本站时政评论目录

点击:到“行知研究”栏目首页…

|

| 作者:应学俊(本站) |

| 作者:应学俊 来源:本站编辑 本站 2002年8月 编辑 |

【本文作者的话】 陶行知教育思想可谓博大精深,陶行知的教育改革实践更极具社会发展的前瞻性。当认真研读陶行知的著作以后,才不得不折服:他确是中国教育现代化、中国创造教育的先驱。他自己的思想和实践正如他在《第一流的教育家》一文中所说:“敢探未发明的新理,即是创造精神;敢入未开化的边疆,即是开辟精神;创造时,目光要深;开辟时,目光要远。……在教育界,有胆量创造的人,即是创造的教育家;有胆量开辟的人,即是开辟的教育家。” 时代在前进,历史在发展。刻舟求剑是愚蠢的,与时俱进是符合规律的。但“与时俱进”不等于对过去的东西都得“扬弃”——我们必须承认,尤其是思想和精神,有不少是跨越时空界限的。我们当今研究和学习陶行知并非要去刻意邯郸学步,而应得其精髓和真谛。 本文和《学习和运用陶行知现代教育思想,探索创造的课堂教学》一文,均为在有关陶行知研究会上的发言,后分别发表于1998年和2000年《行知研究》杂志等,并为国内多家网站转载。 |

一、面对科技、社会发展瞬息万变的21世纪:教育的抉择

21世纪很快将到来。新世纪将是人类历史上科技迅猛发展的前所未有的崭新世纪。作为教师,我们面对的学生将是 21 世纪的主人;把他们培养成具有符合时代要求的良好素质的一代新人,不仅直接关乎他们的未来,更直接关系到国家未来的发展。

回顾历史,注目今天,展望未来,无数事实告诉我们:具有创造精神与能力是人的良好素质的重要方面。不论是小人物的小创造还是大人物的大创造,人类正是因为在物质和精神两个方面不断地有所发现、有所发明、有所创造,才能有所进步。没有创造,没有发明,我们至今可能还留着长辫、穿着长袍马褂、坐着马车前往这里开会。我们不必说我国古代领先世界的四大发明,也不说导弹、潜艇、核武器以及火箭、卫星、航天飞机等;就拿教育领域来说,没有中国的陶行知,没有美国的杜威、B.S. 布卢姆、前苏联的苏霍姆林斯基、赞科夫、保加利亚的洛柴洛夫以及包括我们在座的许多有识之士创造性的研究和实践,我国的教育领域也不会像像现在这样蓬勃发展、百花齐放。——即以政治领域来说,老一辈革命家关于“一国两制”的构想难道不是一个令世界瞩目和称道的创造性构想吗?这一创造性构想的实现,推动了历史前进,可以说为世界各国解决政治争端疑难问题创造了一个成功的范例!……

现代科学发展的一大特点,就是知识陈旧的周期加快,这是科学技术高速发展的象征和必然趋势。例如,1960 年代初,在电子技术领域中开始应用晶体管;但到 1969 年,美国的弹载计算机已不再用晶体管,而改用体积更小性能更好的集成电路——仅仅七八年时间,晶体管知识陈旧了。科技新成果如雨后春笋,不断涌现——稍举几例:摄影技术从发明到生产出产品来经历了一个多世纪(1727 ~1839,经历了112 年);而电视从发明到生产出产品来只经历了 12 年(1922-1934);激光器从发明到生产出产品来只经历了一年不到(1960-1960)!

有统计表明:20 世纪60 年代以来,科学技术方面的新发现、新发明比过去两千年的总和还要多!想一想,我们如果不培养学生的创新意识、创造精神和能力,不教会他们学会怎样学习、怎样思考,而只是一味地向他们灌输书本知识,死记硬背以应付考试,他们将来怎样面对知识不断增长、不断陈旧、瞬息万变的 21 世纪的挑战?

所以,在我们全面启动实施素质教育的今天,在我们面向 21 世纪挑战的今天,我们如果紧紧盯住“应试教育”那一点眼前“功利”,而忽视对学生创造精神与能力基本素质的培养,我们将愧对学生,愧对历史!

二、高瞻远瞩的陶行知

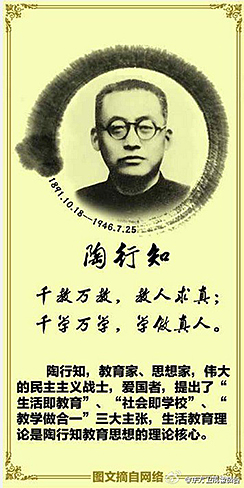

以上所述,似乎都是当今教改的“热点话题”,是教育“新论”。可是,我们可曾想到,半个世纪以前,中国有位伟大的教育家已经高瞻远瞩地明确提出了创造教育的观点,发表了掷地铿锵的《创造宣言》,而且有了系统的、丰富而卓有成效的实践——他,就是陶行知!

以上所述,似乎都是当今教改的“热点话题”,是教育“新论”。可是,我们可曾想到,半个世纪以前,中国有位伟大的教育家已经高瞻远瞩地明确提出了创造教育的观点,发表了掷地铿锵的《创造宣言》,而且有了系统的、丰富而卓有成效的实践——他,就是陶行知!

毛泽东称陶行知为“伟大的人民教育家”;江泽民总书记题词:“学习陶行知教育思想,促进教育改革”。日本、德国、美国等外国研究教育的有识之士有一个共同的看法:陶行知不仅属于中国,而且属于全世界。

是的,我们只要认真读一些陶行知的著作,就不得不承认,我们现在教育改革的不少思路、做法(当然不是所有),半个多世纪以前陶行知已经在思考、实践了。比如,我们今天教育改革引进德国的职教“双元制”,可当我们派出有关人员赴德国考察时,德国人却说他们的“双元制”是从中国学来的,陶行知早就在中国创造、实践了。就连我们现在定为基本国策的计划生育,陶行知早在半个世纪前就已经预见到,并提出了“少生”这一控制人口的主张。而“创造教育”的系统思想,陶行知早在 1930 年代已经提出并实践。由是观之,从某种意义而言,陶行知确是中国乃至世界教育改革乃至社会改革的先知先觉之一,且是切实躬身实践的先驱者!

我们研究素质教育,岂能忽视研究和学习陶行知?我们将会从陶行知的思想和实践中受到深刻的启迪,在进一步研究和探索教育中的规律中,我们才能创造崭新的更科学的教育。“科学”是什么?科学,就是是实事求是,就是按客观规律办事。

三、陶行知的创造教育思想和他的《创造宣言》

在陶行知先生留给我们的教育理论和实践宝库中,“创造教育”思想有着特殊重要的地位,犹如一支流光溢彩的火炬,充满着智慧与活力,启示并鼓舞着人们不断探索教育发展的革新之路。

1、陶行知认为:社会要发展,生活要进步,我们就得培养出具有创精神的学生,他们不应是唯唯诺诺因循守旧的人。

1943 年,陶行知创办的育才学校,由于太平洋战争的爆发,由南洋方面来的经济援助断绝了。就在这极端困难的时候,在一个早晨,陶行知在晨会上面向学生朗诵了他的教育散文诗《创造宣言》,此文也是他创造教育思想的总结:“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人……”他还对教师劳动的创造性作了精辟的升华性总结:“教育者创造的是真善美的活人”。陶行知创造教育思想在他《创造的儿童教育》一文中有更具体的阐述:“教育是要在儿童自身的基础上,过滤并运用环境的影响,以培养并加强这创造力,使它长得更有力量,以贡献于民族与人类。教育不能创造什么,但它能启发解放儿童创造力以从事创造之工作”。

2、陶行知本人创造教育的伟大实践

陶行知在《第一流的教育家》一文中写道:“敢探未发明的新理,即是创造精神;敢入未开化的边疆,即是开辟精神;创造时,目光要深;开辟时,目光要远。……在教育界,有胆量创造的人,即是创造的教育家;有胆量开辟的人,即是开辟的教育家”。

是的,陶行知本人就是这样一位具有开拓、创造精神的伟大的教育家,他办教育从不因循守旧、“拘于古法”、“仪型它国”。

早在 20 世纪 20 年代初,他第一个辞去高官厚禄,主动赤脚穿草鞋,来到乡村,创办出驰名中外的新型的第一流的(南京)晓庄师范、晓庄学校(见右图),他创办了中国的第一个乡村幼稚园,他的外国教育界朋友也赞扬和佩服他教育实践的魄力与成就。陶行知先生最大限度地创造性地发挥了教育在改造社会方面的功能。1949 年以后曾在国务院、国家部委和地方多个领导岗位任职的老一辈革命家张劲夫就曾就读与晓庄师范。

早在 20 世纪 20 年代初,他第一个辞去高官厚禄,主动赤脚穿草鞋,来到乡村,创办出驰名中外的新型的第一流的(南京)晓庄师范、晓庄学校(见右图),他创办了中国的第一个乡村幼稚园,他的外国教育界朋友也赞扬和佩服他教育实践的魄力与成就。陶行知先生最大限度地创造性地发挥了教育在改造社会方面的功能。1949 年以后曾在国务院、国家部委和地方多个领导岗位任职的老一辈革命家张劲夫就曾就读与晓庄师范。

陶行知还首创了符合当时中国国情、面向广大劳动人民和弱势人群崭新体制的学校——“工学团”(即“工以养生、学以明生、团以保生”);毕业于晓庄师范的张劲夫就曾在“山海工学团”任教,后任“团长”(即校长)。陶行知又创建了在难童中培养有特殊才能的人才幼苗的育才学校——当年育才学校的学生,有许多解放后成为国家栋梁之才,比如陈贻鑫、杜鸣心、杨秉孙等等,后来分别成为中央音乐学院教授、指挥家、作曲家、中央乐团团长;还有很多成为学者、革命者,乃至大学校长;前国务院总理李鹏也曾是育才学校的学生……他们都受到过陶行知先生的教诲而成为国家栋梁之材。

陶行知还首创了符合当时中国国情、面向广大劳动人民和弱势人群崭新体制的学校——“工学团”(即“工以养生、学以明生、团以保生”);毕业于晓庄师范的张劲夫就曾在“山海工学团”任教,后任“团长”(即校长)。陶行知又创建了在难童中培养有特殊才能的人才幼苗的育才学校——当年育才学校的学生,有许多解放后成为国家栋梁之才,比如陈贻鑫、杜鸣心、杨秉孙等等,后来分别成为中央音乐学院教授、指挥家、作曲家、中央乐团团长;还有很多成为学者、革命者,乃至大学校长;前国务院总理李鹏也曾是育才学校的学生……他们都受到过陶行知先生的教诲而成为国家栋梁之材。

我们今天在实施素质教育、全面改革教育的过程中,正需要许许多多具有创造精神的教育家,创造出符合中国国情和社会发展需要的崭新的教育体制和教育方法。我们必须学习陶行知,要敢于做一名敢探未发明的新理的创造的教育家,培养出具有较全面的良好素质尤其具有创造精神和能力的21世纪的一代新人。

(未完,点击这里:接下页“创造教育”的重要观点与方法)

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||