| 您现在的位置:教育·文史哲>重读历史>文革研究>毛泽东:炮打司令部——我的一张大字报(文本资料/试解读) | | 您好!今天是: | |

|

| 本站编辑:文革大事记 | |

|

||||||

|

|

|

| 本 站 近 期 评 论 |

点击:更多评论

| ·“文革”历史档案解读· |

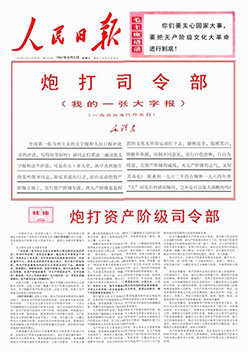

炮打司令部(我的一张大字报) |

| 毛泽东 / 1966年8月5日 |

| 作者:毛泽东 来源:原载《人民日报》等多家媒体、著述 本站编辑 (本页浏览:人次/续博客中国点击数) |

【本站说明】回顾毛泽东写这张大字报前发动“文革”的几个步骤,以了解毛这张大字报发表的背景和目的: ⑴ 1965年,毛、江青策划(江青多次赴上海实施),由上海的姚文元抛出《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》,绕开中央领导集体,直接指令上海印制单行本全国发行,组织批判,发表谈话,批吴晗,再批彭德怀,以达到为大跃进、人民公社运动的错误和恶果正名、并打倒曾对此有任何异议的所有人的目的,吹响文革冲锋号(像“文化学术批判”,实质是政治斗争); ⑵ 1966年4月,毛泽东两次修改并批转《林彪同志委托江青同志召开的部队文艺工作座谈会纪要》,否定1949-1966年17年中国思想文化领域全部工作和成果,进而达到否定刘少奇等一线领导同志乃至各级部门全部工作的目的,为文革“打倒一切”、树毛思想绝对权威做舆论铺垫; ※ 点击这里,展开全部——

|

|

——从毛泽东的“大字报”看发动文革的动因、动机 |

| ·点评作者:应学俊 · (本文已发“凤凰博报”“博客中国”. 这里有所修改) |

至今,依然有一些人(包括前中共政治局常委俞正声)坚持说“毛泽东发动文革的动机是好的,是为了‘反修防修’,但是运动过程中出现了一些错误,导致了不好的结果……”——是这样吗?这个问题还需要争论吗?这样的说法符合中共自己的十一届六中全会《决议》吗?毛泽东的《炮打司令部——我的一张大字报》对发动“文革”的动因、动机不是已经说得很清楚了吗?且早在大跃进尾声,灾难已显,毛开始受到一些质疑,但他对自己的威望受损心有不甘,在王稼祥报送的一份材料上,毛作了这样的批语:“将来我拟写文章宣传人民公社的优越性,一个百花齐放,一个人民公社,一个大跃进……这三件要向全世界作战,包括党内大批的反对派和怀疑派。”(引文见“人民网、天下韶山网等”)“向全世界作战”,当然是指赫鲁晓夫等国际上的批评和质疑,但别忽视了,后面还有“包括党内大批的反对派和怀疑派”,毛必须不容置疑,更不能受批评或认错!这难道不正是后来“文革”的动因?“文革”——毛“作战”了。

让我们从毛泽东《炮打司令部——我的一张大字报》产生的背景说起——

对聂元梓等7人攻击、批判北京大学党委和北京市派去工作组的大字报,毛如此高调赞扬,拍案叫好,且手谕令党媒发表,向全国广播,实属罕见。何至于此?若在1957年,聂元梓之为难道不是典型的“右派向党进攻”?——无疑,聂大字报和所谓人民日报评论员这两篇文字,道出了毛心中所有而笔下不便直言的话,可谓“正合孤意”,如获至宝!这只能是唯一解释——人们每遇此类作品,往往都会拍案叫好,这是规律。毛之“文革”,正是要在党内外实行“大清洗”(此说见《林彪同志委托江青同志召开的部队文艺工作座谈会纪要》)——清洗那些毛认为对他竭力推行的“大跃进、人民公社”等相关理论、政策有所不满或非议的“党内大批的反对派和怀疑派”,故贯穿10年文革的口号就是“保卫毛主席、保卫毛主席的革命路线”、“谁反对毛主席就砸烂谁的狗头”就要“全党共诛之,全国共讨之”……

对聂元梓等7人攻击、批判北京大学党委和北京市派去工作组的大字报,毛如此高调赞扬,拍案叫好,且手谕令党媒发表,向全国广播,实属罕见。何至于此?若在1957年,聂元梓之为难道不是典型的“右派向党进攻”?——无疑,聂大字报和所谓人民日报评论员这两篇文字,道出了毛心中所有而笔下不便直言的话,可谓“正合孤意”,如获至宝!这只能是唯一解释——人们每遇此类作品,往往都会拍案叫好,这是规律。毛之“文革”,正是要在党内外实行“大清洗”(此说见《林彪同志委托江青同志召开的部队文艺工作座谈会纪要》)——清洗那些毛认为对他竭力推行的“大跃进、人民公社”等相关理论、政策有所不满或非议的“党内大批的反对派和怀疑派”,故贯穿10年文革的口号就是“保卫毛主席、保卫毛主席的革命路线”、“谁反对毛主席就砸烂谁的狗头”就要“全党共诛之,全国共讨之”……

利用这张大字报,使毛欲“整垮北京市委”及对各级党委的清洗或曰“清理队伍”变为似乎是从基层客观实际出发,而非毛主观蓄意而为。不论是建政初期发起对“《红楼梦》研究”及胡适的批判,还是1957年从“整风”突然转向“反右”,毛无不利用此计——即所谓从“下面基层”来的信件、文章或小事件为契机和由头,发起自己正欲发起的整肃运动,而从表面看来,均像是实际所迫,顺势而为,而并非毛主观蓄意为之。

根据中国农业大学童小溪教授整理的电子资料《中国革命历史文献》说明,毛泽东这张所谓“大字报”刚开始是用铅笔写在一张旧《北京日报》的边缘空白处的,后经秘书誊清,毛再加上标题,并作了一些修改,诸如给“左”加上引号等。

毛大字报前两层意思,赞扬北大聂元梓等7人的大字报为“马列主义大字报”,怒斥刘、邓等派工作组压制“革命”;且同时为国人指明“文革”斗争的矛头所向—— 毛将自己与中央其他领导的分歧毫不掩饰地展示在国人面前,其意在于昭示:中央存在两个“司令部”:其一,是毛为首的一拨,其二,则是刘少奇为首的依法主持中央日常工作的一拨;要“炮打”的自然是后者。但仅因刘为首的“司令部”派工作组这一具体举措——即便是一大错——就要号召“炮打”?这显然说不过去,立论也不稳。于是毛笔锋一转,列出下面的“依据”,这才是关键:“联想到……发人深醒(应为‘省’)”。如此,便诏告党内外国人:那个“司令部”的问题由来已久,并非仅仅当下所为。

于是,我们可以清晰地看到:毛发动文革的动机、动因在这里已经昭然若揭。

所以,回顾毛所点明的“联想到……发人深醒”的这段历史,联想到以《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》作为“文革”的导火索或曰开场锣鼓,不论事实还是逻辑,毛泽东《炮打司令部(我的一张大字报)》,实在是解读他发动“文革”的动机、动因难得的“密钥”。

中央文献研究室第一编研部副主任张素华说:“毛泽东晚年犯了严重的错误,对这个问题怎么看、怎么评价?”她引用邓公的话:毛主席的功绩是第一位的,错误是第二位的,我们不能因为他犯了错误就否定他的功绩,也不能因为他有很大的功绩就讳言他的错误。(见引文出处)笔者认为,这应是起码的实事求是的基本态度。

一、何谓“1962 年的右倾”? 基本是指以下两方面的情况——

1、为“反右倾”中被划为“右倾机会主义分子”的几百万干部群众“甄别平反”

在“大跃进、人民公社”运动中,党内一些比较务实的、实事求是的大小各级干部(从中央到省市、社队基层),对如此不顾中国实际尤其是农村实际的“大跃进”、“跑步进入共产主义”乌托邦式极左政策有抵触情绪:农民刚分到手的土地又全部上交“人民公社”,不再“耕者有其田”(直至当下依然如故),农村办大食堂“吃饭不要钱”,鼓吹这就是“共产主义”;大跃进中,6亿人口的中国不是“以粮为纲”却是“以钢为纲”,农业生产受到极大冲击;谁大跃进不积极,就被批“右倾保守”,有的干部认真向上级反映当地民情民声和个人意见,这些人被毛批为“右倾机会主义分子”,毛说“这些人在资产阶级民主改革时,他们是乐意参加的,有革命性。至于如何革法,也是常常错的。他们没有社会主义革命的精神准备,一到社会主义革命时期,他们就不舒服了”;毛认为对这些人要“拔白旗”、要“民主革命补课”。

在1959年面对因“大跃进”带来的经济危机已经明确显现的情况,本来毛也打算适当“纠左”,但彭德怀写了封信给毛后,大约某些话说重了,彭德怀因此被打倒,毛为证明“大跃进”没有大错,便大批彭德怀,依然大搞“反右倾,鼓干劲”,各省市纷纷揪“小彭德怀”,继续“大跃进”,终于酿成全国性大饥荒,饿死数千万人的大祸。全国被重点批判和定为“右倾机会主义分子”等罪名的干部和党员多达300多万(也许多是非党干部、群众),他们受到批判、斗争和各种行政、党纪正式处分,上至省委领导,下至农村社队基层干部乃至普通群众……(参见:毛泽东1959年《关于右倾机会主义分子问题的批语》)

“大跃进、以钢为纲”“人民公社”“公共大食堂吃饭不要钱”等脱离中国实际的乌托邦极左路线带来了全国范围的大饥荒,物资极度匮乏到连电灯泡、草纸卫生纸都需凭票证限量供应,人民生活极端困难,各地发生严重的饿死人事件,据《党史》记载,所谓“三年困难时期”全国人口负增长一千多万(民间统计和有关地方的统计之和大大高于这个数字,达三千万以上,档案未解密,至今争论不休),国民经济岌岌可危。这是罕见的——因为在日本入侵中国的8年中死于战火的全国军民总数也只一千八百万左右。

实践证明大跃进“出了大问题”。既然“大跃进”的决策错误在“中央”,毛难辞其咎,于是在“七千人大会”以后,他也不得不勉强默许给那些错划“右倾”的从中央到地方的干部“甄别平反”(但后来毛称之为“翻案风”)。

1962年4月27日,中共中央根据扩大的中央工作会议的精神,发出了《关于加速进行党员、干部甄别工作的通知》。《通知》指出:自从1961年6月,中央指示对最近几年来受过批判和处分的党员、干部实事求是地进行甄别工作以来,目前还有一些地区或部门贯彻中央指示不力,进度很慢。中央认为,甄别平反工作要加强领导,加速进行。通知指出:凡是在拔白旗、反右倾、整风整社、民主革命补课运动中批判和处分完全错了和基本错了的党员、干部,应当采取简便的办法,认真地、迅速地加以甄别平反。”这样,就为最近几年来主要在“反右倾”中被错误批判和处分的绝大多数人进行了甄别平反,重新鼓起这些干部积极工作的热情。

以江苏一省为例:该省为从1958―1960年受到错误批判处分的生产队长以上的干部党员进行了甄别。至1962年底,共甄别平反21万余人,约占受批判、处分干部党员总数的98%。另外,还全部平反或部分平反了受批判、处分的群众22.9万多人。

这些数字起码告诉我们两个信息:其一,对于毛首倡和一意孤行强推的“大跃进”等极左政策,广大群众、干部并非没有抵制,而是无力抵制——连周恩来、陈云都被毛点名批“离右派还有50米”,而况省市、基层、草民乎?其二,为了强推“大跃进”等极左政策,打击了太多的人——不止是干部党员,还有更多的生产队长、普通群众等底层百姓。(资料引用出处一、资料出处二-中央指示);如此“扫清障碍”,“大跃进”才得以推行起来。

应该实事求是地指出:据有关史料显示,在“大跃进”过程中,一开始刘少奇等并未像周总理、陈云那样认真表示不同意见,某种程度上,刘是跟着毛步伐走的,对“高指标”等问题也负有一定责任;但在“出了问题”之后,刘少奇并不像毛那样文过饰非,而是老老实实面对实际,在经历40天深入湖南农村调研以后,刘少奇十分震惊,深感愧疚,“转弯”较快,他借用调研时农民所说的话,如实坦言大饥荒是“三分天灾,七分人祸”——究其原因,一是刘的工作作风一向更务实一些,或许其二是“大跃进”也毕竟不是刘少奇首倡?但刘少奇的此种态度和认识令毛强烈不满。

2、经济调整——毛不得不同意,但又不以为然,甚至非常反感

面对如此严峻的形势,1962年,为了总结教训,中央在北京召开了史无前例的有县委书记以上七千多干部参加的“扩大的中央工作会议”,史称“七千人大会”。会上,破天荒地鼓励干部们提意见,说真话,有的县委书记边流泪边诉说着工作之难和巨大的心理负担。毛、刘等领导人均发表了讲话,毛也表示了中央的错误他本人也有份,有责任,因为他是中央的主席——如此大而化之的表态性“检讨”,已使与会干部感动不已。言路渐开。会后,毛不得不勉强默许按刘、周等人的建议调整国民经济(“调整、巩固、充实、提高”经济调整八字方针,实际即终止“大跃进”),以度过难关,改善和恢复国民经济,并让刘少奇担纲主持中央日常工作。

按照“八字方针”调整国民经济,迅速扭转了全国大饥荒的危局,不再“以钢为纲”,而重新重视农业,重提“以粮为纲”摆正“农、轻、重”的位置;重视民生,减轻农民负担;适当搞活经济;客观上终止了“大跃进”,只是没有明说罢了。(参见张素华著《变局:七千人大会始末》。另见:视频 ![]() )

)

具体说来,在经济调整期间,中央调整国家计划,适当压缩工业指标,调整过于严苛的经济政策,适当允许自由买卖,适当扩大农民自留地,在一些国营工商业实行“自负盈亏”承包制。这期间,部分省上报各地要求“包产到户”或“责任田”的请示(大饥荒中,有的农民提出如果允许“包产到户”,他们可以度过饥荒而不需要国家任何帮助),刘、邓、邓子恢等中央领导表示可以尝试。(以上简称“三自一包”,即扩大自留地、允许适当自由买卖、允许部分工商业自负盈亏的经营尝试;农村允许尝试包产到户,或称家庭联产承包责任制等)”。这些,到文革则被列为刘、邓等一大批老干部“反对毛主席革命路线”,“搞资本主义复辟” 的最大罪状之一)。

“经济调整”立竿见影。当年夏秋,许多地区传来粮食丰收的喜讯,国民经济经的恢复看到了希望,市场物资也逐渐丰富起来。(关于“经济调整”,可点击这里浏览官方介绍)

毛泽东在略感欣慰的同时,对“包产到户、自由买卖”等有关宽松经济政策却明显反感——因为这不仅再次证明了周恩来、陈云等当初“反冒进”的正确以及毛的极左冒进“大跃进”的错误,而且也与毛的乌托邦式“社会主义、共产主义”思想路线相悖。所以,毛对所有反映饥荒实情的同僚要么表情严峻,一言不发,要么提出严肃质疑;而对于自己的秘书田家英直截了当汇报深入基层农村调查的情况和感受,认为“包产到户”确实激发了农民的极大干劲,效果显著,可以尝试,毛则明确给与严肃批评,认为是刘少奇派来的 “说客”,田家英在文革初遭到冲击,这便是一大罪状,田家英后来成为“文革”初中南海干部自杀第一人……(参见《田家英自杀揭秘》)

在毛泽东看来:1962年,刘、邓等过于夸大了困难和错误,动摇了人民公社的集体所有制,那些“调整”,明显是资本主义的东西。这无疑也是所谓“右倾”了。

(1959年庐山会议前,毛也曾赞成“纠左”,但他的“纠左”局限于纠正浮夸风、过高指标、说假话等,而不是对大跃进基本政策和思想理念进行调整、纠偏。而在看到彭德怀的信以后,连这点“纠左”也不提了,而是号召全党全国继续“反右倾,鼓干劲”,全国各地揪出许许多多大小“彭德怀”,继续“拔白旗”,出现了全国第二波“大跃进”新高潮,终酿成大饥荒惨祸!)

此时,“大跃进”“人民公社”客观上失败了,毛已明确感到其威望因决策错误和挫折受到挑战,面对如此无法回避的事实,毛心中有气,非常郁闷,这很显然。但毛不是因自己犯错而气,而郁闷(毛在七千人大会期间的所谓“检讨”,是原则的、逻辑推理性的、大而化之的,毛从未具体承认过在哪些问题上自己有错);毛气愤的是,认为刘、邓等人夸大了“问题和阴暗面”,没有维持毛习惯的“九个指头(成绩)和一个指头(缺点与失误)”惯有判断。如果毛真正认识到自己的错误、失误,就不会有彭德怀、张闻天等庐山会议蒙冤,就不会有后来的“文革”。

所以“七千人大会”一结束,毛便拂袖离京。江青在文革中曾坦言:“七千人大会,毛主席憋了一肚子气”——此后便有了“千万不要忘记阶级斗争”的号召和一套强化阶级斗争的理论,“姓社姓资、姓无姓资”问题一直被提到吓人的高度,成为“高压线”。毛在一次给王稼祥的一份文件批语中写道:“将来我拟写文章宣传人民公社的优越性。一个百花齐放,一个人民公社,一个大跃进,这三件,赫鲁晓夫们是反对的,或者是怀疑的。”“这三件要向全世界作战,包括党内大批反对派和怀疑派。”(见《大往事•纵横历史解密档案》中国文史出版社)……这也说明毛从未真正认识到自己哪里有错,毛岂会认错服输!直到“文革”,毛开始高举战无不胜的“阶级斗争”大旗大反攻了,他果然向党内大批对极左路线的反对派和怀疑派“作战”了……(关于毛的“憋气”参见:《刘少奇讲话获热烈鼓掌,毛泽东憋气》)

以上,便是毛泽东大字报《炮打司令部》中所谓“联想到1962年的右倾”剑锋所指:一是所谓“翻案风”;二是“调整经济”及工农业生产,放宽经济政策(即所谓“单干风”)客观上对“大跃进”的否定。毛根本不会想到,刘邓周等正在帮助他收拾残局,挽狂澜于既倒,是为毛补台。

二、何谓1964年“形‘左’实右的错误倾向”?

这主要指:1964年,在“四清”运动中(也叫“社会主义教育运动”,简称“社教”),毛对刘少奇的做法、想法很不同意。毛要“整走资派”——亦即不坚持他所认为的那种纯而又纯的乌托邦式“社会主义”道路,而搞“包产到户、自由买卖”一类所谓搞资本主义的干部,要进行“社会主义教育”,要整风(其实这类“社教”早在1957、1958 年已大规模开展过);但刘少奇认为农村干部问题确实很多,如多吃多占、腐化、作风蛮横等等,应该是有什么问题就整什么问题,而且刘少奇主持“四清”运动的确力度也很大,也难避“极左”之嫌,刘还提出中央各级领导都要下去了解实情,搞好“四清”。故毛称刘为“形‘左’而实右”——意思是看起来很积极很“左”,其实矛头没有对准“走资派”,没有突出毛所主张的乌托邦式极左社会主义那一套的宣传和教育,没有集中力量揪“走资派”,这就是“实右”了。

【关于这方面的研究,推荐观看韩钢教授历史讲座(视频):“四清”运动及毛刘分歧![]() 】

】

三、毛泽东发动“文革”的动因、动机昭然若揭

从毛大字报的“联系到……发人深省”所涉及的这一段历史,我们对毛发动“文革”的动因、动机还不能看清吗?而毛、江策划而由姚文元执笔的“文革”开场锣鼓《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》,也同样是借此狠批“翻案风、单干风”;毛在姚文发表后则直言1959年庐山会议,直言“彭德怀也是海瑞”——还不是在算“大跃进”“人民公社”错误的帐吗?毛非得把这件事扳回来,他要证明他自己没错——上文所引用毛在王稼祥上报材料上的批语,已经说得再清楚不过了——“将来我拟写文章宣传人民公社的优越性。一个百花齐放,一个人民公社,一个大跃进……这三件要向全世界作战,包括党内大批反对派和怀疑派”,毛现在就是要表明自己没错,而是刘、邓等一批人要“搞资本主义”,毛要向全党、“向全世界作战”了。

从事实到逻辑,毛发动“文革”的动机、动因还要多么清楚呢?

贯穿文革全过程在全国喊得最响的口号是“谁反对毛主席就砸烂谁的狗头!”“谁反对毛主席,全党共诛之,全国共讨之!”“坚决捍卫以毛主席为首的无产阶级司令部!”——文革后期“解放”干部的标准,就是确认历史和现实中是否堪称“忠于毛主席、毛泽东思想和毛主席的革命路线”——毛发动“文革”的动机、动因还要多么清楚呢?与什么“反修防修”、“反腐败”有何关系?

毛泽东自称“和尚打伞无法无天”,他几乎没什么畏惧,可谓“自信”,但他古书看得过多,恐怕还是有点怕“历史”——如此功高盖世的“伟人”,刘少奇所说“饿死这么多人,历史要写上你我的,人相食,要上书的!”对此,毛不可能毫不上心,正如他总担心赫鲁晓夫那样的人在他身后算他的帐。他要用“文革”来否认和洗刷自己1950年代走火入魔玩砸了的涉及数千万人命的重大错误——可是殊不知,试图用一个新的错误来洗刷和证明前一个显然的错误——这本身就是错误的平方,必然适得其反。历史最终毫无悬念地证明了这一点。

当然,长期浸泡在“与人奋斗其乐无穷”的所谓“阶级斗争”理论中的毛泽东,已经“只缘身在此山中”,他认为自己永远是“正确”的,认定与他政见有一些分歧的同僚就是“党内资产阶级”或曰“走资本主义道路的当权派”。可是殊不知,即便马克思主义之“阶级论”,也从未以所谓“思想”来划分“阶级”;阶级的划分从来都是以资本和生产资料的占有、社会财富的分配结果等来划分的。毛泽东毕竟是人不是“神”,他犯了自己常常告诫别人不要犯的错。

笔者认为发动“文革”的动因、动机基本如上,与所谓“反修防修”无关,更与什么 “用大民主反腐败”无关;作此判断的依据并非仅仅靠上述事实和逻辑,还有“文革”的具体实践可以佐证。怎样说和怎样做,有时可以是一致的;但有时完全是两个层面的东西,是表达的两个系统,岂可混为一谈?检验所说与所做是否一致,唯一的标准还是——实践;还应辅有逻辑的分析和验证。

(未完,点击这里:接下页——待续)

【参考文献与相关链接】

那就先看一看“百度”上的介绍再说吧: “拔白旗”是在1958年“大跃进”过程中,曾把一些坚持实事求是、反对浮夸的人,以及坚持实事求是学术观点的人都作为"资产阶级白旗"加以批判、斗争甚至处分的做法。 1957年10月9日,毛泽东在中国共产党召开的八届三中全会上说,所谓“‘先专后红’就是‘先白后红’,这是错误的。因为这种人实在想‘白’下去,‘后红’不过是一句空话。现在,有些干部红也不红了,是富农思想了。有一些人是白的,比如党内的右派,政治上是白的……。毛泽东“插旗、拔旗”的思想是同他在八届三中全会上对社会主义与资本主义关系的认识相一致的。 “拔白旗”(相对应的则是“插红旗”)这场运动的影响是非常大的。当时的插红旗、拔白旗在许多地方造成人为紧张,有的地方和单位刻意在未成“右派”的人群中再度搜寻可作为“白旗”、“灰旗”拔除的人物,使一大批人因此遭殃。有的甚至把全体工作人员分为红旗、黄旗、白旗三类,人人挂臂章。还有的把所谓“甘居中游”的人一律说成是“灰旗”,统统拔掉——给以撤职、降职、降薪等各种行政处分,政治上成为被孤立和斗争、改造的对象,冤案错案遍地。安徽省副省长张恺帆竟然也被毛“拔白旗”给拔掉了!此仅选取一例耳!(点击) 由于1958年大跃进末期,全国因“以钢为纲”,大炼钢铁,农业不同程度被搁置乃至荒废,加上乱放“卫星”虚报产量……终致大饥荒!违背经济规律、瞎指挥的“大跃进”客观上下马了。 面对如此严峻的现实,毛无话可说,默许刘、邓、周等调整国民计划和经济政策。于是,1962年1月11日至2月7日,中共中央在北京举行扩大的工作会议(即史称“七千人大会”),决定给批判处理错了的人甄别平反。 4月27日,中共中央下发了《关于加速进行党员、干部甄别工作的通知》,要求“凡是在拔白旗、反右倾、整风整社、民主革命补课运动中批判和处分完全错了和基本错了的党员、干部,应当采取简便的办法,认真的、迅速的加以甄别平反。”随后,对在“插红插、拔白旗”运动中受到错误批判和处分的绝大多数人进行了甄别平反。——而此举,在文革初毛泽东的《我的一张大字报》中恰恰被指为“1962年的右倾”,说这是“翻案风”…… 以江苏省为例,1961年10月后,江苏省为从1958―1960年受到错误批判处分的生产队长以上的干部党员进行了甄别。至1962年底,共甄别、平反21万余人,约占受批判、处分干部党员总数的98%。另外,还全部平反或部分平反了受批判、处分的群众22.9万多人。(本站注:据有关资料反映,“拔白旗”运动中全国受整被斗遭处分的干部、群众共300多万) |

|

| “全国第一张马列主义大字报”全国广播的第三天,毛《炮打司令部》发表的前一天,北京市委、北大党委被改组 |

|

|

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

站长 | ||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||