| 您现在的位置:教育·文史哲>历史钩沉>瞿秋白生平简述(文末附相关视频) | | 您好!今天是: | |

|

|

|

| (点击浏览:我为什么研究延安整风?) |

| · 历史钩沉 · | |

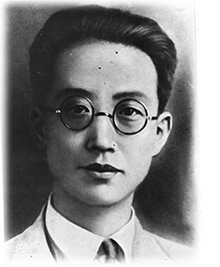

瞿秋白生平简述 |

|

| 作者:本站编辑综述 来源:根据文史资料及互联网信息综合 本站编辑发布 (本页浏览: 人次) | |

瞿秋白诞生在世代读书、也世代做官,号称“晋陵望族”的封建大家庭,不过此时的瞿氏家族已经走向衰败。

瞿秋白诞生在世代读书、也世代做官,号称“晋陵望族”的封建大家庭,不过此时的瞿氏家族已经走向衰败。

瞿秋白家日子越过越艰难,家中的首饰、字画、家具、衣物典卖完了,只能靠借债度日。秋白的母亲金衡玉看着一叠债据,叹息说:“这些债到我70岁的时候也还不清啊!”此时,秋白的母亲只有四十岁刚出头。因交不起学费,秋白在毕业前的一个月停了学。看着这些嗷嗷待哺的孩子,母亲心似刀绞。1916年农历大年初五晚上,瞿母在绝望中忍悲含泪,写下遗书自尽了……瞿秋白当时正在无锡当小学教员,闻讯赶回家奔丧,哭倒在母亲遗体前。

为何与俄语结缘?

正如瞿秋白在《多余的话》中所说:“我在母亲自杀家庭离散之后,孑然一身跑到北京,只愿能够考进北大,研究中国文学,将来做个教员度过这一世。什么“治国平天下”的大志都是没有的。1917年9月,瞿秋白考入外交部举办的公费俄文专修馆,攻读俄文和俄罗斯文学。在俄专三年,秋白勤学苦读,才思敏捷,俄语的阅、说、译、写都达到了相当高的水平。

1919年五四运动爆发,瞿秋白抱着不可思议的热情投入学生运动,参加天安门广场的游行示威和街头演说,并成为学生运动的“谋主”和领导者之一,被当局逮捕关在北大教室的临时监狱,三天后释放出来,回来就发肺病吐血了。他却豪迈地说:“干了这平生痛快事,区区吐血算什么!”

五四运动的革命洗礼,使瞿秋白的世界观由避世、厌世转而倾向马克思主义。他与郑振铎等进步青年创办《新社会》和《人道》杂志,参加李大钊组织的马克思主义学说研究会,写出了第一批醒世救国的论文,批判旧社会,呼唤国人觉醒,投入反帝、反封建、创建新社会的革命斗争。

可以说,瞿秋白与俄语的结缘,改变了他的人生。

去苏俄考察,加入俄共,后转入中共,为中国传送苏俄革命经验

1920年10月,应《晨报》和《时事新报》招聘,瞿秋白以优异成绩考取。因有不错的俄语功底,报社派瞿秋白以特派记者的身份赴苏俄考察,采访。

两年的记者生涯,瞿秋白写下16万字的通讯报道和《俄乡纪程》、《赤都心史》两部报告文学,向中国人民报道了新生苏维埃俄国的真情,同时也记述了他自己思想的演变和飞跃。他曾三次见到列宁,还有布哈林,会见过著名诗人马雅可夫斯基,还应托尔斯泰孙女的多次邀请,到托尔斯泰故居,拜读托尔斯泰的作品并翻译托尔斯泰的小说集。瞿秋白是最早研究和介绍俄罗斯文化,翻译苏俄作品的中国人之一。

在苏俄期间,瞿秋白还写成《俄罗斯革命史》和《俄国文学史》两部书。1921年5月,瞿秋白由张太雷(瞿秋白同窗,中共早期领导人之一,1928年牺牲)介绍加入俄共党组织,1922年2月转为中国共产党。1923年1月应陈独秀要求,回到阔别两年多但依然是灾难深重的祖国。

被推举进入中共中央领导层及第一次国共合作期间

回国后,瞿秋白先在北京中共中央宣传部工作。二七惨案后,随党中央迁移到上海,受命主编中央理论刊物《新青年》、《前锋》,致力宣传马列主义和共产国际运动,探讨中国革命面临的重大问题,写了许多著名的理论文学和论战性文章。翻译《国际歌》,把英语的“国际共产主义”用音译翻成“英特奈雄耐尔”,既上口好唱,又突出主题。所以最早、最全面翻译《国际歌》的就是瞿秋白。

1923年6月,瞿秋白以苏俄归国的党代表参加了中共三大,受命起草党纲,并就他起草的《中国共产党党纲草案》作了报告。1924年1月,瞿秋白参加国民党一大,担任鲍罗廷顾问的助手和翻译,参与起草一大宣言,被选为国民党后补中央执行委员,孙中山手书执委会名单。不久又被孙中山委任为国民党中央政法委员会委员,参加最高决策。

这一时期,瞿秋白还在国共合作的上海大学(培养革命者)工作,担任教务长和社会学系主任,讲授哲学和社会学。他讲课风度儒雅、知识广博、生动有趣,极受学生喜爱。

1925年1月,瞿秋白出席了党的四大,参与大会文件起草,并作了理论上的阐释,被选为中央委员和五人政治局成员,成为中共早期最高领导人之一。不久,瞿秋白参与领导了五卅运动,创办了中国共产党的第一张报纸《热血日报》,正确地指导、推动反帝爱国运动的开展。

1927年4月,在党的五大上,瞿秋白散发题为《中国革命中之争论问题》的小册子,尖锐、系统地批判了陈独秀的右倾错误,希望能克服革命面临的危机。五大选举瞿秋白为中央政治局委员和常委,主管理论宣传工作。

蒋介石、汪精卫相继背叛革命,“四一二”事件后,轰轰烈烈的大革命中途夭折。共产国际决定由瞿秋白主持临时中央常委会。瞿秋白主持中央常委会一个月中做了三件大事:一是决定举行南昌起义;二是决定发动秋收起义;三是筹备中央紧急会议,在历史转折关头为党制定新的路线和政策。1927年8月7日,瞿秋白在汉口主持召开了中央紧急会议,纠正了陈独秀的右倾错误,确立了土地革命和武装反抗国民党的总方针,选举了以瞿秋白为首的中央政治局常委会,当时瞿秋白只有二十八岁,他是继陈独秀之后的第二代党的领袖。

瞿秋白主持中央工作近一年时间,建立了巨大的历史功绩,在生死存亡的时候挽救了革命、挽救了党,但也犯了左倾盲动错误,不过只持续了三个月,就发现并主动提出纠正。瞿秋白是党内唯一的、在位时即能自我改正错误的领导人。

被逐步排挤出中央高层 · 指导“左联”· 与鲁迅成为知己

尽管瞿秋白自己主动提出纠正错误,但还是经受了没完没了的“批判”甚至蔑视。他求实的作风、独立思考精神和聪明才智及理论水平,成为另一些觊觎权力之人的眼中钉,必欲置之死地而后快。在1930年9月的中共六届三中全会上,瞿秋白虽然仍是政治局委员,但在1931年1月的四中全会上,却被赶出了政治局。实际上,瞿秋白从此就离开了政治舞台。而原本连中央委员都不是但对“共产国际”言听计从的的王明,被共产国际驻中国代表团团长米夫强行安排进入政治局,以后,中共掌门人先后由王明、博古担任,给中国革命带来巨大损失。

在组织上让瞿秋白彻底出局,那些人还嫌不够。还要在思想上、在理论上把瞿秋白批倒批臭,还要完全彻底地摧毁瞿秋白的声誉。这期间,虽然在政治上、在组织上,瞿秋白成了无事可做的闲人,但却仍然要没完没了地接受批判,没完没了地自我批判。在被党内同志侮辱着和损害着的同时,瞿秋白走向了文学,介入"左联",结识了鲁迅。

1931年春,他接受委托代管中央文化委员会工作,由此介入“左联”领导。瞿秋白邀约茅盾商谈改进工作、办好《前哨》、《北丰》的意见,指导冯雪峰为左联草拟《中国无产阶级文学的新任务》的决议案,排除了“左”的思想影响,提出了正确的指导原则,使左联工作由关门主义、宗派主义的倾向转变为健康和蓬勃发展的新局面。茅盾说:“促成这个转变,应该给瞿秋白记头功。”

这时,国民党悬赏两万大洋通缉瞿秋白,为了他的安全,冯雪峰秘密地安排瞿秋白夫妇住到上海紫霞路68号他的朋友谢旦如家。谢旦如夫妇在钱庄做事,爱好文学,同情革命,与秋白夫妇相处友好而亲密。瞿秋白在谢家住了两年,深居简出,一面养病,一面通过冯雪峰指导左联工作,一面夜以继日地坚持翻译和著述。以后,瞿秋白与鲁迅多有交往,共同商讨文学与革命大业,观点大多一拍即合。与瞿秋白的结识与交往,鲁迅找到了心中理想的、既 能深通马克思主义、又能执行正确路线的共产党人,感到拥有了真正的知音。“人生得一知已足矣,斯世当以同怀视之。”鲁迅书赠秋白的这副名联就表达了这种心情。同样,瞿秋白书赠鲁迅的《雪意》诗和《鲁迅杂感选集序言》也表现了他对鲁迅精辟独到的理解和评价。瞿秋白与鲁迅被誉为文坛双璧,左联旗手。遗憾的是两位战友和知已没有留下合影,大画家徐悲鸿画了一幅瞿秋白与鲁迅会见的素描,多少弥补了这一缺憾。

能深通马克思主义、又能执行正确路线的共产党人,感到拥有了真正的知音。“人生得一知已足矣,斯世当以同怀视之。”鲁迅书赠秋白的这副名联就表达了这种心情。同样,瞿秋白书赠鲁迅的《雪意》诗和《鲁迅杂感选集序言》也表现了他对鲁迅精辟独到的理解和评价。瞿秋白与鲁迅被誉为文坛双璧,左联旗手。遗憾的是两位战友和知已没有留下合影,大画家徐悲鸿画了一幅瞿秋白与鲁迅会见的素描,多少弥补了这一缺憾。

左联时期是作为文学家的瞿秋白的黄金时代。他以天才加勤奋的创造性劳动,卓有成效地进行文学创作、文学批评和文艺理论建设,所用笔名就有100多个,在中国现代文学史上树起一座座丰碑。瞿秋白在《北斗》上发表的以及与鲁迅合作在《申报》上发表的60多篇杂文,是可以与鲁迅杂文相媲美的文学精品。瞿秋白是中国系统地翻译介绍马克思主义文艺理论和苏俄作品的第一人,是翻译成就最大,翻译水平最高的翻译大家。他每夜可译一万字不加修改,同时撰写了一系列具有开拓创新意义的文艺论著,代表了毛泽东文艺思想形成之前中国无产阶级文艺理论建设的最高成就。

奉命奔赴江西瑞金根据地 · 被拒绝随红军“长征”……

1934年1月,瞿秋白奉命离开上海,只身来到江西瑞金中央苏区,就任中华苏维埃中央执委和人民教育委员会委员,主编《红色中华》报。在大军压境、饥饿危险的最后一年,秋白支撑着病弱的身体,努力整顿和发展苏区教育,组织、指导革命的戏剧创作和演出,亲自为《红色中华》组稿、编稿、写稿。忠于职守,功绩卓著,始终如一地坚持到撤离苏区突围为止。

红军第五次“反围剿”失败后,中央红军决定长征,瞿秋白请求随军长征,但遭到“中央”拒绝,要求其留守坚持工作。于是,他把战马送给了徐特立,把长衫送给了冯雪峰,而自己只能“留守”即将被敌军占领的苏区。(【本站注】为何一定要把瞿秋白留在即将被国民党军队占领的原中央苏区?为何要将瞿秋白置于如此危险的境地?有何玄机?……有史家断言,这至少客观上是“借刀杀人”,以除去某些人担心的政治竞争对手。)

从被捕到牺牲……

1935年2月,瞿秋白等在秘密转移中,落入虎口,被福建国民党保安十四团俘虏。因叛徒供认,真实身份暴露。在长汀国民党36师监押所关押的40天中,师长宋希濂以“学生”的名义 礼遇和尊敬瞿秋白,千方百计地劝说瞿秋白归降国民党,都被拒绝。他坦荡高雅地与36师官兵接触交谈,刻章纪念,接受采访和审讯,写诗填词,还写下了《多余的话》这样的千古奇文,表现了瞿秋白高标卓立的自我和风雅、博大、深邃的心灵世界。

礼遇和尊敬瞿秋白,千方百计地劝说瞿秋白归降国民党,都被拒绝。他坦荡高雅地与36师官兵接触交谈,刻章纪念,接受采访和审讯,写诗填词,还写下了《多余的话》这样的千古奇文,表现了瞿秋白高标卓立的自我和风雅、博大、深邃的心灵世界。

劝降梦想破灭后,蒋介石密令“就地枪决”。6月18日,瞿秋白写完绝笔诗,被带到中山公园,信步走到凉亭前,见已摆着酒菜。于是独坐亭中,自斟自饮。酒毕,拍了这张“死囚”照片,从容走向刑场。到了罗汉岭下,见群山环抱中绿茵茵的一片草坪,秋白说:“此地甚好。”,然后盘膝而坐,微笑饮弹。

瞿秋白殉难的噩耗一传开,海内外广泛的开展悼念活动。共产国际及所属的日本、德国、美国等支部的党组织,纷纷发表声明、抗议书和悼念文章,高度评价瞿秋白的历史地位和重大贡献。上海的鲁迅强支着枯瘦病危的身体,与茅盾、郑振铎等收集出版瞿秋白的译文集《海上述林》,署名“诸夏怀霜”,作为对战友的纪念和对国民党反动派的抗议。鲁迅说:“人给杀掉了,作品是杀不掉的!瞿秋白的革命精神和为党、为人民的崇高品格是杀不掉的,是永生的!”

(【本站注】瞿秋白被杀害了,然而他被杀时并未像张志新等人那样被残忍地割断喉管、被捂住嘴巴封口。据后来调查瞿秋白临刑时的执行者获知,瞿秋白是唱着自己翻译的《国际歌》就义的,而且还向行刑的士兵发表有关共产主义理想这番理论的演讲!)

牺牲约30年后被钦定“叛徒”,文革后获平反昭雪

1950年,毛泽东为《瞿秋白文集》出版题词说:“他在革命困难的年月里,坚持了英雄的立场,宁愿向刽子手的屠刀走去,不愿屈服。他的这种为人民工作的精神,这种临危不惧的意志和他在文化中保存下来的思想,将永远活着,不会死去。”(毛所写文字最后未发表,文革后在档案馆查到有此文)

1955年,中共中央在八宝山革命公墓举行瞿秋白的遗骨从长汀迁到北京的安葬仪式,周恩来主持,陆定一作生平报告。

但毛泽东把“阶级斗争”调门越唱越离谱的七千人大会以后,他对一些问题的看法自然也越来越“极左”。从1964年开始,毛泽东就因那篇他看不上眼的《多余的话》,认定瞿秋白为“叛徒”了。雷颐在《“瞿秋白冤案”不是始于“四人帮”的迫害》一文中记述:

瞿秋白1935年6月被国民党杀害后一直被视为烈士。但1964年,周扬曾问毛看过《多余的话》没有,毛说:看不下去,无非是向敌人告饶,自首叛变。为什么不宣传陈玉成而宣传李秀成?为什么不宣传方志敏而宣传瞿秋白?同年,瞿秋白故居陈列展开始接纳内部参观;但不久,江苏省委宣传部长在南京传达毛泽东对李秀成自述和瞿秋白《多余的话》的批评,瞿秋白陈列于8月停办。”

有了“最高指示”,到文革中就更加肆无忌惮地把瞿秋白说成“叛徒”了。1972年中发12号文件明确指出:“瞿秋白在狱中写了《多余的话》,自首叛变了”——1972年中央“12号文件”转发了这些谈话,作为“批林”的重要材料,当时,确实做到了传达到每一个机关、车间、营房、田头、教室。毛泽东的谈话内容几乎都是“党的历次路线斗争”,谈到瞿秋白时毛泽东说:“接着是瞿秋白犯路线错误。他们在湖南弄到一个小册子,里面有我说的‘枪杆子里面出政权’这样的话,他们就大为恼火,说枪杆子里面怎么能出政权呢?于是把我的政治局候补委员撤了。后来瞿秋白被国民党捉住了,写了《多余的话》,自首叛变了。”(见《雷颐:瞿秋白平反为何艰难》)

(【本站评注】毛泽东是多变的——一切根据需要。比如,陶行知逝世时赞扬并题词“伟大的人民教育家”的是他,而新中国建国初期,在批胡适、批《武训传》同时将陶行知一块儿批判的也是他……)

1980年10月19日,中共中央办公厅发出了转发中纪委《关于瞿秋白同志被捕就义情况的调查报告》的通知,结束了对此案的复查工作。该“报告”的明确宣布是令人信服的、公正合理的——

“《多余的话》文中一没有出卖党和同志;二没有攻击马克思主义、共产主义;三没有吹捧国民党;四没有向敌人乞求不死的意图。”“客观地全面地分析《多余的话》,它决不是叛变投降的自白书。” (见《雷颐:“瞿秋白冤案”不始于“四人帮”的迫害》/文史参考) |

【本站评述】什么叫“自首”?什么叫“叛变”?如果自首叛变,为何还会被杀?真是无视历史事实的一派任性胡言!看来,某人一句还是顶不了“一万句”,任何话也顶不过铁的事实。《多余的话》恰恰击中了某政治集团体制、作风的要害,击中了“共产国际”操纵下造成的中共当年不正常的状况。《多余的话》中的所谓“消极情绪”,正是对那种现状的揭露和控诉——薄一波等老一辈革命家认为:如果不是王明、博古在共产国际支持下执掌中共,而是已经自我纠正了错误的瞿秋白继续领导,凭他民主、理性的行事风格,中共将不会出现那样巨大的挫折。——当然,这只是一种假设——在中共一直奉行的所谓“阶级路线”“斗争哲学”的浸淫下,残酷斗争、无情打击、以“革命”“阶级斗争”为名的权力斗争,已经成为一种既定模式,从江西时期的“肃反AB团”到其它根据地的“肃反”,从延安整风、“抢救运动”一直到1949年以后的“反右”“反右倾”“文革”……多少人被以“革命、阶级斗争”的名义而遭清洗、杀戮!——瞿秋白尽管信仰共产主义至死没动摇,但他怎么能与这样的“革命”为伍?瞿秋白不可能成为“政治动物”!(我们无法要求瞿秋白当年能对所谓“马列主义”、“苏俄革命”有更深刻的本质认识)

本站认为:其实《多余的话》中某些看似“消极”或“费解、晦涩”的言词,正是瞿秋白对他所信仰和献身的这个政治集团中当时的某些作风、某些观点的批判和怀疑以及痛苦,他怀疑的并非马克思主义,亦非他革命的初衷,他没有为投身革命而后悔——只是隐隐觉得自己似乎不适合“搞政治”吧。

历史证明,某政治集团效法苏俄,对内、对外的专制、独裁,对稍有异见者片面地无情打击、残酷斗争,独断专行,毫不讲民主,正是葬送自己的关键所在,前苏共的垮台已经前车可鉴。 □

| 点击视频:洪流歌声——是非迷局瞿秋白 |

(点击下页:瞿秋白《多余的话》)

〖前一页〗 1 〖后一页〗

【相关阅读】

| (本站 2017-05-27 编辑发布 / 2021-04-12 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||