| 您现在的位置:首 页>重读历史>沉重的1957-1965>【历史解读】人民公社制度的“大同思想”渊源(文/凌志军) | | 您好!今天是: | |

|

|

| ·历史解读· |

凌志军:人民公社制度的“大同思想”渊源 |

| 作者:凌志军 信息来源:共识网/凌志军著《中国经济改革备忘录(1989-1997):沉浮》 本站编辑转载 |

| (本页浏览:人次) |

中共中央党校出版社在5月下旬出版了薄一波撰写的一本书,《若干重大决策与事件的回顾》。在这本书的前言里,作者说,他曾参与了经济方面的一些领导工作,所以对中央若干重大决策的形成过程和执行情况有所了解。还说,我们党探索社会主义建设的道路经历了一个艰难曲折的时期,“失误比较多,付出了很大代价”,他“将尽量告诉读者,这些失误是怎样发生的”,以使我们今后的建设能够“以史为鉴”。出版社方面为此书的出版刊登广告,宣布他们“隆重推出”的这本书,是一本“重要著作”,书的内容不仅史料翔实,而且对今天的改革开放也有着“重要的现实意义”。(【本站注】薄一波此书上下册,最初分别于1991年5月和1993年7月由中共中央党校出版社出版,以后有几次再版,最近的再版似乎在2008年。作者这里说的“5月”为1991年。)

在我们党以往所经历的决策与事件中,人民公社的兴起与失败,也许是最为重要的一页。因为这个发生在农村里面的故事,并不仅仅为农民所独有。它所凭借的政治原则和行政逻辑,也是我们整个国家大政的要旨所在。这在薄一波的书中,已有专门章节详加描述,读之不禁掩卷长思,心中积郁,不吐不快。

在我们党以往所经历的决策与事件中,人民公社的兴起与失败,也许是最为重要的一页。因为这个发生在农村里面的故事,并不仅仅为农民所独有。它所凭借的政治原则和行政逻辑,也是我们整个国家大政的要旨所在。这在薄一波的书中,已有专门章节详加描述,读之不禁掩卷长思,心中积郁,不吐不快。

人民公社的故事,发生在世上一个人口最多的国家,乃由一个最庞大的政党所创造。它包含了有史以来最美好的理想,却造成了人类历史上最大的悲剧——至少3000万人直接死于饥饿和饥饿所造成的各种疾病,另外约3000万人则由于父母的营养不良未能诞生。它是20世纪中国人死于饥荒以及战胜饥荒的最重要的史篇,其兴起至结束的全部过程为27年,也即1958—1984年,但它的序幕已经持续了2800百年。

这是一个“大同王国”总失败的记录。

人民公社之全部历史与“大同”概念联系在一起,这在它的诞生之际已有明显征兆。

1958年盛夏,我们的国家就好像是一座深陷理想狂热之中的圣地,这种狂热气氛的中心则为河北省徐水县。8月4日,毛泽东的专列开进这个地方,万民景仰,遂将梦想当作事实。第二天徐水即宣布了向共产主义的“进军”。248个农业合作社合并而为一个“人民公社”,自耕农民也即成为公社社员。这一情节后来被载入史册,作为人民公社历史的开端,广为转述。但是,其中一个细节却为大多数史家忽视:当日由京城赴徐水主持人民公社之开创者,有中共中央农村工作部若干官员,他们奉命在身边携有《大同书》一卷,用作公社思想的指导。

这一细节之所以重要,是因为背后有着大历史的逻辑。

“大同”这一概念的最早出现,大约是在《礼记》中。后来则有儒家标榜“天下为公”,亦是继承这一典型表述,与“天下为家”之“小康”境界相对照。这样看来,这一思想的渊源,即在我们的国家中也有了2000多年的历史。不过,以“大同”为宗旨而对未来社会的制度加以全面的设计,当以这本《大同书》为代表。

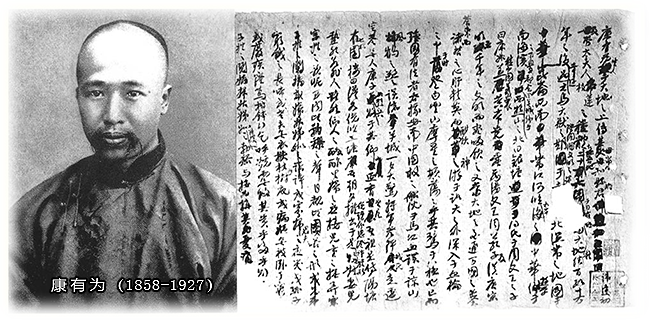

此书系近代思想家康有为所作。他在1884年执笔,1902年杀青,成书十部。各部名录如下:

甲部:入世界观众苦; 乙部:去国界合大地; 丙部:去级界平民族; 丁部:去种界同人类; 戊部:去形界保独立; |

己部:去家界为天民; 庚部:去产界公生业; 辛部:去乱界治太平; 壬部:去类界爱众生; 癸部:去苦界至极乐。 |

我们由此可对作者的思想轮廓及用心良苦有一个大体的印象。如此彻底的革旧鼎新之论,在当日实为惊世骇俗。书成之后,作者十年秘不示众,生前只将其中甲乙两部公开印行,时为1913年。全书直到1935年才由中华书局出版,时作者已去世8年。又23年后共产党的官员们携带在身边的,也是这一版本。

在党的领袖毛泽东心中,《大同书》占有相当重要的位置,这也有着事实方面的根据。

在党的领袖毛泽东心中,《大同书》占有相当重要的位置,这也有着事实方面的根据。

毛泽东之阅读康有为的《大同书》,至少可以追溯到1917年他在24岁的时候。这一年他有一信寄至湖南第一师范学校的教员黎锦熙,其中即热烈地响应“大同”。他说到孔子以“太平世”为其所望,而不废“据乱”、“升平”二世。还说“大同”之世,也是我辈所望。这种将历史的进步分为三世的方法,正是康氏《大同书》所依之基本逻辑。然而更加要紧的事实在于,毛泽东的心中自此便时时萦绕着对于新社会的期望。所以他先是策划“工读同志会”,邀几朋友于岳麓山中从事半耕半读,继之又希望能够在山中建立一个功能及制度更加齐备的“新村”。他写道:

合若干之新家庭,即可创造一种新社会。新社会之种类不可尽举,举其著者:公共育儿院,公共蒙养院,公共学校,公共图书馆,公共银行,公共农场,公共工作场,公共消费社,公共剧院,公共病院,公园,博物馆,自治会。合此等之新学校,新社会,而为一“新村”。吾以为岳麓山一带,乃湘城附近最适宜建设新村之地也。 |

他的这一“新村”计划,发表于1919年第12期《湖南教育月刊》,题为《学生之工作》。毛泽东时为26岁。将这一计划与《大同书》加以对照,可知两者的关联至为清晰。

比如康有为称其“大同”乃是无邦国,毛泽东则说国家与教会、资本家、君主一样,“为天下之恶魔”。康有为指斥家庭有不可避免之公害,必去之方可入“大同”,毛泽东的“新社会”则以“合并若干家庭”为前提。康有为又主张无产界,均贫富。贫者可得公政府恤养,病者可在公医院就医,农家居有公室,食有公厨,好学问者有公共图书可读,欲成才者有公共学校可进,想娱乐者则有公园可去。毛泽东的计划是公共银行、公共消费社、公共农场、公共工作场、公共图书馆、公共剧院和公园。这种对照固然失之机械,但对于一个20多岁的青年来说,并非不可理解。

|

我们不能同意一种说法,即认为20多岁的毛泽东尚处不成熟的阶段,所以他在那个时候的想法不能代表日后一个科学社会主义者的作为。——实际上,所有历史伟人虽然具有不同特征,早熟则是他们共同的情形。马克思和恩格斯写作《共产党宣言》的时候,一个29岁,一个27岁。但是这一部书对于全世界的共产主义者,犹如《圣经》对于基督教徒。无数人为之奋斗,直至耄耋老矣,依然信守不渝。

同样的事情在其他共产主义的伟人身上也可以看到。毛泽东毕生的思想轨迹,几乎全部可以在他30岁以前的生活中找到渊源。比如他认定自己在1920年已经是一个马克思主义者,而他在那一年里所阅读过的全部马克思主义的著作其实只有三部,即陈望道所译《共产党宣言》、考茨基之《阶级斗争》和柯卡普之《社会主义史》。以三本书即能决定一个人毕生的世界观,已经令人惊讶,然而还有更加令人惊讶的事。他从这三本书中所领会到的马克思主义其实只有四个字,即“阶级斗争”。他此时不过27岁,可是,就是这四个字,为他毕生所求,至死不曾改变,甚至可以凭此使我们的国家在以后60年里地覆天翻。(【本站注】毛对马克思主义还有另4个字的概括与前述“阶级斗争”相呼应:“马克思主义的道理千条万绪,归根结底,就是一句话:‘造反有理。’……根据这个道理,于是就反抗,就斗争,就干社会主义。” 此话源于毛泽东1939年在延安各界庆祝斯大林六十寿辰大会上的讲话稿,曾在延安《解放日报》上发表,但以后在正式出版的《毛选》中未收录。尽管如此,在“文革”中这段话被谱成歌曲全国传唱,已成经典,到处皆“造反有理”,毛从未对此提出异议。)

毛泽东在他去世的前夕曾说自己只不过做了两件事情,其一是打垮了蒋介石和建立了新中国,其二是发动了“文化大革命”。这可以看作是他给自己毕生所为的一个总结。将这两件事情合起来看,其实就只有“阶级斗争”一个要旨。

但是,我们也不能同意这样一种看法,即毛泽东穷其毕生精力仅只搞了阶级斗争。实际上,他确曾对于“大同世界”寄予无限期望,并且以自己的热情、胆魄和权力将这个期望付诸实施。

在1949年他建立新政权之时,便已留下明确的迹象。他说,“康有为写了《大同书》,他没有也不可能找到到达大同的道路”。这表明他并不否认将“大同”作为理想的目标,只是认为共产党较之康有为的高明处,在于可以开辟到达目标的道路。这道路便是他在27岁时即已认定的“阶级斗争”。此后若干年间,毛泽东已60多岁,自是一个成熟的马克思主义者,但是他对于康有为的著作仍是“经常要看”。到了1958年他在发动人民公社的时候,又曾宣布“前人乌托邦的理想,将在我们的手中实现”。同样的意思康有为在60年前说“孔子之太平世,佛之莲花世界,达尔文之乌托邦,实境而非空想焉”的时候,即已有过清晰的表述。

在1949年他建立新政权之时,便已留下明确的迹象。他说,“康有为写了《大同书》,他没有也不可能找到到达大同的道路”。这表明他并不否认将“大同”作为理想的目标,只是认为共产党较之康有为的高明处,在于可以开辟到达目标的道路。这道路便是他在27岁时即已认定的“阶级斗争”。此后若干年间,毛泽东已60多岁,自是一个成熟的马克思主义者,但是他对于康有为的著作仍是“经常要看”。到了1958年他在发动人民公社的时候,又曾宣布“前人乌托邦的理想,将在我们的手中实现”。同样的意思康有为在60年前说“孔子之太平世,佛之莲花世界,达尔文之乌托邦,实境而非空想焉”的时候,即已有过清晰的表述。

(未完,点击这里:紧接下页)

【本站注】康有为次女康同璧一次在回忆中说:“毛主席和我第一次见面,便翘起大拇指说‘你是支那第一人’——我听了非常吃惊。没有想到他看见我,就马上背诵出我十九岁独自登上印度大吉岭时写的诗……”康在1949年曾力劝傅作义避免让战火毁坏北京古都,毛盛赞。1949年后,康任中央文史馆馆员。

【本站注】康有为次女康同璧一次在回忆中说:“毛主席和我第一次见面,便翘起大拇指说‘你是支那第一人’——我听了非常吃惊。没有想到他看见我,就马上背诵出我十九岁独自登上印度大吉岭时写的诗……”康在1949年曾力劝傅作义避免让战火毁坏北京古都,毛盛赞。1949年后,康任中央文史馆馆员。

“文革”前,康同璧一次在人民大会堂观看某演出,毛看到后,主动走过去,俯身与之握手。当时康同璧正专注于节目单。当她认清来者,即欲起身。毛微笑着用手按住了她的肩膀,示意其不须起立。许多人见到了这个场面。“文革”中康虽未受冲击,但老境颓然,去世后还是身在国外的儿子回国才办理了后事。

【延伸阅读】 |

||

| (本站 2016-08-20 发布 / 2019-01-02 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||