| 您现在的位置:教育·文史哲>重读历史>本站评论>应学俊:历史评价的“出发点”究竟应该是什么? | | 您好!今天是: | |

|

| ·历史述评· |

历史评价的“出发点”究竟应该是什么? |

| ·应学俊· |

| 作者:应学俊 来源:本站撰写编辑 本站编辑发布 |

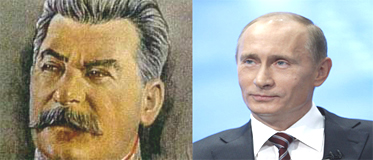

因为编写教学资料的原因,无意中触及到对斯大林的评价问题。于是,孤陋寡闻的笔者竟然发现:早在几年前俄罗斯官方已经似乎在“重新评价斯大林”了。

一、重评斯大林与我们何干?

|

中评社北京(2008年)8月26日电:一本即将在俄罗斯中小学广泛使用的历史教科书中这样描述斯大林所做的一切:“斯大林所做的一切,结合具体的历史环境来看是完全合理的,他作为一个面临战争的国家领袖,在带领国家走向工业社会方面做出了正确选择。"——该书一改以往对斯大林的批判态度,认为应从“当政者行为的动机和逻辑”对其进行评判——呜呼,难怪我国某位领导人曾在给大学生讲“党课”时说“毛泽东发动‘文革”的动机无可厚非“了!简直与上述论调如出一辙。(【本站注】见本站2011年评论《又见“文革动机无可厚非论”》)

以上评论及其所奉行的历史观是否正确尚且不说,单说斯大林并非中国人,他的国人爱怎么评价他是他们的自由,与我们似乎不甚相干。但仔细想来,又不尽如此,未必可以“事不关己高高挂起”。理由有三——

其一,毛泽东等一些共产党人曾虔诚地称自己是“斯大林的学生”,按斯大林意图编写的《联共(布)党史》毛泽东自己说读过数遍且确也推崇备至的,实践证明,毛从中汲取的“养分”相当可观;从延安时期及至解放后《联共(布)党史》曾长期是我国党校、大学的政治教材,直至中苏分裂——故斯大林与中国革命及当代史有着千丝万缕的联系,无法割断。

其一,毛泽东等一些共产党人曾虔诚地称自己是“斯大林的学生”,按斯大林意图编写的《联共(布)党史》毛泽东自己说读过数遍且确也推崇备至的,实践证明,毛从中汲取的“养分”相当可观;从延安时期及至解放后《联共(布)党史》曾长期是我国党校、大学的政治教材,直至中苏分裂——故斯大林与中国革命及当代史有着千丝万缕的联系,无法割断。

其二,斯大林所领导的共产国际对中国革命的“指导”曾有过重大失误,而在对于外蒙以及中苏边界等一系列问题上,可圈可点之处更是很多,说斯大林,必然连带着中国。评价斯大林与我们对中国当代历史的认知密切相关。否则,中国媒体不会那样关注于此。

其三,新中国建政初期,不仅受苏联“社会主义”模式影响极深,前苏联也曾的确给予中共大力援助,这不可抹杀;而中国在社会主义革命和建设中所走过的曲折路程,有许多恰恰深深地搭上了斯大林路线的烙印——所以,面对俄罗斯当今所谓“重新评价斯大林”,我们似乎并不能事不关己高高挂起。

二、历史评价的“出发点”与“归宿点”究竟应当是什么?

莫斯科大学历史系教授巴尔新科夫曾经接受俄罗斯电视台采访时说:“历史的评价应该有个出发点,这个出发点就是爱国主义。”笔者对这位教授的观点并不敢苟同。

笔者不明白的是:我们评价历史除了从史实出发,还能有什么别的“出发点”?

如果真正是一位爱国的历史人物或历史事件,一旦基于史实我们就会对他们做出错误的判断了吗?史实在这位莫斯科的历史教授眼中似乎没有什么价值的了。在这方面,中国的历史学者沈志华教授的态度倒是很值得推崇的。在一次讲座中,有听众问沈志华教授对中国某段历史的看法,沈志华说:“研究历史就是研究史实,至于如何评价,那留给你们或政治家去做吧,相信你们以及每一个尊重事实的人都会有判断力的。”

再说“爱国主义”问题。什么是爱国主义?其实这是个最容易被曲解和利用的概念。

什么是“国”?是祖国还是“国家”?如果是祖国,这没错,谁会对自己生存的这片土地没有感情呢?如果是“国家”(列宁说“国家是一定阶级的统治机关”),那可就要视情况的不同而论了。否则,我们如何理解爱因斯坦声明“永远不回德国”?我们如何理解深爱着华夏中国的音乐家马思聪却在文革中要“叛逃”至香港最终来到美国?难道他们都是生来就不爱自己祖国的怪物? 此外,“爱国”和“爱人民”难道是截然不同的吗?没有人、没有人民,便没有社会的存在,就无所谓任何意义上的“国”的存在。因此,“爱国”是与“爱民”不可分割的,就国家的统治者或革命者来说,爱民才是真正的爱国。如果为了所谓“国家利益”而置千百万人民的利益于不顾,我们实在不知道这样的“爱国主义”有何价值?

忽视或无视史实,而以并没有界定清楚的所谓“爱国主义”为评价历史的“出发点”,这就很难不误读历史,曲解历史。如果以国家疆土的扩张和霸权的成立为某种“爱国主义”的价值取向,那历史上的可称为“爱国者”的暴君、独裁者还真的不少。希特勒就曾经使他自己的国家迅速崛起,令世界瞩目,甚至失业率低于当时的美国。笔者难怪最近居然看到有人为希特勒唱赞歌,说“德国人民”曾歌颂希特勒是“大救星”(这也许是事实,但事实又证明希特勒是最不爱国的,因为他置自己的国家和人民于不仁不义最终毁灭了自己的国家,给世界人民带来灾难)。

看来“重新评价”似乎如甲型流感一样也有某种蔓延之势?……不过,流感终究是要被克服的,健康最终还是属于人类。

所以,笔者以为,评价历史人物或历史事件,除了以史实为出发点是别无选择的;而“归宿点”则是在尊重史实的基础上做出客观、全面的分析与判断。这样评价历史才不负于历史,才有益于今天和未来。记得,对科学最简单的解释就是“实事求是”,而“实事求是”似乎也是被称为马克思主义灵魂的。

(未完,接下页:历史评价中竟有如此荒谬的逻辑?)

【相关链接】

| (本站 2009-10-12 编辑发布 / 2016-10-01 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||