| 您的位置:教育·文史哲>教育理论>【转载】丘成桐:中国为什么没有一流大学? | | 您好!今天是: | |

|

|

★ 本站时政评论目录

| 丘成桐:中国为什么没有一流大学? |

| ——《同舟共进》专访著名数学家丘成桐 |

| 原创撰稿:《同舟共进》 来源:《同舟共进》/新东方网(2007年6月30日) 本站编辑转载 (本页浏览: 人次) |

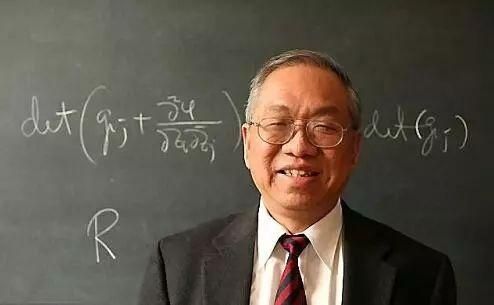

丘成桐,1949年生于广东汕头,后移居香港。1966年入读香港中文大学数学系,1968年前往美国加州大学柏克莱分校深造,师从数学大师陈省身。1971年获得博士学位。是当今最著名的国际数学大师之一,曾获得有数学“诺贝尔奖”之称的菲尔兹奖,是迄今唯一获该奖的华人。现任哈佛大学和香港中文大学教授,美国科学院及台湾“中华研究院”院士,中国科学院、俄罗斯科学院及意大利科学院外籍院士。

|

| 丘成桐教授 |

※ 自己说“一流”是夸大其词

《同舟共进》:您一直是在香港和国外受教育,在您看来,内地到底有没有真正一流的大学?

丘成桐:这个问题很清楚,所谓一流大学就是要有大的、有学问的学者。在这一点上,中国的一流大学比不上美国的一流大学,也比不上欧洲的一流大学,差得很远。

中国有学问的人并不是没有,可是年纪都大了,“文革”造成了某种程度的断代。

“文革”以前有很多有学问的人,可是“文革”中根本没有时间做学问。当时这批人大概是20~30岁的样子。“文革”结束的时候,这批学者的年龄也差不多40岁了,到现在就已经70多岁了,这是可以算的,不是我说的。虽然70多岁的人不可以说一定不能做学问,但一般来说都已经放弃了。况且在“文革”中,基本上不可能及时更新学识,可以说基本上没学什么东西,到现在也很难跟上研究的发展了。

【本站评注】丘教授说,文革中“根本没有时间做学问”——此说是不准确的。其实“文革”中时间很多,可以在“五七干校”喂牛养猪挑土垒坝,就是不准你“做学问”,只准学学马列学毛选。“做学问”?那叫走“白专道路”……(当然,钱学森等搞“两弹一星”的少数专家特许例外,这个,毛无可奈何,他知道不能耽误)。 |

再看改革开放长大的这一批,现在也40多岁了,这些人当中很大一部分出了国。出国以后,真正优秀而又回国的不多。很多人就在中国的大学里挂一个名,表面上是回国,其实很多不是真的回国,主要的职位还是在外面。

再往后看,就是年纪比较轻的了,他们大多数也在国外。现在有一些年轻的人开始想学习,可是他们不是正经地学,不能够和美国一流大学比。这些都是很客观的情况。

【本站评注】为何比较有成就的或有希望的优秀学者专家都去了国外?这不值得深思吗?(当然,也有回国的,但比例是多少?是大多数吗?)为何1949年以后,满怀一腔报国热情的海外学子、专家,回国后,除少数人,在一次一次政治运动中大多命运悲惨呢?) |

中国大学说自己是一流大学,是夸大其词的。

《同舟共进》:也就是说,中国大学的情况是历史造成的?

丘成桐:是历史原因造成的。

【本站评注】“历史”?什么历史?此说也欠准确、清晰。1949年以前,在战火纷飞的年代,“西南联大”为何照样培养出一批大师级人才?(多少大师级人才?点击这里:看一看吧)。这又是什么样的“历史”呢?如果说是1949年以后的“历史”造成的,这就比较准确而符合事实了。 |

我希望中国很快创造一流的东西出来,可是没做出来就先讲自己是一流,总吹自己行,长远来看,对自己是没有什么好处的。你讲你是世界第一流,比如北京大学讲它全世界排名第15,学生不相信,教授们也不相信,领导相信吗?我不晓得,领导可能是受他们骗的。事实上就是如此,你不要讲全世界第15,你排名美国东部第15都不到,或者美国西部第15也排不到。

《同舟共进》:那这个第15位是怎么来的?

丘成桐:我不知道是怎么排的,自己可以作假,我不太清楚,但这些是可以很客观地查明的。我觉得做学问是很扎实的,做到就做到,做不到就做不到,相差一点点人家可以理解,相差太远就骗了自己,也骗了学生,不是很好的事,不够老实是做不成学问的。

像我现在做学问有时候很辛苦,不懂的东西要学,我自知有些东西自己还没学懂,如果没学懂我到处吹的话,我以后也一定学不成功。

《同舟共进》:您刚提到,客观上的原因是“文革”造成了一个断代。

丘成桐:“文革”是一个主要的原因,不过还有很多其他的原因。

《同舟共进》:那么您认为问题出在哪里?是民族精神方面的问题吗?

丘成桐:中国人讲面子的问题。中国人始终要表示我是很行的,而不愿意承认自己有些东西不行,而且又不想学,所以就始终不成熟。

【本站评注】还没咋的就先吹——这是某党一贯的做派。这就是总爱讲求“面子”上的伟光正所致。也就是所谓“脱实向虚”。1958年“大跃进”,还没怎样,就赶快进行全民的“共产主语教育”,准备进入共产主义了,结果如何?不说也罢!截至当下,明明还在学习,还在努力追赶中,连忙大吹特吹《厉害了我的国》,动辄宣示“完全自己设计制造”,更有“爱国”教授胡鞍钢之流还振振有词、有板有眼地到处演说“中国其实已经超过了美国”。结果呢?地球人都知道…… |

※ 名校要有独立精神

《同舟共进》:总体上说,您认为中国大学的学风怎么样?

丘成桐:浮夸。政府现在给很多钱,但又不像美国一样可以平均分配,只能集中在几个大学,这几个大学又找不到好的人,所以就凡事夸大一下。比如,北京大学拿到了20亿,比其他学校多拿很多,拿了这些钱总要表示我有成果,所以就讲我有多伟大,这是很简单的事。

《同舟共进》:所以您觉得中国的大学根本没有一种真正的大学精神?

丘成桐:一个好的大学应该是讲我做出了什么成果,而不是讲引进了什么人才。我们听到北京大学讲它很伟大,或者说其他的大学说自己很伟大,都是讲有什么名家,可是没讲我有什么成果。您听过他们讲成果吗?相反,大家听到的往往是一些让人很伤心的东西,比如上海交通大学的“汉芯”事件,好的东西很少听到。什么叫大师?就是你学术上有成就。没有成果的大师是假的,或者说,从前你可能是大师,但现在没有成果也没有用。

《同舟共进》:相比之下,真正的世界一流大学应该至少有哪些精神?

丘成桐:就是做学问,不是虚假地做学问,而是真真正正地求真、求美。

一个名校有自己独立的精神、独立的存在意义。独立的精神、独立的意义是看学问本身有多少意义,而不是因为好的大学的某个教授讲好,我们就讲他好,完全没有一个独立的精神,没有一个自由的想法。

中国的大学真正好的专家很少。他们(有许多)假装专家,实际上不是专家,即使某些院士做了一个决定,事实上他也不懂。

【本站评注】什么是“大学精神”?丘教授点出了:“求真、独立”这是很重要的。但是,现在的大学里可以“求真”吗?可以“独立”吗?在自然学科的某些具体领域,也许尚可“求真”,但“独立”就很难了。中国讲究更多的是所谓“谦虚”、“尊重”与“服从”。 而大学精神里,还有一个重要的要素,那就是学术自由。有人问,战火纷飞中西南联大为何能培养出彪炳史册的人才,老一辈学者说:就是自由、求真;就是“独立之精神,自由之思想”,这样才能有百花争艳的春天。没有“自由”,何谈“独立”?而现在讲求的恰恰是“看齐”、“统一”和“定于一尊”。 |

《同舟共进》:按照您的标准,香港中文大学算不算一流大学?哈佛大学呢?

丘成桐:哈佛大学肯定是世界上第一流的、最好的大学了。哈佛大部分教授都是大师,不是一个两个,是有一大堆。香港中文大学很不错了,不过跟哈佛比还是差很远的,大师也比较少。

《同舟共进》:大师和一流大学之间,是否存在一种悖论:如果不是一流大学,大师就不肯来;大师不肯来的话,就永远无法成为一流大学?

丘成桐:并不见得。如果我们对有学问的人真正重视的话,人家会晓得的。

我们的大学对一流的、有学问的人尊重不够,不是以学问为主,而是以其他的方面来确认他们。而外国的很多大学,刚开始什么东西都没有,但一旦下决心投资很大,花很多功夫的话,也能很快做成一流的大学,因为他们尊重大师,这种尊重更重要的是学问上的尊重。现在中国的大学对年轻的学者、年轻的研究生不够尊重,从某种意义上说,年轻的学者只是跟着教授屁股走的学徒。

《同舟共进》:根据您个人的感觉,到国内的大学去授课,和在国外授课,感觉在尊重程度上有很大差别吗?

丘成桐:很大的差别。一般来讲,在国外访问,人家跟你讨论的是学问,但在国内很少有当地的学者跟你讲学问,花时间最多的是什么?吃饭、政治。可能有一些很年轻的学者很想跟你探讨学问,但一般很少时间能够让你见到这些年轻的学者。

《同舟共进》:如果请您给出一个中国如何建设一流大学的建议,您会怎么说?

丘成桐:现在就要寻找一流的有学问的人,不仅仅是国内的,是到全世界去找,真真正正为了做学问而做学问,找一些这种人,然后努力,就可以做成功。

但是这样的话,很多人就要放弃权力。问问北京大学里面所谓的名教授,他们愿意放弃吗?他不愿意放弃这个行头,这是主要的原因。所以这个问题是很难解决的。可以说,从林则徐那时起到现在,这个问题都没有解决。

※ 整个学术评审制度很不健全

《同舟共进》:您觉得他们为什么不选择踏踏实实做学问?

丘成桐:讲句难听的话,中国人就是很容易骗嘛!整个评审制度不健全。中国评审的方法就是靠几个院士。他们真懂吗?一般情况下,为了保护自己的利益关系,他们总是将某某评得很好。“汉芯”事件搞得那么离谱,国家拿了一亿多,是谁做检验?谁做审查?不可能不审查吧?交大的校长应不应该负责任?这都是评审制度问题。在这方面,全世界最糟糕的恐怕是中国,即让几个院士决定什么东西是好的,然后加上媒体炒作,吹牛皮。

《同舟共进》:从您个人的经历看,踏踏实实做学问的,在西方的体制下,能否受到公正的待遇?会不会遇到类似中国的情况?

丘成桐:在西方如果你只是踏踏实实地做学问,也还是会受到打压。但是,是不是永远不能出人头地?我想你只要踏踏实实做学问,真的做得好的话,谁都阻止不了你。你可能迟一两年才会出人头地,你做的文章是社会需要的,是整个研究需要的,最终还是会慢慢重视你的。 我本人很早就出名,可是我有些文章很多人刚开始的时候也不想理,最后他们没办法不理,因为文章里面有重要的东西。所以说,国外也有打压的情况,可是不会永远受限。

现在的问题是,我们中国很多年轻的学者,在学术界受到很多限制。当然,他们的学问还没有做到真正了不起的时候,所以就更会出现受排挤的情况。

【本站评注】丘教授坦陈“在西方如果你只是踏踏实实地做学问,也还是会受到打压”——这就告诉我们:嫉贤妒能是人性中的“源代码”之恶,在任何国家都一样。但好的制度,能遏制这样的人性“源代码”之恶——所以“真的做得好的,谁都阻止不了你。你可能迟一两年才会出头……不会永远受限”——只有求真、求实、公平、公正的制度才能保证这一点。而在某“特色”国家,制度首先保障的是各种“专家、权威”的地位、权力,若挑战他们的权威,首先会被批评为“狂妄、自不量力、骄傲”“没有资格”,而很少能仔细看看、听听挑战者所说的道理;甚至,这样的挑战者会受到长期的压制而难以出头,如果某“专家、权威”还有某种官衔,那挑战者的下场可能会比较惨了。 而据钱学森的回忆:在他留学美国时,学生可以与自己的教授辩论,可以挑战权威——一切“求真、求实”。钱学森直言“中国还没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学”——为什么?在科学、求真以外的限制太多了,把大学办成了行政衙门或公司。这就是制度问题。 |

《同舟共进》:也就是说,西方学术的评判标准相对公正?

丘成桐:公正得多了,不是相对公正。

中国的院士可以打压一切,基本上所有的评委会都有一定影响力,就算本人不在,也有学术帮派,也可以打压你。中国的院士很有权力,在资源、经费等方面都有影响力。据我了解,4个院士联名写封信的话,一定可以送到中央,中央一定会重视。这在外国是绝对不会的。

实际上这个事情不是我讲的,去年、前年就有院士自己讲过院士制度是不好的。

※ 目前的院士制度存在很大问题

《同舟共进》:院士制度已经相当官僚化了吗?

丘成桐:一方面是院士的存在,一方面是几个名校的权力膨胀,这对中国完全是不好的。

在美国,就算哈佛大学这么大的名校,有些大教授过了一定年龄以后,学术界就不再相信他了,因为他可能不再做事情了。那是纯粹以学术作为评判标准的。

可是中国整个制度特别尊老,特别记得从前的工作,而不记得年轻人需要新的生命。中国的年轻人要走新的道路,往往老头子特别是大学不准这样做,因为不符合他们的利益,所以中国的创新很难做得成功。其中,院士制度是做学问的大障碍。年轻人只要做得好一点的,都想将来当选院士,有些高校甚至全部控制了院士的选举,所以年轻人走的路只能是年纪大的院士走过的路。

《同舟共进》:您的意思是,中国的年轻学者也是迫不得已?

丘成桐:在中国,做院士是荣耀,个人的利益和荣耀,还有学校的荣耀、学校的好处,甚至整个省的荣耀和好处都在选院士这个问题上,你怎么可能不去做? 可是院士两年选一次,你选了一次还想再接再厉,往往是花八九年的功夫去选,当你年轻时,差不多四五十岁,这时候是最有能力去做学问的,但是你用9年甚至10年去竞选院士,中间基本上是不做学问的,这种制度是完全不行的。

就像古代考科举一样,像考八股一样,完全不去做真正的学问了。

《同舟共进》:美国院士的情况怎么样?

丘成桐:美国也有院士,但院士不做学问,就没人理你。美国的院士是不跟利益挂钩的。没有直接的利益,只给你荣耀,当然也不能讲完全没有好处,可是跟中国差得远。

美国的院士跟普通人一样,有的大院士申请经费也拿不到,关键是看你申请的课题好不好,跟你最近有没有做好研究有直接的关系。

《同舟共进》:谁来决定一个院士做得好不好?

丘成桐:专家。一篇文章一定要由真正懂得这行的人来做决定,是真正的专家,而不是由名誉上的专家来做决定。有些专家可以很年轻,他们也可以评,我很年轻的时候就评过院士的文章,这没有什么问题。

【本站评注】丘教授说“我很年轻的时候就评过院士的文章,这没有什么问题”——这在中国是难以想象的。这就是一种“求真、求实”的科学精神和态度。而中国是一个讲究“资历、资格”的国度,资历或资格不够,再有什么成就、成果,也不可能成为评审比你资格更老的人的评委。在中国,倘若一位教授的学术观点与本校某“学术权威”或系主任或校长的学术观点相左,那会是怎样的状况?业内人士应该很清楚。 |

《同舟共进》:您怎么看内地的学术研究成果?

丘成桐:内地经常讲,文章被某个杂志收了,比如被《科学》杂志或者《自然》杂志收了。收了不错,但有没有想过是怎么评的?不能单看是国外知名杂志,总还要看内容。我们有的人评这个从来不看内容,就是拉拢外国人,或者拉拢一些院士,来表示自己的文章好。

《同舟共进》:所以并不说明这些成果的学问含金量很高?

丘成桐:是的。有的名杂志是收了,但收了并不表示你的文章就好。很多名杂志收了很多不好的文章,不时会有这样的情况。还有些人,永远就拿这一篇文章,到处吹自己了不起。现在的问题是,我们从来不去挖掘这个文章对整个学术的贡献究竟在哪里。

《同舟共进》:您为什么会对中国的大学教育有如此严厉的评价?

丘成桐:我看到这两年中国的大学、中国的学术风气,比以前差很多,虽然经济比从前好得多,但对年轻人的培养却越来越糟糕,发展到了一定地步,我怕对国家有很大的害处。

中国是我的祖国,所以我要帮她的忙。这是我唯一的想法。

我的时间是很宝贵的,我还要做研究啊!但是看到很多年轻人因为被打压而上不来,我愿意帮助这些无辜的年轻人。假如不指出这些问题,我觉得于心不忍。 ■ (原编辑:李吉琴)

| 【延伸阅读】 |

||

|

||

| (本站 2017-03 -02 编辑发布 / 2018-12-23 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||