| 您现在的位置:首页>重读历史>沉重的1957-1965>寻找林昭……(“反右运动”历史人物追记) | | 您好!今天是: | |

|

|

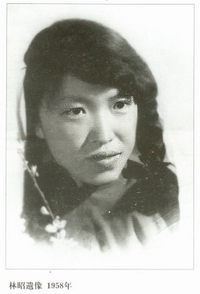

林昭遗像,摄于1958年 |

|

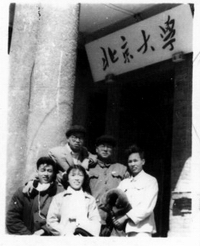

林昭(前排中)与同学合影于北大 |

| 【“反右运动”历史人物追记】 |

|

||

|

|||

| 作者:江菲 来源:中青报2004.08.11./网易 获得信息:2004/08 本站编辑转载(本页浏览: 人次) | |||

|

【本站按】林昭(1932年12月16日-1968年4月29日),原名彭令昭,苏州人。在1957年的反右运动中,林昭因公开支持北大学生张元勋的大字报《是时候了》(诗)而被划为右派,后以“反革命罪”被捕,从1960年起长期关押于上海提篮桥监狱。在狱中,她始终坚持自己的信念与立场,并书写了二十万字的血书与日记。1968年4月29日,林昭在上海被秘密枪决。 毛泽东去世,“文革”终结,1980 年林昭终获平反。但一位重要人物亲口对林昭的妹妹说:林昭一案“自始至终有两种不同的意见,从在监狱里如何对待她(注:林昭被反铐484天),到最后判决死刑,甚至她的平反,都是非常复杂的过程,可能你也知道一些。因为你姐姐的案子,有些干部丢了工作,甚至坐了牢,下场很悲惨。”还说,林昭的“死刑判决,是中央政治局作出的最后决定”……(引文见左侧第5条链接) |

也许在若干年以后,我们的后代对文中记述的这一切难以置信,但不幸的是,它确实是发生在我们这一代人生活中的事实。

也许在若干年以后,我们的后代对文中记述的这一切难以置信,但不幸的是,它确实是发生在我们这一代人生活中的事实。

“林昭?那是谁?她在哪里?”

如果不是5年前和朋友聊天时偶然问到这个问题,胡杰根本不会和这位 40多年前死去的与他毫无关系的女性产生什么联系。他也不会想到,为这个简单的问题寻找“答案”的过程却日渐漫长,以至于他不得不辞去公职,将其作为一个“个体事业”去完成,5年里,在对80多人的寻访过程中,他倔强、百折不挠地坚持着,使许多紧闭了几十年的嘴终于张开——关于林昭,他们甚至对家人也很少提起。飞机机械师出身的胡杰,像组装上万个飞机零件一样,重新组装这段历史,重现那个被人遗忘的杰出的中国女性。

这笔“财富”,现在以一部纪录片的形式,被无数人默默传看着,虽然它还尚未完成,还在不断地补充新的材料,不断地更新。纪录片引出泪水、震惊、愤慨和无尽的沉思。【本站注:该纪录片在网络上基本遭到封杀,不容易看到,多方设法找寻才勉强可件,由于众所周知的原因,无法传播】

● 林昭边笑边轻声告诉我:“我已经参加了组织……”

林 昭,本名彭令昭,1932年生于苏州。

她出生前5年,她的舅舅许金元,大革命时期中共江苏省的负责人,1927年“四·一二”事变中遇难,尸体被沉入长江。

母亲许宪民,自16岁便在哥哥影响下投身革命。1946 年,在史良的支持下,许宪民参加国民党伪国大竞选,并当选。在一系列有利身份的掩护下,她资助共产党地下电台的建立,提供收发电报的场所,并帮助地下党进行策反活动。

林昭的父亲彭国彦,早年留学英国。1928年在国民政府举办的第一届县长考试中获第一名,随后被任命为苏州吴县县长。因为政清廉,不擅逢迎,只任两届便赋闲在家。日本投降后,他又任中央银行专员,按例可免费分得镏金一块,他却认为是不义之财,坚决拒收。

“那个时期,这个家庭的情况非常有代表性。”胡杰说,“妈妈瞒着家人暗中帮助中共地下党;父亲虽然表面不声不响,但多次为中共地下党人开脱罪名;而他们的大女儿,虽然表面上在苏州教会学校上学,可暗地里也在做着同样的事。”

那时的林昭大约十五六岁,她的一位中学同学向胡杰描述了这样一个场景:

1948年9月的一天,令昭忽然来到我家,上楼进了我的房间。来不及坐下,她就说有事要告诉我,我问什么事?于是她就靠在我那扇房门旁,边笑边轻声告诉我:“我已经参加了组织……”

这位同学注意到,林昭那天头发经过整理,发辫上扎着红绸带,上身穿着雪白的府绸衬衫,下面是蓝底白点的裙子,那双皮鞋也很光洁,她的眼睛光亮,脸上泛起红晕,整个人换了一副样子。

这位同学立刻欣喜地小声说:“我也参加了组织。”那一天,两个年轻人面对面,兴奋地交谈着。两个人都面泛红光。

没过多久,彭令昭的名字出现在了苏州城防司令部的黑名单上。为保存实力,黑名单上地下党组织里的人紧急转移。但林昭没有参加这次撤退。从此,她与地下党断了联系,也失去了那分好不容易得来的“荣誉”。

“我一定要争取再次入党。”带着悔恨和自责,林昭在解放前夕报考了中国共产党成立的第一所学校——苏南新闻专科学校。这个纯洁的愿望,再也没能实现。

那一年,她17岁。出于对时局的担忧,许宪民要求林昭出国留学,或报考北大。林昭没有同意,要出去参加革命工作。那次争执挺激烈。面对母亲“出去了就别再回来”的气话,林昭竟然立下“生不往来,死不吊孝”的字据,还把自己的父姓去掉,改名“林昭”,以示决绝。足见性格刚烈。

●“大约我们这类人参加革命,不着着实实碰几下钉子不会好”

一年多后,林昭参加了土改工作队。土改工作是艰苦的,但林昭以此为乐。如果说苦恼,那是来自另外的方面。

一年多后,林昭参加了土改工作队。土改工作是艰苦的,但林昭以此为乐。如果说苦恼,那是来自另外的方面。

她的一些行为仍被认为具有小资情调——比如读的书,写的诗;她因率直地指出一些看不惯的事情,譬如有的人抛弃了乡下的原配妻子,娶了年轻貌美的女大学生——因而遭到某些人报复性批判;她写信要求家里“交待”清楚他们的“罪过”——却被认为没有与反动家庭彻底划清界线;在几次大会上,她曾被公开点名批评,以至于她一度想不通,想借生病的机会,回家休养……

但林昭依然追求着“进步”。在一封长达6000字的信中,林昭这样写道:“大约我们这类人参加革命,不着着实实碰几下钉子不会好。一旦投入这洪炉,不经烈火,不成器材……”

“我要向上,我要向上!但旧社会的遗毒、小资产阶级的劣根性,如石块般拖住我的脚向下沉,到什么时候才能战胜它们!”

胡杰找到了一张林昭此时的照片,她将两条长长的辫子卷在耳后,晒得很黑,一身白衣,人很瘦,面色憔悴。她或许处于痛苦的折磨中吧,或许正为自己的“不上进”感到焦灼。

●“今后宁可到河里、井里去死,决不再说违心话!”

1954年,林昭以江苏省文科第一名的成绩,考入北京大学中文系。虽然在文学方面基础深厚,但她还是选择了新闻专业,大约这个专业与社会大众、民心社情联系更紧密吧,她希望能成为毛泽东时代最优秀的记者。

“她笑着,两条小辫子从后面挂出来,穿一件白色的衬衫,工人裤,剪裁得非常好,非常漂亮。”张玲,林昭北大的好友,向胡杰形容她记忆中的林昭:“大家都叫她林姑娘。我觉得她走起路来轻柔的样子,就像形容林黛玉的那几句词:娴静似娇花照水,行动似弱柳迎……”

在这里,林昭疯狂地阅读了大量她喜欢的书籍,同学们常常看见她从图书馆抱出满满一怀的线装书。没人知道她阅读和思考的结果。她观察到现实生活并非如她想像得美好,从而陷入了“爱与恨的一盆糨糊”。但在北大自由的空气中,她成长着,思考着。当她想到自己曾亲自揭发过母亲的“罪行”时,她痛苦得哭出来,写信给母亲发誓说:“今后宁可到河里、井里去死,决不再说违心话!”

这种对亲情、对人性的反思和皈依,也许是林昭在北大最重要的思想转折。

张元勋,林昭当年的北大同学,向胡杰讲述了林昭生活中至关重要的一幕:

那是1957 年夏天一个闷热的夜晚,在北大东门外的马路上,一场批判“大字报中的话是反革命煽动”的舌战正在展开。张元勋因为贴出了北大的第一张大字报,而处于猛烈攻击的焦点,讨伐进行得“声嘶力竭,语无伦次”。 这时,一名女学生跳上桌子,夜色中,她沉静的女中音使会场顿时安静下来:“今天晚上的会是什么会?是演讲会还是斗争会?斗争会是谈不上的,因为今天不需要斗争。我们不是号召党外人提意见吗?人家不提,还要一次一次地动员人家提。人家提了,怎么又勃然大怒了呢?” 话音未落,一声怒吼从黑暗的人群中传来:“你是谁?你叫什么名字?” “你是谁?你有什么资格问我?”女生反问道:“你是公检法吗?还是便衣密探?”她停了一下,接着说:“我可以告诉你,没关系。武松杀了人还写杀人者打虎武松也,何况我还没杀人。你记下来,我叫林昭.林,双木之林;昭,刀在口上之日!” 人群中一点儿声音也没有。她稍停,又说:“告诉你:今天刀在口上也好,刀在头上也好,既然来了,就不考虑了!” |

那天深夜,林昭在未名湖畔对张元勋说:“这或者是个悲壮的祭日!这或者是个悲壮的祭坛!这或者是个悲壮的牺牲!或者会流血!但愿不流血!”

那天深夜,林昭在未名湖畔对张元勋说:“这或者是个悲壮的祭日!这或者是个悲壮的祭坛!这或者是个悲壮的牺牲!或者会流血!但愿不流血!”

在胡杰的考证中,林昭并非因为赞同张元勋的言论而跳上桌子为他申辩。她感到痛苦而无法理解的是,一些有思想、敢作敢为的同学被说成是“疯子”和“魔鬼”。

这个夜晚成为林昭生活的转折点。不久,她成为北大800名右派分子之一(这个数字占当时北大学生总人数的十分之一还多),并因此永远没能毕业。

“刀在口上之日”,这句精彩的即兴演讲,成为林昭短暂一生的缩写。

陈爱文,另一位北大“右派”回忆说:“几乎所有的右派都检讨了。我知道的唯一不肯检讨的,就是林昭”。“不仅不检讨,还在会上公开顶撞。有人对她说,你是什么观点?讲出来。林昭回答:‘我的观点很简单,就是人人要平等,自由,和睦,和蔼,不要这样咬人!’”

“平心而论,林昭那时的言论,实际上都是常识。”林昭的另一名同班同学在接受胡杰的采访时说。这名同学一直是“左派”,但林昭心无芥蒂,仍然同他谈了自己的很多看法。他“都没敢吭声”,也“从来没和别人谈过”。

“但我们那时处于历史的低谷,把常识说出来,就是反革命。”面对胡杰,他激动地挥着右手,一遍遍地重复:“实际上就是这样:说出常识就是反革命!”

这名“左派”同学在经过长时间考虑后,同意接受胡杰的采访。 (未完:紧接下页)

【相关链接】

1、【来自天涯论坛】“4·29”林昭公祭(2013.04.30)

2、 彭令范:林昭案卷的来龙去脉(南方周末/2013.11.14.) | 傅国涌:读林昭十四万言书

4、【东北网/中华网】林昭看不惯南下干部竞相换妻,骂"陈世美",遭批(2015.02.26.)

5、 面对血写的文字——初读林昭《致人民日报编辑部信》(钱理群)

6、 傅国涌:沉痛悼念沈泽宜先生(2014.09.22.)

8、 林希翎——1957 年中国右派的代表与象征(钱理群)

9、【纪实/往事】永不服罪的党员“右派”大学生徐洪慈,仰天长啸:“不!”![]()

(即便如此极左标准,也是运动开展近5月才发,许多地方并未当回事,甚至不知有这份文件…)

(点击这里:到“沉重的1957-1965”专辑)

| (本站 2004.08.19.编辑转发 2018-12-12 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||