| 您现在的位置:教育·文史哲>重读历史>【历史回眸】中国民主建设60年:梦想照进现实 (中国新闻周刊》稿)(P.10) | | 您好!今天是: | |

|

|

|

“现在的世界潮流,民主是主流,反民主的反动只是一股逆流……” ——毛泽东(1945年) |

|

|

| 徐唯辛与他的肖像作品:王容芬 |

|

|

|

|

1966年8月18日,毛泽东鼓励给他献上“红卫兵”袖章的中学生红卫兵宋彬彬“要武嘛!”——“圣旨到——”北京出现文革抓人、打死人的高峰,全国真的全面“要武”——武斗一发而不可收拾 |

|

| ·历史回眸· |

|

|

| 作者:《中国新闻周刊》记者 来源:《中国新闻周刊》本站编辑转发 (本页浏览:人次) |

| (点击这里:承前页) |

|

【本站按】2016年,“民主”已列入“社会主义核心价值观”,但现在不知怎么回事,有时对它似乎避之不及,是本站感觉有误差?“梦想”是“照进”还是“照出”了现实? 2009年,新中国建国60年之际,《中国新闻周刊》发表了这篇文章,比较系统地回顾了60年来“民主”作为“梦想”而“照进现实”的历程,文章相对客观。我们可将其视为1949-2009的一部简明当代中国“民主史”。以史为鉴,可知兴衰。 文中所述一些事件、民主建设探索的案例,如今看来似乎已是“昨日星辰”,但它在暗夜中依然闪耀着点点星光,甚至能让我们感受到温度,这些有益的探索虽如刚出土的嫩芽,但其价值不会泯灭,它将继续照耀着我们,警醒着当代及后人——“民主”,向来都是在曲折、艰难和风风雨雨中生长的,但任何力量也无法将其彻底扼杀。逆潮流而动的只能是“反动派”。1949年以后毛泽东在民主建设方面虽然越来越乏善可陈,但早在1945年他还是说过:“现在的世界潮流,民主是主流,反民主的反动只是一股逆流……” 回顾昨天,是为了更好地把握今天和未来。历史的经验值得注意,值得总结,值得反思。 如今好像只做“中国梦”而不大提“民主梦”了,故此文尤显其历史价值。 |

| 可点击以下纲目,选择浏览 | |

|

▲ 俞可平再论“民主是个好东西” |

|

俞可平再论“民主是个好东西”

|

【原编者按】“民主就是一系列最大限度地保障公民自由、平等、公正和人权的制度安排。民主当然不是万能药,其实,民主的主要作用在于能够较好地解决权力的产生和制约,即通过一系列的制度安排,把人民自己喜欢和认可的官员选拔出来,授予他们以管理国家的权力,然后对其权力进行有效制约。” (本刊记者:杨中旭) |

俞可平,男,1959年生,浙江诸暨人,中央编译局副局长,地方政府创新奖负责人。2006年12月28日,他在《北京日报》上发表《民主是个好东西》一文,引起海内外广泛反响,也因此有中国共产党“文胆”之誉。2008年8月中旬,在几番联系之后,这位著名的政治学者就中华人民共和国成立60年来的民主问题接受了《中国新闻周刊》的独家专访。

俞可平,男,1959年生,浙江诸暨人,中央编译局副局长,地方政府创新奖负责人。2006年12月28日,他在《北京日报》上发表《民主是个好东西》一文,引起海内外广泛反响,也因此有中国共产党“文胆”之誉。2008年8月中旬,在几番联系之后,这位著名的政治学者就中华人民共和国成立60年来的民主问题接受了《中国新闻周刊》的独家专访。

中国新闻周刊: 纵观共和国的60年,我们是否可以这样说,凡是比较民主的时期,国内形势都要好一些;凡是民主受到压制甚至严重破坏的时候,国家和民族就面临倒退乃至灾难?

俞可平:经历过共和国不同阶段的人,多数都有这样的感觉:上个世纪1950年代和1980年代改革开放后,整个社会的精神风貌很好,大家觉得心情比较舒畅,思想相对活跃。从统计数据看,这两个时期的经济发展也相对较快。而这两个时期,国家的政治生活比较健康,民主的氛围较浓。

1957年反右以后,知识分子的日子就不好过了,到了“文化大革命”期间,全社会爆发内乱,经济发展也受到严重影响。而从反右开始,特别是到了“文革”期间,党和国家正常的政治发展进程被中断。所有这些,都与民主法制遭到严重破坏有着直接的关系。例如,作为国家的最高权力机关和唯一的立法机关,全国人民代表大会从1957年开始就不能工作了,第二届全国人大第二次会议与第三次会议的间隔长达28个月。“文化大革命”开始后,全国人民代表大会就停止了运行,从1966年7月到1975年1月这8年多时间中,全国人大没有开过一次正常的会议,也没有审议通过任何一部法律。

因此,从新中国60年政治发展的实践看,可以得出这样的一个结论:正常的民主和法治建设进程一旦中断或遭受破坏,国家和民族就会经受困难,甚至招致灾难。“文革”结束后,中共中央在总结历史经验时也这样说:“逐步建设高度民主的社会主义政治制度,是社会主义革命的根本任务之一。建国以来没有重视这一任务,成了‘文化大革命’得以发生的一个重要条件,这是一个沉痛教训”。

中国新闻周刊: 60年来,共和国最大的进步是什么?最大的灾难又是什么?在这个时期,民主的变化情况是怎样的?

俞可平:我认为建国60年来最大的进步,最了不起的成就,就是改革开放以来,我们走上了一条中国特色的社会主义现代化道路,开始形成一种中国的发展模式。沿着这条道路,我们创造了30年经济高速增长的奇迹,国家的综合实力大大增强,人民的生活水平迅速提高,民主法治和文化教育等各个方面都取得了全面的进步。

最大的灾难呢,当然是10年“文革”的全面内乱,经济损失数千亿,国家现代化错过了重大的历史机遇,“文攻武卫”又使至少数百万干部群众死于非命。

还有就是1959年到1961年所谓三年“自然困难”,据最保守的一个估计,这三年期间全国至少饿死了1000万人。(【本站注】俞可平讲话是谨慎的,党史二卷现已确认此数据。而实际上远远多于此,不说3000万或更多,仅仅公开发表于人民网的四川省前政协主席廖伯康的文章就指出,四川饿死或因饥饿致病而死亡的已达1000万左右,这仅仅是四川一个省的数据,全国呢?…… 点击这里:查看此文)

再有就是1957年反右运动的“严重扩大化”,使55万知识分子被打成右派分子,其中绝大多数是被“错划的”(除了不到100人之外,其余“右派分子”先后都被“平反",他们被剥夺了正常的公民权利。

从这些巨大的民族灾难中,我们今天可以吸取很多惨痛的教训,其中之一就是,民主和法治建设是社会主义政治文明的核心内容,与人民的安居乐业和国家的长治久安休戚相关。民主法治破坏了,民生必定受到严重影响,这个教训要永远记住。

中国新闻周刊:民主与法治之间,在60年的历史中有无冲突?两者是何种关系?

俞可平:“法制”的重点在于有法可依、依法办事。“法治”除了强调有法可依、依法办事外,更强调法律是国家治理的最高权威,任何个人和组织都不能超越法律之上。因此,传统中国有法制,但绝无法治,因为法律之上总有一个皇帝在那里。

从根本上说,法治与民主不仅不相冲突,而且是相辅相成的。民主与法治是一个硬币的两面,它们是不可分割的。现在有极个别的人说,中国只要法治不要民主。不论持这种观点的人是教授还是博士,要么是对人类政治发展史的极端无知,要么是对国家的极不负责。

民主最早从公元前5世纪就出现了,但在漫长的人类政治史上,它一直不被政治思想家和政治家当作“好东西”,直到近代以后才被越来越多的人们接受,最终在当代成为世界历史潮流。民主从原先的“坏东西”变成“好东西”,从城邦国家发展到民族国家,从特殊政体变为常规政体,从西方文明变成世界趋势,一个重要的原因,就是法治的推行。

民主只有与法治结合才能成为真正的“好东西”,反之,只有在民主政治条件下才能实行真正的法治。

你可以发现,真正倡导法治的有远见的法学家,一般都是民主政治的积极倡导者。例如不久前去世的我国法学泰斗韩德培先生在谈到“我们需要什么样的法治”时这样说:“说到实质意义的法治,居今日之中国而言法治,当不能不以各方面所急切期待的民主政治为其精髓,为其灵魂。我们诚然需要一个‘万事皆归于一,百度皆准于法’的法治国家,但我们更需要一个以实行民主政治为主要目的的法治国家。民主政治的真谛,简单说,就是人民能控制政府,尤其不让政府违法侵害人民的利益。假如政府违法侵害人民的利益,人民就能执法相绳,使政府赔偿损害,或使政府的负责者不得不挂冠下台。法治如不建筑于民主政治之上,则所谓法治云云,定不免成为少数人弄权营私欺世盗名的工具。惟有在民主政治的保证之下,法治才能成为真正于人民有利的一种制度。也惟有在民主政治的保证之下,法治才更易求其充分彻底的实施”。从另一方面看,凡是真正推动民主政治的人,一般都是法治的坚决拥有者。

(【本站评注】没有民主的法治,无异于法西斯专制统治;没有法治的民主,无异于暴民政治和无政府主义。)

中国新闻周刊:你说过民主不是十全十美的,不是万能药,具体体现在什么地方?

俞可平:我们经常说,民主是人民当家做主。具体地说,民主就是一系列最大限度地保障公民自由、平等、公正和人权的制度安排。民主当然不是万能药,其实,民主的主要作用在于能够较好地解决权力的产生和制约,即通过一系列的制度安排,把人民自己喜欢和认可的官员选拔出来,授予他们以管理国家的权力,然后对其权力进行有效制约。民主维护和保障人们的政治权益,但不能直接增加人们的经济权益。比如说,经济的增长,人民生活水平的提高,国家综合实力的强大,主要是靠经济制度来实现的。民主只能起间接作用,而没有直接作用。

中国新闻周刊:民主需要推动而不是禅让,60年来最成功的民主推动是否是十一届三中全会?抑或党的八大?

俞可平:民主涉及到权力的分配,通常需要有强大的推动力。中华人民共和国的成立,是中国共产党领导的新民主主义革命的结果。建国后,民主政治有波折,但总的说来在向前推进,尤其是党的十一届三中全会后,推进民主政治的速度大大加快。这里面的推动力是多方面的,社会主义市场经济的发展、人民群众政治需求的增加,政治发展的内在逻辑和全球化的冲击,都是民主政治的内在动力。如果要说外部动力,改革开放应当是推动中国特色社会主义民主政治发展的最强劲动力。

中国新闻周刊:民主的背景下,是否会产生暴政?

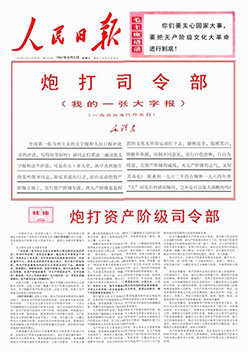

俞可平:民主如果没有法治的有效配合,就有可能产生暴政。“文化大革命”期间,一些地方和部门,运用所谓“大民主”的方式,对一些干部群众进行非法关押、拘禁、抄家、迫害、折磨,直至剥夺生命,其实就是一种局部的暴政。

“文化大革命”期间的“大民主”,当时被认为是人类有史以来最高形式的民主,恐怕现在还有极个别的人对这种“大民主”有所留恋。但是,它彻底践踏法治,没有任何的制度约束,在一些地方和部门,它最后变成了“法西斯专政”。这种“大民主”不仅不要法治,而且也不要正常的民主制度。

例如,民主的一个基本要素是选举,但“文革”期间的大民主否定选举。1968年《红旗》杂志第四期社论这样说:“迷信选举,这也是一种保守思想”,革命委员会“不是选举产生的,而是直接依靠广大革命群众的行动产生的”,它“比以前单纯用选举产生的更合于无产阶级民主,更合于民主集中制,更能深刻得多地反映无产阶级和劳动人民利益”。从“文化大革命”所谓“大民主”的惨痛教训中,我们可以得出这样的结论:没有法治,没有选举,这样的“民主”就难免产生暴政。(【本站评注】不是“难免”,而是“一定”。)

中国新闻周刊:改革开放以来,社会上出现了一种以发展民生代替民主的倾向,这种倾向是否正确?

俞可平:民主与民生两者处于不同的领域。民主,保障和促进人民群众的政治权益;民生,保障和促进人民群众的经济权益。我们不仅要努力改善民生,即需要通过发展经济,增加财富,改善人民的物质生活。我们也要努力促进民主,即扩大公民有序参与,消除官员的腐败,维护社会稳定,促进公平正义。因此,对于个人来说,民生与民主都是人们的幸福生活所必需的。对于国家来说,民生和民主都是我们的目标,是人民共和国腾飞的两翼。不能把它们相互对立起来,既不能以民生代替民主,也不能以民主代替民生。我们要建设一个富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化强国,其中就包含了既要民生又要民主的内容。以民生代替民主,会犯历史性的错误!

改革开放以来,党中央在努力建设社会主义物质文明的同时,也努力推进社会主义政治文明建设。科学发展,也包含了经济与政治协调发展的内容。所有这些都表明,党和国家一直把民生和民主放在同等重要的战略地位。当然,完全可以理解的是,在目前面临全球金融危机的特定条件下,保民生、保增长、保稳定的任务往往显得更加突出。□ (全文完)

〖前一页〗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 〖后一页〗

【相关史料链接】

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||