| 您现在的位置:教育·文史哲>重读历史>【历史回眸】中国民主建设60年:梦想照进现实 (中国新闻周刊》稿)(P.5) | | 您好!今天是: | |

|

|

|

“现在的世界潮流,民主是主流,反民主的反动只是一股逆流……” ——毛泽东(1945年) |

|

|

| 徐唯辛与他的肖像作品:王容芬 |

|

|

|

|

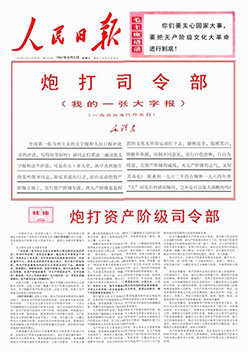

1966年8月18日,毛泽东鼓励给他献上“红卫兵”袖章的中学生红卫兵宋彬彬“要武嘛!”——“圣旨到——”北京出现文革抓人、打死人的高峰,全国真的全面“要武”——武斗一发而不可收拾 |

|

| ·历史回眸· |

|

|

| 作者:《中国新闻周刊》记者 来源:《中国新闻周刊》本站编辑转发 (本页浏览:人次) |

| (点击这里:承前页) |

|

【本站按】2016年,“民主”已列入“社会主义核心价值观”,但现在不知怎么回事,有时对它似乎避之不及,是本站感觉有误差?2009年,新中国建国60年之际,《中国新闻周刊》发表了这篇文章,比较系统地回顾了60年来“民主”作为“梦想”而“照进现实”的历程,文章相对客观。我们可将其视为1949-2009的一部简明当代中国“民主史”。以史为鉴,可知兴衰。 文中所述一些事件、民主建设探索的案例,如今看来似乎已是“昨日星辰”,但它在暗夜中依然闪耀着点点星光,甚至能让我们感受到温度,这些有益的探索虽如刚出土的嫩芽,但其价值不会泯灭,它将继续照耀着我们,警醒着当代及后人——“民主”,向来都是在曲折、艰难和风风雨雨中生长的,但任何力量也无法将其彻底扼杀。逆潮流而动的只能是“反动派”。1949年以后毛泽东在民主建设方面虽然越来越乏善可陈,但早在1945年他还是说过:“现在的世界潮流,民主是主流,反民主的反动只是一股逆流……” 回顾昨天,是为了更好地把握今天和未来。历史的经验值得注意,值得总结,值得反思。 如今好像只做“中国梦”而不大提“民主梦”了,故此文尤显其历史价值。 |

| 可点击以下纲目,选择浏览 | |

|

▲ 海选“逼出”党内民主(续) |

▲ "中国自治第一村"的故事 |

● “海选”倒逼“公推” (续上页“海选‘逼出’党内民主”)

“两委”的制度性矛盾成为基层党内民主的推动力量。

2000年,冯学富的前任,原村支书张玉祥被“逼”参加了村支书的“公推直选”。经过个人报名、演讲和村民投票,张玉祥被公推为村支书候选人,最后由全村党员投票,当选为村支书。

1998年底,魏家村村委会“海选”后的一天,魏家村党支部一屋子的焖烟,烟灰缸里堆满了烟蒂,支部会议开得很沉闷。一位支部委员望着村支书说:“张书记,以后财务都由村委会来管,村主任还能听话?”

张玉祥看了看大家,半天没吱声。

魏家村辖4个生产合作社,278户、920人。党支部书记一直都是上级领导提名,考察后任命。村委会海选之后,按照《村委会组织法》的规定,村主任接管了村集体的财权,一直由村支书掌管的行政公章也移交给村委会。

尽管村支书的职责仍然是“抓大事”,但张玉祥总觉得少了经济大权,其他权力就被架空了。

想了一夜,第二天,张玉祥去了乡里。

“村主任可以搞海选,村支书能不能也搞一个选举,”张玉祥说。

“村支书是党员选举的事,怎么能让村民选?”时任乡党委书记的倪宏伟皱了皱眉头。

“不能直选书记,就让村民公推候选人。”

2000年11月底,魏家村在选举村委会时,每个村民手上多了一张村支书候选人“推荐票”。经过演讲和村民投票,张玉祥和魏建文被公推为村支书候选人,在最后一轮党员投票中,张玉祥当选为村支书。虽然竞争让张玉祥很不适应,当选后张玉祥松了一口气,“有了群众基础,工作更有底气了。”

“要是放在以前,这(公推)是根本不可能的事。”同村的冯学阳说,“上世纪70年代,党支部管理生产队的一切事务,修路、分田等具体事务,一律先由支部开会研究,然后召集党员大会和队干部会,宣布并实施。(【本站注】这似乎很符合“党领导一切”。)

今年58岁的冯学阳是魏家村老党支部书记,15岁加入中国共产党后一直担任魏家村的党支部书记到1978年卸任。

“如果党员有意见,可以在会后提出,”冯学阳说,支部书记会逐个“思想教育”,直到说服为止。

1984年,冯学阳开始担任魏家村主任,从这一年开始,村里的事情开始先由村委会讨论,最后报给党支部。“即使是支部内部开会,也开始少数服从多数了。”

“解放初期,村支部经常表决。”曾担任过双合大队队长的王国良说,“五个支部委员至少3人点头才算通过”。

1969年以后,村支部开会少了,基本上书记一人说了算。(【本站注】此时正是“文革”高潮如火如荼,在中央也是毛一人说了算,地方自然向中央“看齐”)王国良说,1974年,村里要办一个茶厂,需将村里的荒山、荒坡和耕田重新调整,哪块地种茶,哪些种田,全是支部书记一句话。“书记有绝对的权威,不听话的党员先是被训话,严重的发动群众‘批斗’。”王国良说,身为大队长的他,也经常被揪到乡大礼堂里挨批。这样的情况直到文革结束。

具体事务增加成为推动村支部公推的另一原因。中共四川省委组织部组织一处处长黄林在接受采访时说,改革开放以后,村支部决策的具体事务越来越多,没有村民的支持,工作根本没法搞。“只有通过公开推荐,扩大村支部的民意基础,才能保障村支部在村级事务中的决策中心地位。”

● 组织意图与民意

村支书的“直选”很快推进到乡一级。2001年开始,雅安开始在乡镇试行“公推公选”。雅安市委常委、组织部长刘华军认为:村和镇的党内民主是一种联动关系,“当村支书都公推直选之后,自然会推着乡镇党委进行改革,否则乡镇党委的工作就没有民意基础。”

2001年,雅安市安排合江乡进行乡镇党委班子“公推公选”试点。由全乡村民公推出两乡党委候选人,再由全体党代表投票选举乡党委领导班子。

2006年合江乡党委书记由公推公选改为“公推直选”。公推出来的候选人由全体党员直接差额选举。

2006年2月底,伍文利从街道办事处调到合江乡担任临时党委书记,组织上给她的任务是,组织合江的党委换届选举工作,同时参与竞选下一任合江乡党委书记。

按规定,另一位落选者还可参选副书记、委员等职务。“这样可以使区县的选举尽量不影响组织确定的书记人选。”伍文利说。但她还是不放心,奉调之前她已经知道自己是区委组织部考察的重要人选,但也有选不上的可能。

接下来的一个月,伍文利以合江乡党委代理书记的身份,将全乡10个村“过”了一遍。每到一个村,会先找村干部、党员代表、村民代表等几十人开座谈会。会上,初来合江的伍文利会介绍自己当选后的发展思路,了解民众有什么样的需求,最后将这些需求结合实际加到她最后的竞选演讲中。

这样的“推销”显然颇具效果,民意显示,她的支持率直线上升。要做的承诺也要以书面的形式先呈报给换届选举委员会,征得区委领导的同意和支持。伍文利说。

刚开始直选,区委还有些担心,不敢一下子全部放手。李德军说。选举之前,区委组织部门举办过一期选举培训班,组织参选者反复演练,还通过调动,让部分竞选者提前任代理书记、副书记,提前了解村情,研究竞选策略。

在区委组织部的大力推动下,伍文利成功当选乡党委书记,一年后,伍被调入区委组织部任副部长。而另外和她同台竞争的9个人,也都得到了不同程度的升迁。这样做是为了鼓励基层干部参与竞争,通过公推直选也可以发现人才。在李德军看来,合江乡的公推直选很成功,“组织意图与民意都照顾到了”。

来自另一个公推直选试点乡镇的观化乡党委书记杨义认为,党员的参与权、选择权要保障,但上级党委还应加强引导,通过培训,将组织的意图向党员传达,“毕竟组织部门对干部的能力比较了解,提出来可以供党员参考,最终决定权还在党员手中。”(【本站注】这也是“坚持党的领导”——不过是对民主的领导。此举恰恰实现了执政党一贯宣示的“改善党的领导”)

● 由公推直选到党代会常任制

公推直选到党代会常任制,基层民主由民主选举转向选举与监督互为呼应的新阶段。2002年8月,曾在四川遂宁设计并主持步云乡长直选的张锦明调任中共雅安市委常委、组织部长。张上任不久,直选党代表和党代会常任制试点开始在雨城区和荥经县同时推开。2002年12月,雨城区首次在全区范围内分选区直选县级党代表,冯学富和时任区委副书记的蒲忠都参加了直选。

打破身份界限、平等参与直选,被奉为雅安党代表选举的一大特色。

雨城区的82个选区,上至区委书记,下到普通党员,都必须主动到所在支部报名,接受党员的选择。而且,在推荐初步候选人、正式候选人和选举代表的过程中,均以姓氏笔画为序,由党员无记名投票推荐和选举。这一变化,让选举者和被选举者都备感压力。

“当时区委书记看我初来乍到,担心选不上,善意地提醒:要不要做些工作?我拒绝了,如果我连党代表都选不上,我以后怎么工作?”现任雨城区委书记蒲忠在接受《中国新闻周刊》采访时说。

事实上,在那一次选举中,包括粮食局局长、计生局长和供销社主任在内的3名科级干部在竞争中落选党代表。“这在以往不可能发生!”直选结果让很多党员震惊。

2006年,冯学富再次当选为雨城区党代表,同年又当选雅安市党代表。

“参加会议的‘级别’越来越高。”身为村官的冯学富笑着说,他不仅每年参加市区两级党代会,还经常与市委书记、区委书记“面对面”讨论问题。

只有当民主选举制度和民主监督制度互为呼应,民主政治才是完整的。只有当民主政治是完整的,权力才没有失控的可乘之机。雅安市委常委、组织部长刘华军说。在刘华军看来,始于2000年的“公推直选”“公推公选”等基层选举改革为直选党代表奠定了基础。2002年,十六大提出“党内民主是党的生命”,基层党内民主改革出现了前所未有的开阔操作空间。

“通过党代表直选,明确了党代会、全委会和常委会之间的授权与监督关系,使基层民主由民主选举转向选举与和监督互为呼应的新阶段。”刘华军说。

合寨:“中国自治第一村”的故事

|

【原编者按】中国的民主化进程是关系到13亿中国人民切身利益的事。民主,意味着公民在公共事务中有着广泛的参与权、最后的决定权。随着中国经济改革的进行,民主化的潮流也在涌动。中国民主化给人印象深刻的一点是基层民主,特别是中国许多地方的村委会、居委会成员的竞争性直接选举,引起了人们的关注。 中国的村委会、居委会有政府的某些特征(比如一个区域只能有一个),但是不在政府序列之中。中国的现行《村委会组织法》《居委会组织法》将这两种机构的性质都确定为“自治组织”,村委会、居委会实际上都是中国基层的权力机关,这些草根权力机关的民主选举、民主管理的进展依然具有重要意义。 在这些基层权力机关中,村委会的民主选举开展得较早,而城镇居委会的选举是2002年中国基层民主建设的重要亮点。 (本刊记者:王维博 / 发自广西) |

正逢秋稻插秧时节,村委会主任韦向生遇到了两件大事。一件事是上面给他派了4名大学生“助理”,另一件事是他从乡里听说,他和他的那些前任村官,将有望享受养老保险,不用自己花钱。

韦向生是广西宜州市屏南乡合寨村村委会主任。8月初,他把消息告诉果作村(原果作屯,由于当年以果作屯为单位成立了第一个村委会,此后一直延用“村”)首任村主任韦焕能,自从2005年“退”下来,韦焕能一直希望能将每月78元补贴换成正式的养老金。

29年前,合寨村诞生了中国第一个“村民委员会”,与包产到户、乡镇企业一起,被誉为中国农民的三大历史性创造。

老主任韦焕能很高兴,但韦向生却隐隐觉得,缺少经济支持的合寨村委会,正越来越面临行政化的尴尬。

● “争水”催生联防队

水库争水事件,催生了分田到户后的第一个组织——乡村联防队。

南宁乘车北行4个半小时,抵达壮族歌仙刘三姐的故乡宜州,从宜州再乘车沿崎岖小路行一个多小时,便抵达位于两座山峰中间的合寨村。这里三县交界,上世纪70年代末,当时还叫合寨大队的合寨村,是属于宜州的一个壮族村寨。

秋播季节,村民们顶着烈日,三三两两弯着腰在田里插秧。由于上游几百米远有一个水库,这里的大部分农田都可以种上两季稻。

也正是这个建于人民公社时期、恩泽十几个村庄的水库,催生了“第一村委会”的前身——治安联防队。

现任合寨村村委会主任韦向生说,分田到户以后,由于村民们乱砍滥伐,水库蓄水量开始下降。上下游的村庄经常为水争执,甚至引发械斗。一些上游缺水的村民,多次扒开口子,引水灌田,把处在下游、不安全的村民气得直跳脚。

1979年10月份的一个晚上,原三岔大队(合寨村的前身)3队长韦文林找来大村、新村、肯塄、乾浪四个小队队长及15名队“干部”开会,商议如何维护水库和村庄治安。

“听说城里人成立了治安联防队,昼夜巡逻,我们也可以搞一个。”

“人多势众,四个村组成治安联防,哪个村子再遇到抢水,大家就一起动手。”

当过小学教师的蒙顶堂提议,“如果本地人勾结外地人来偷盗或者赌博的,要禁止。”

“对,听说其他地方还有拐卖妇女的,我们要防止。”

“马牛糟蹋庄稼要找主家问罪。”

这次会后,十几个人成立了一支义务联防队,由韦建仁当主任,蒙国祥、韦文金、张现行、蒙国芬为副主任。还起草了一份治安《民约》,将禁赌、防盗、打拐等6条治安规定写了进去。

首份治安《民约》,火药味浓厚。长期研究村民自治的宜州市民政局基层政权股股长蓝建恒说,第4条“本片内凡有偷牛盗马者,一铲九族”, 第5条“本片凡有拐、赌、淫、偷不法行为,一律抓来批斗,严重者报案依法处理”。

“这很情绪化,实际不可能做到,在当时只能贴出来吓吓那些‘不法分子’”。

10天后,在新村球场的晒谷坪上,四村治安联防大队正式成立。

四个村129户,每家来一个户主,约120多人,韦向生说,每人自备5块钱和1斤米,自带板凳和碗筷,由韦文金当场宣读治安《民约》,各户代表逐条讨论,足足讨论两个多钟头最后由各户派代表盖手印。会后,兴奋的村民从下午2点一直喝到晚上亮灯。

成立治安联防队的第4天夜里,有消息传来,上游村庄来了一帮人,扛着大锤和钢钎,带了雷管和炸药,声称要在水库边炸一个出水口。韦建仁赶紧吹响牛角号,集合四个村治安联防队员,拿起鸟铳、锄头,严阵以待。

“人不犯我,我不犯人!上门械斗,自备棺材!”十几个联防队员守在路口,大声喊叫。

声音传出很远。对方很快撤了,一夜相安无事。

“护水行动”打响了头炮,让联防队员铆足了劲。11月4日晚,巡逻的联防队员看到远处山路上有人牵着一头牛。三更半夜,牵牛干什么?队员赶紧报告韦建仁。牛角号响起来,几条山路同时亮起了电筒火把,偷牛人弃牛而逃。

两次行动令联防队名声大震,“合寨村有12个自然屯,一个屯成立一个夜间巡逻队,几个屯又成立一个治安联防队。”韦向生说,联防队日夜巡逻,盘查生人。大家还约定,每天半夜三四点,安排人到村子里转。

(未完,接下页)

〖前一页〗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 〖后一页〗

【相关史料链接】

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||