| 您现在的位置:教育·文史哲>重读历史>【历史回眸】中国民主建设60年:梦想照进现实 (中国新闻周刊》稿)(P.4.) | | 您好!今天是: | |

|

|

|

“现在的世界潮流,民主是主流,反民主的反动只是一股逆流……” ——毛泽东(1945年) |

|

|

| 徐唯辛与他的肖像作品:王容芬 |

|

|

|

|

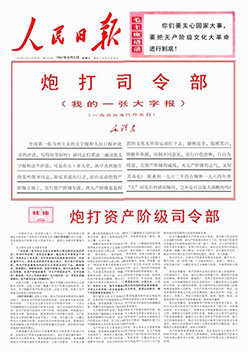

1966年8月18日,毛泽东鼓励给他献上“红卫兵”袖章的中学生红卫兵宋彬彬“要武嘛!”——“圣旨到——”北京出现文革抓人、打死人的高峰,全国真的全面“要武”——武斗一发而不可收拾 |

|

| ·历史回眸· |

|

|

| 作者:《中国新闻周刊》记者 来源:《中国新闻周刊》本站编辑转发 (本页浏览:人次) |

| (点击这里:承前页) |

|

【本站按】2016年,“民主”已列入“社会主义核心价值观”,但现在不知怎么回事,有时对它似乎避之不及,是本站感觉有误差?2009年,新中国建国60年之际,《中国新闻周刊》发表了这篇文章,比较系统地回顾了60年来“民主”作为“梦想”而“照进现实”的历程,文章相对客观。我们可将其视为1949-2009的一部简明当代中国“民主史”。以史为鉴,可知兴衰。 文中所述一些事件、民主建设探索的案例,如今看来似乎已是“昨日星辰”,但它在暗夜中依然闪耀着点点星光,甚至能让我们感受到温度,这些有益的探索虽如刚出土的嫩芽,但其价值不会泯灭,它将继续照耀着我们,警醒着当代及后人——“民主”,向来都是在曲折、艰难和风风雨雨中生长的,但任何力量也无法将其彻底扼杀。逆潮流而动的只能是“反动派”。1949年以后毛泽东在民主建设方面虽然越来越乏善可陈,但早在1945年他还是说过:“现在的世界潮流,民主是主流,反民主的反动只是一股逆流……” 回顾昨天,是为了更好地把握今天和未来。历史的经验值得注意,值得总结,值得反思。 如今好像只做“中国梦”而不大提“民主梦”了,故此文尤显其历史价值。 |

| 可点击以下纲目,选择浏览 | |

|

▲ 海选“逼出”党内民主(P.4) |

▲ 反对票见证民主进程(P.4) |

反对票见证民主进程

|

【原编者按】选举表决,投反对票或弃权票,是投票人的民主权利,“反对”也是一种民主精神。随着社会的发展,“一致通过”的形式越来越遭到质疑,反对票逐渐走入人们视野。1982年,五届全国人大五次会议上第一次出现3张弃权票;1988年,人大代表黄顺兴投下全国人民代表大会有史以来的第一张反对票;如今已出现500多张反对票和100多张弃权票。反对票的出现和增多,从一个方面体现了国家民主政治建设前进的步伐。 (本刊记者/韩永) |

1988年3月28日,中午时分,七届全国人大一次会议进入上午的“收官战”——选举专门委员会的主任委员。很多记者纷纷离场——按照以往的经验,这种选举大多出不了新闻。《中国青年报》摄影记者贺延光坐在主席台附近的地板上,毛衣斜搭在身上,发烧让他看上去有点懒洋洋。

突然,一个声音通过麦克风的传递响彻全场:“我反对!”

“我反对”——贺延光马上跳起来,把毛衣甩在地上,抱着会前刚刚借来的16厘米广角照相机冲了过去,没有撤离的记者迅速围拢过来。贺延光赶紧支起镜头,摁下快门,留下了一张被广泛转载的照片:一位老者西装笔挺,梳着背头,嘴张得很大,在过道上的麦克风面前慷慨陈词。

这是全国人大第一次在过道上为代表准备麦克风。贺延光刚进会场时,看到这些每隔一二十米竖立一个的麦克风,还纳闷它们是做什么用的。

这位代表反对所指,是教科文卫一位主任委员的人选。他说:“我不认识这位候选人,但从简历上看,他已八十有九。这么大岁数的人,不应该再辛劳他了。应该让他好好保重身体。难道就没有年轻人为国家做事?”

贺延光把镜头对准了主席台。镜头里的邓小平身体微微前倾,正认真地听这位代表的发言。此前,一位女代表给在主席台上吸烟的邓小平递条子,提醒他不要当众吸烟。邓小平看后,就把烟灭了。有一种说法是,从此以后,在类似的公共场合,再没有看到过邓小平抽烟。

发言持续了1分多钟。发言结束后,全场掌声雷动。贺延光赶紧找人打听,才知道这位老者是来自台湾代表团的黄顺兴。

这是黄顺兴来大陆的第四个年头。这位台湾七八十年代“党外活动”的要角,曾在台湾戒严时期,在国民党的后院台东县奇迹般地竞选县长成功,以后又做过台湾省的“立法委员”。由于言辞激烈地批评国民党,在收获“黄大炮”美誉的同时,在台湾已几无立锥之地。用黄顺兴的朋友吴国祯的话说,“如果他当时不离开台湾,可能就被毙了。”

在意见表达的程序过后,现场进入表决阶段。在大会主席说出“反对的请举手”时,会场上零零落落地举起了一些手。当时与黄顺兴相隔不远的台湾团另一代表吴国祯后来告诉《中国新闻周刊》记者,台湾团除了黄顺兴外,还有两个人投了反对票,吴国祯是其中之一,另外一个人是后来首倡送台熊猫的刘彩品。

后来的一份统计显示,这次选举有11人投了反对票,另有61人投了弃权票。“有些人肯定受到了黄老发言的影响,”吴国祯说。这些反对票,并没有改变这次选举的结果。在第二天登出的选举结果名单上,89岁的周谷城仍然当选为教科文卫委员会的主任委员。

有人说,黄顺兴的那句“我反对”,是中华人民共和国成立后全国人大代表公开表达反对意见的第一声。

吴国祯并不认为1988年投反对票有什么了不起,“没有什么伟大的理由,就是觉得那个候选人年龄太大了。”自1977年从台湾经美国回到大陆后,吴国祯连任了四届全国人大代表,1997年转任全国政协常委,现在是台盟中央副主席。

● 神奇的表决器

2001年2月14日,沈阳市第十二届人大四次会议现场,沈阳中院的报告进入表决程序。冯有为有些犹豫。虽然从1986年当选区人大代表开始,他已在不同的场合投过很多次反对票。

犹豫再三,冯有为依然选择了投反对票。让他没有想到的是,与以往堂吉诃德似的努力不同,这一次,中院的报告没有通过。在总共474名人大代表中,只有218人对这一报告投了赞成票,没有超过半数。

各种分析将矛头对准法院的腐败,其中一个注脚是会上发生的戏剧性一幕:2月9日开幕当天,上午还稳坐主席台的沈阳市中级法院原院长贾永祥,下午突然被中纪委专案组叫去核实问题。两天后,大会主席团向代表们正式宣布贾永祥已提出辞呈。另外,还有两名副院长也涉嫌腐败。

但不久前在沈阳市人大表决席上安装的一个小小的表决器被有意无意地忽略了。这个机器的优势在于,代表投票只需轻触按钮即可悄然完成,不用再像过去一样在众目睽睽下将手高高举起。

“将手高高举起,需要的不只是勇气,”广州市一位人大代表曾这样描述自己投票时的矛盾心态:投教育系统的反对票,总怕上学的孩子因此受到影响;投卫生系统的反对票,总怕在医院工作的老婆因此受到影响;投法院的反对票,又担心做律师的自己会被“穿小鞋”。“并且还不止这些,你投了个反对票,好像你就与全世界为敌了。”

沈阳市第十二届人大四次会议,还有另外一个引人关注的表决结果:沈阳市检察院的工作报告,也仅得270张赞成票,在474名人大代表中只是微弱多数。

事后有一则评论写道:表决器的启用,改变了人大代表之前欲说又不敢言的历史。

在表决器首次在全国人大启用的1990年,有些代表对投反对票是否会永远记录在案心怀疑虑。总设计师林达亮郑重表态:“我可以负责地向全国11亿人民保证:谁也不能从这套系统里查出谁投的是什么票。”湖北省某县人大代表李达告诉《中国新闻周刊》记者,从那时起,各级人大代表就盼着哪一天也能装上这种“神奇的机器”。

但这一新技术的普及速度并不如人意。2001年,扬州市人大代表梁志宏向市人大建议使用投票表决器,市人大在回信中婉拒了这一建议,理由是“一次性投入资金数额较大,同时表决器要求准确度高,技术支撑难度大,根据市人大的目前状况尚有困难。”当时,江苏省各级人大尚未采用此项技术,扬州人大也不愿一马当先。

当时有人担心,把控能力有限的地方人大是否能应付随之而来的反对票高峰。在沈阳人大否决了沈阳中院的报告后,李达所在的县人大曾经表示,说安装表决器的条件尚未成熟。

根据《中国新闻周刊》了解到的情况,直到现在,没有安装表决器的县级甚至市级人大仍然大量存在。

● 谁在投反对票

广州市著名律师、前人大代表朱永平认为,表决器的启用可以呈现出一部分潜在的反对票,但要形成一个合理的反对票生态,还得考虑人大代表的构成问题。

教育学者应学俊曾对几个省份最近几届的全国人大代表的构成做过一个统计,其中华东某省“官员(或准官员)”代表竟然高达90%。(【本站注】这里所引用的,正是本站的相关研究,这一研究论文曾被广泛转载。可点击前面文字浏览该文,有更详细分析。)

朱永平说,官员代表的数量与反对票的多少之间的逻辑联系是,对于人代会上通过的很多议案和人事任免,官员代表可能是直接或间接的“利益相关者”,因而天然地倾向于投赞成票。所以应该把官员代表控制在一个合适的比例,否则很容易引起所表决事项是代表“官意”还是民意的质疑。

吴国祯提醒记者注意另外一个问题。他说,那些来自基层的人大代表,由于受见识的制约,加之受乡间习气的影响,其实投反对票的顾虑更多。

一位追踪过多位人大代表的选举观察者王国国说,首先要解决代表的广泛性问题,然后再解决代表“为谁说话”的问题。他说,由于我国的选举制度尚不能在代表和选民之间建立一种由法律严格约束的联系,因而代表在大会上的表达基本上是个人的表达。“怎么表达对我有利,我就怎么表达。”

要扭转这种态势,王国国认为,一个有效的渠道是严格执行现有的代表罢免的制度。但在此之前,还有两个铺垫要做,一是要提高人大代表的吸引力。“大家对这一身份的重视程度,决定了代表对投票的态度。”二是从选举着手,激发出公民的权利意识。“所有这一切,归根结底还是选举的问题。” “当代表更多地为选民说话的时候,选民利益的多样性就会把反对票带入到一个合理的状态。”朱永平说:“这时候,表决器甚至不那么重要了。”

此前,长江大学政法学院教授李建新曾对国内呼吁取消举手表决的建议表示反对,说在投票制度完善的美国,至今仍然保留着这一传统的投票方式,并且其投票的结果还要向选民公示。很多人大代表对此表示赞同,认为表决器其实只是一块“遮羞布”,在技术上暂时遮挡一下,“当代表的顾虑真正消除了,这块‘遮羞布’就可以拿开了。”

雨城:海选“逼”出党内民主

|

【原编者按】中共中央党校副校长李君如将中共党内民主分为三个阶段: 1949年至1956年,中共坚持了民主集中制,同时也在不断地完善通过民众和民主党派对执政党进行有力监督的有关尝试;1957年至1978年,自“庐山会议”始,中共党内民主遭到个别高层人士的轻视,自此以后,阶级斗争扩大化,这个时期的党内民主被严重地破坏和践踏;1978年至今,随着改革开放的深入,党内民主制度也在不断健全发展,民主的制度化和法律化、中央纪律检查委员会恢复行使职权、领导干部终身制取消等等,都是三十年来党内民主与监督的重要举措。 特别是中共十六大以来,形成了“以党内民主带动人民民主”的新理念,相应的重大举措已经出台,如制定条例保障党员知情权、表达权、参与权和监督权,实行基层支部直选制度并逐步扩大差额选举制度,减少副书记职数,加强对一把手的民主监督…… 由公推村支书,到直选乡党委书记,再到区党代表常任制。四川雨城的民主试验,勾勒出基层党内民主的现实与路径。 (本刊记者/王维博) |

冯学富参加的会议“级别”越来越高。2009年7月3日,作为基层党代表,他被邀请参加四川省雅安市干部推荐大会,投票推荐3名“厅级”干部。参加会议的有100多人,几十名“党代表”以外,其余均是正处级以上官员。厅级名额有一个,副厅有两个,按规定每个职级可以投两至三人。冯学富说,他的票和区委书记的票具有同等“分量”。

2002年,雨城区开始尝试党代表直选,魏家村支部书记冯学富被选为区级党代表,不仅多次参加区、市两级干部推荐大会,还每年参加两次区党代会。2000年,冯学富所在的村便开展了村支书的公推直选。

在雅安,雨城被称作党内民主的试验田。从公推村支书,到直选乡党委书记,再到区党代表常任制,党内民主改革路径渐次显露。(【本站2016.12.注】现在呢?)

● 操场上的直选

2006年4月8日一早,雨城区合江乡魏家村党支书冯学富赶到了合江中学的操场上,当天,全乡将首次公推直选乡党委书记。正是采春茶的季节,操场上有些燥热,临时搭起的主席台上拉着横幅。9点钟,伍文利等十几个候选人开始轮流演讲。

“合江要大力发展茶叶,要搞一个茶叶交易市场,掌握市场主动权。”伍文利承诺,要用一年的时间发动全乡村民成立一个交易市场。

有党员提问:什么时候能实现?钱从哪里来?伍文利一一答疑。

冯学富站在台下,手里捏着两张选票,一张乡人大代表的选票,一张是乡镇党委书记候选人的推荐票,“每一个竞选者有一页宣传纸,照片和竞选演讲稿都印在上面。”冯学富说。演讲过后,300多名党员开始在两排用课桌搭起的“秘密划票间”投票,课桌两边钉着木板,后面挂一个小帘子,每个竞选人的照片就贴在帘子上。

至少给了村民一个了解的机会,冯学富说,往常乡党委书记都换了几任了,有的村民还不知道。他最后填了伍文利的名字,原因是伍“为人平和,竞选承诺也讲得实在”。

双河村原村支书王国良也投了伍文利一票,71岁的老人有些激动,“茶叶市场的事以前也提过,但没人拍板。”

最后票选结果出来,伍文利得票第一,当选为合江乡首位“直选”党委书记。

直选之前的一个月,合江乡还进行了两轮“公推”:由全乡村民对报名参加的乡党委书记候选人投推荐票,将得票相对集中的前8位候选人上报区委组织部,通过审核后,由区全委会票决出2位候选人,最后交由合江乡全乡党员大会最后选出一位党委书记。

作为雅安市乡党委书记公推直选试点,区委组织部为这场选举做了“精心准备”。雨城区党代表联络办公室主任李德军说。选举之前,区委组织部举办过一期选举培训班,除竞选人外,还召集了部分党员和村民代表参加。“主要告诉他们如何竞选,村民如何‘公推’,党员如何投票等。”(【本站注】只要真心实意推进民主,提高选民素质,学习民主理念和实务,不是问题。)

正式选举前,合江乡还专门召集全乡的党员召开了一次动员大会。冯学富也参加了动员大会,“当天下大雨,大家都披着雨衣,300多个党员坐在坝坝里,人人都戴一个草帽。”

直选的最大变化是党员直接表决“书记”,冯学富说,书记说了不算,下次就通不过了。 这样的公推直选此前已有试点。据四川省委组织部资料,2004年,包括雅安在内的10个市州30个县(市、区)开始试点乡镇党委书记“公推直选”,直接选举出45名乡镇党委书记。2001年底,四川省委还曾在全省三分之一以上的乡镇推行过一次“公推公选”,公选乡镇领导干部5447名,其中乡镇党委书记787名。

鲜为人知的是,1998年,四川省青神县南城乡就进行了一次党委书记直选,从零星试点到更大范围的推行,四川经历了6年多时间。

(未完,接下页)

〖前一页〗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 〖后一页〗

【相关史料链接】

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||