| 您现在的位置:教育·文史哲>重读历史>【历史回眸】中国民主建设60年:梦想照进现实 (中国新闻周刊》稿)(P.6) | | 您好!今天是: | |

|

|

|

“现在的世界潮流,民主是主流,反民主的反动只是一股逆流……” ——毛泽东(1945年) |

|

|

| 徐唯辛与他的肖像作品:王容芬 |

|

|

|

|

1966年8月18日,毛泽东鼓励给他献上“红卫兵”袖章的中学生红卫兵宋彬彬“要武嘛!”——“圣旨到——”北京出现文革抓人、打死人的高峰,全国真的全面“要武”——武斗一发而不可收拾 |

|

| ·历史回眸· |

|

|

| 作者:《中国新闻周刊》记者 来源:《中国新闻周刊》本站编辑转发 (本页浏览:人次) |

| (点击这里:承前页) |

|

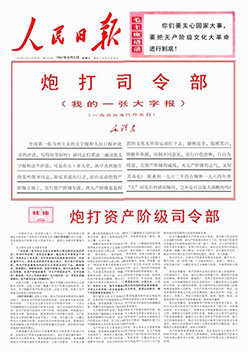

【本站按】2016年,“民主”已列入“社会主义核心价值观”,但现在不知怎么回事,有时对它似乎避之不及,是本站感觉有误差?2009年,新中国建国60年之际,《中国新闻周刊》发表了这篇文章,比较系统地回顾了60年来“民主”作为“梦想”而“照进现实”的历程,文章相对客观。我们可将其视为1949-2009的一部简明当代中国“民主史”。以史为鉴,可知兴衰。 文中所述一些事件、民主建设探索的案例,如今看来似乎已是“昨日星辰”,但它在暗夜中依然闪耀着点点星光,甚至能让我们感受到温度,这些有益的探索虽如刚出土的嫩芽,但其价值不会泯灭,它将继续照耀着我们,警醒着当代及后人——“民主”,向来都是在曲折、艰难和风风雨雨中生长的,但任何力量也无法将其彻底扼杀。逆潮流而动的只能是“反动派”。1949年以后毛泽东在民主建设方面虽然越来越乏善可陈,但早在1945年他还是说过:“现在的世界潮流,民主是主流,反民主的反动只是一股逆流……” 回顾昨天,是为了更好地把握今天和未来。历史的经验值得注意,值得总结,值得反思。 如今好像只做“中国梦”而不大提“民主梦”了,故此文尤显其历史价值。 |

| 可点击以下纲目,选择浏览 | |

|

▲ "中国自治第一村"的故事(续) |

|

● “第一村”之争 (续上页“‘中国自治第一村’的故事”)

五人合抱的大樟树下,蒙光新、蒙有顺等20多位壮族农民,组织村民选举产生了中国第一个村民委员会。

“前几个月大家积极性很高,但联防队既没人管理也没有报酬。久而久之,队员们开始推托了。”韦向生回忆说。

1980年实行土地承包后,生产队名存实亡,村内乱砍滥伐,赌博闹事,偷鸡摸狗的事情渐多,“村前有条河,外村的人总是到河边对洗衣服的妇女唱下流歌,破坏家庭团结,影响很不好。”

时任三岔大队书记的蒙宝亮找到果地屯的蒙光新,“屯子那么大,光靠联防队不行,得有个正式的组织才好管事。”“这个组织可以管治安的事情,也可以管其他事。比如修路、吃水、集体林场分红,还有一些家庭纠纷也需要有人调解。”蒙宝亮说。

叫什么名儿呢?当过小学教师的蒙光新说,过去队有队委会,校有校委会,机关有工委会,“我们成立一个社员委员会吧。”“生产队都没有了,还叫‘社员’干什么?”有人质疑。

“就叫村民委员会!”蒙光新说。

1980年1月8日中午,果地屯在村口的球场上举行了村委会成立大会,“全屯800多人, 500多人到会。”韦向生回忆说。

蒙光新在会上宣布了14条村民公约:一是禁止乱砍伐,二是严禁赌博,三是严禁乱放牛羊,四是禁止唱痞子山歌。村民们一致举手同意,签字盖章。

当天夜里,全屯老小在球场聚餐。饭前,每个户主领到一张白纸,无记名投票,推选村民委员会成员。按照得票顺序,蒙光新被推选为果地屯村委会主任,另选出一个副主任和三个委员,分别管账目会计和出纳等。“被选出来的‘干部’没有报酬,纯粹是为村里人服务。”韦向生说。

当地的《宜州市志》亦记载了此次会议:1980年1月8日,果地屯建立村民委员会,为中国村民自治第一村。

此后,三岔大队的12个屯纷纷效仿,建起了村委会。韦向生说,隔壁的果作屯,还偶然地搞了一次“差额选举”。

1980年2月5日,在屯口一棵五人合抱的大樟树下,85位村民代表开会选举了村委会。

“果作屯有6个生产队,开始计划每个队选1人加入村委会。”韦向生说,代表们选出6个人,却发现村委会只需要1个主任、2个副主任,1个出纳和1个会计,共5个人。于是,只好再次从6人中选出5个干部。

一次巧合,促成了一次差额选举。这次会上,果作生产队原队长韦焕能被选为首任村主任,细心的他,将盖有村民印章和红手印的“村规民约”保存了下来。

不曾想,这张信笺就成了中国首个村委会建立的佐证。

1999年底,韦焕能作为“新中国第一位村委会主任”被邀请参加中央电视台的春节联欢晚会。从北京回来,韦焕能多了三套新衣服、一双新皮鞋和一台新彩电。他成了大家羡慕的对象,同时也引起果地和果作村民之间的摩擦——“第一村”的名义之争。

原本定的人是蒙光新,但他当时恰好不在,最后成行的是韦焕能。蓝建恒说。果地村民认为,最早的村委会明明是他们成立的,果作则反驳他们拿不出依据。最后.蒙光新站出来说:“果作果地都属于合寨村,以后就说第一个村委会是合寨村的好了。”

这样,此事方才平息。

● 重回“村公所”?

历史开了一个不大不小的玩笑,最早成立村委会的广西,成为最早撤掉村委会的地方,进而引发全国的“撤委建所”潮。

1987年,连任两届村主任的韦焕能,被换了一个名称:村长。原来的村委会被改作村公所。

1985年11月,柳州地区的融水县在285个自然村组建村委会的同时,把33个村委会改建为村公所,行使乡镇政府赋予的行政管理职能,领导各村工作。村公所干部由乡镇政府任命,属集体性质的合同干部,基本上脱产工作,由国家发工资。紧接着,广西其他地方纷纷“撤委建所”。

曾在乡镇工作多年的蓝建恒看来,“撤委建所”,事出有因。“改革开放以后,乡镇干部任务十分繁重,组织整顿、结构调整、‘三提五统’、财税入库、土地延包、社会稳定、司法调解、教育投入、文化建设、优抚助残、计划生育……加上许多临时性、突击性任务,乡镇干部整天忙得团团转。

“上面千条线,下面一根针”。任务下来,无论合理与否,乡镇干部必须落实,而村民却不好“管”了。蓝建恒说,“村民不理那么多,他们认为不合理的就拒绝执行。”

面对巨大的压力,部分乡镇干部开始抱怨:乡镇在村民自治中失去了对乡村的控制能力,农民指挥不动,任务无法完成。

1985年,作为乡镇人民政府的派出机构——“村公所”开始在广西成立。随后云南、广东、海南等9个省市也开始推行村公所试点。“村公所的干部像风箱里的老鼠,两头受气,”韦焕能说。

上级的许多任务不合实际,比如有的山区不适合种水稻,上级却下达了粮食产量的任务,种不种?种了明摆着叫农民吃亏,激起干群矛盾。无奈之下,谎报数字,应付差使。

《村民委员会组织法》规定农村基层组织是村民委员会而不是村公所。不管村公所和村委会“两块牌子一套班子”,还是村委会改村公所,都在变相剥夺村民的自治权利。

时任广西民政厅基层政权处处长韦永华同样看到了这一问题,1994年,民政厅向自治区党委和人大提交《关于撤销村公所改设村民委员会的调查报告》,建议撤销村公所、改设村委会,减少管理层级,减轻群众负担,使村民开展村民自治。

1994年,在民政厅的建议下,广西开始撤销村公所,恢复村委会。但仍有少数地区在村委会和村公所之间徘徊。

官员内部也有不同的意见。1995年,中共柳州地区委员会向自治区党委提出《关于柳州地区暂不开展将村公所改为村民委试点工作的请示》,请求暂不撤所,文中列举了设村委会不利于加强党的领导,有碍于维护安定团结等5条理由。

民政厅很快以文件的方式向自治区党委建议,全区都应按照自治区党委的统一部署撤所改委,不能在个别地区搞特殊化。

当时有两种意见,一是主张撤委建所,二是坚持搞村委会。蓝建恒说。

坚持搞村公所的认为村委会“不听话”,一些政策规定的税收费用收不上来,方针政策贯彻落实不下去,村公所可以行政化管理,有利于政府工作。

坚持搞村委会的人认为,村公所是国民党政府时期的称呼,设村公所等于倒退60年,而且村公所只服从上头的命令,而村委会就可以按农村实际办事。

在蓝建恒看来,广西的这些争论,正是当时全国范围内关于要不要村委会、乡镇政府与村委会是“领导”还是“指导”关系等一系列问题的激烈辩论的缩影。

1996年3月,在广西民政厅多次督促下,柳州地区撤掉村公所。当年底,广西共建立和恢复村委会14800多个,长达9年的村公所历史在广西结束。其他各省也陆续将村公所改为办事处,或直接撤销,恢复了村委会。

村民自治兜了一大圈,又回到了村委会基层民主的道路。

(【本站注】但目前,村民自治基本流于形式,究其原因,大体是村长及村委会的选举并不能完全反映村民真实意愿,常有执政党基层组织的操控乃至掌控,并不真正推行名副其实的村民自治,还是“组织意图和民意”之间的矛盾,已有广东乌坎为代表的等等事件发生…… 点击这里:看视频《乌坎观察》)![]()

● “行政化”困境?

没有集体经济的支持,村委会运作困难,单纯依靠政府财政,则面临“行政化”的困境。数十年过去,“民主自治第一村”的村委会运转并不顺利。

韦向生告诉《中国新闻周刊》,从最早产生村委会开始,合寨村定的就是三年一换届。但是因为种种原因,经常是不能按期举行。

2002年6月,38岁的韦向生当选为合寨村村主任,同时兼任村支书。虽然支书主任“一肩挑”,至今已连任三届,但韦向生时常感慨,他的权力甚至比过去一个生产队队长权力还小。

1976年,初中毕业的韦向生开始帮生产队“记工分”。“生产小队一般都有队长、副队长、辅导员、记分员和一名指导员。在韦向生的眼中,当队长不仅全家光荣,开会可以记工分,一年下来,还有“照顾工分”,将来子女读书可以优先推荐……

分田到户之后,集体经济基本上没有,村委会的全部资产就是这栋两层办公楼和楼前的院子,韦向生说,全村一年有25000元收入,其中包括集体林场承包费、乡镇鼓励种甘蔗的奖金和部分土地承包费。

“土地承包费主要给村民小组长发补贴,每人每月30元,数额都是村民代表讨论决定的。”韦向生说,他手上可调动的资金不到2万元。

为了维持村委会的运转,从1999年起,村官的补贴全部由市财政统一发,每月90元。2002涨到每月130元,去年市里再次发文,村支书、村主任“一肩挑”的每月380元,不是“一肩挑”的每月330元。据蓝建恒介绍,去年全市210个村、社区,“一肩挑”的已达到180多个。

拿着公家的钱,韦向生的事务多了起来,“每天要应付各种各样的会议、学习,年底还接受乡里的目标管理考核。”韦向生无奈地说,村委会越来越像一个部门,村集体没有钱,修路、改水、建文化中心、民房改造这些都要向上级伸手要,韦向生每天的主要工作就是向乡里跑项目,要资金。

另一个现实是,由于人多地少,越来越多的人外出打工,有时想要召集村民开会商议事情,“有时围村子转好几圈也找不出几个年轻人”。

显然,村委会职能行政化已成为合寨的新困扰,村民的自治还需要更多的动力。

(【本站注】稍稍头脑清楚的,一看便知问题的症结何在。)

(未完,接下页)

〖前一页〗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 〖后一页〗

【相关史料链接】

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||