| 您的位置:教育·文史哲>重读历史>沉重的1957-1965>戴晴:储安平与“党天下”(历史纪实 / P.3.) | | 您好!今天是: | |

|

|

|

||||||||||||||||||

| 近 期 评 论 |

点击:更多评论

| · “反右运动”纪录与反思 · |

|

| 作者:戴晴 资料来源:百度文库/亦凡公益图书馆(shuku.net) 2003年编辑转发/ (本页浏览:人次) |

| (点击这里:承上页) |

| 点击标题浏览: |

1、帽 子 |

2、社会主义阵营 |

3、个人英雄主义 |

4、勉 强 |

5、谋 |

6、命 |

四

储安平没有再回上海,他是在北京迎接解放的。那时,各党派和各界人士都很活跃,民盟总部(工作委员会)3月5日就迁到北平了,比中共中央还早20 天。不少学术性团体已纷纷转变为党派性社团,大家都准备响应共产党的号召,参加盼望已久的政治协商会议。

储安平没有再回上海,他是在北京迎接解放的。那时,各党派和各界人士都很活跃,民盟总部(工作委员会)3月5日就迁到北平了,比中共中央还早20 天。不少学术性团体已纷纷转变为党派性社团,大家都准备响应共产党的号召,参加盼望已久的政治协商会议。

储安平在这前后生平第一遭加入了党派,而且不入则已,一入就入了两个:九三学社与中国民主同盟。两边都有他尊敬的、甚至堪称往来颇为密切的老朋友,九三那边是许德珩许老;民盟是费孝通——今天也已是费老了。储安平当时虽然这样向袁翰青解释:“两边都请,不好意思,两边都参加吧。”私下里实在是很有点小小的得意的。

看来那时民盟已不以他在《中国的政局》一文中对他们的唐突为意,不过后来储安平也很少参加这边的活动。有一种说法认为这是由于民盟人才济济,储安平在这里很难脱颖而出——不像九三,那里大多是一门心思作学问的夫子。1959年戴了帽子之后,这两个党派倒都未将他除名。这一举措,造成今日仅余5 名不予改正者全部为民盟盟员这一现实。

储安平搬出藏身的府学胡同,住进了当时专门招待高级民主人士的北京饭店。不久,周恩来亲莅该旅舍一一看望从全国各地汇聚而来的新老朋友。储安平不是没有经过大场面的人,此时却深为感动。他后来对袁翰青说:“真想不到,周先生亲自到我房里,而且谈得很高兴。”

整整一批就算不能称为高贵——总可称为自由的心灵,就这样一下子被俘获了。

可以有两种解释:一是周的无与伦比的个人魅力;再一个就是,他们太高兴啦:在经过了长达一个世纪的分裂、动乱、屈辱和牺牲之后,一个和平、独立、统一、光明的局面终于盼来了!而且其中还包含着自己的努力乃至功劳①!这巨大的快乐,冲淡了这批民主人士心中的戒备、芥蒂,或许还包括他们独有的理想与判断力。满心欢喜的储安平这时显然忘了他对于“中共搞经济恐怕不行”的担忧,也不再顾虑他断言过的“自由的有无”。新政协就要开会啦!民主联合政府就要组建啦!新中国就要成立啦!

① 这一想法,或许可以与一位战争年代出生入死,最后提着枪进城的老共产党员干部(他可能不怎么识字,身上却有七八处枪伤)的说法相对照——对于民主人士,他的评断是:“他们的功劳如一根毫毛,把他们拨去也如一根毫毛!”

政协新闻界的代表共有14 名,胡乔木打头,储安平名列其中。

其实在这之前,他就已经结识了“乔木同志”。乔木对储安平的评价及任用意向,无论在1950年代还是1980年代,都高于储的那批非共产党文化人老友——虽然据称他们已相识多年、共同受到英美教育,甚至都具有自由主义色彩。这些人当然也有赏识他和愿意用他的时候,但当需要揭他、贬他、踩他,乃至在30年之后还不肯公开回忆他的时候,是很拉得下脸来的。恰如1953 年,当梁漱溟与毛泽东在会上发生争执时,喊叫着不许梁再讲的,并不是共产党员,而是民主党派的朋友。

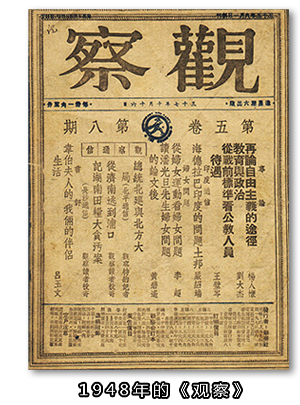

当时《观察》被封已有10个月。胡乔木、胡绳等在此期间曾就复刊事请示周恩来。周的意见十分明确:“有那么多读者,当然复刊!”这一连串的举措,储安平想来是知道的。因为在7月间平沪两地交通恢复之后,他曾有信给林元,极为高兴地告诉他:“经中央批准,《观察》要复刊了!”读者此时可以看出,他已不再坚持完全民办、不受党派制约的原则,正在从思路到语言一步步适应新的社会风习。

到了1949年11月,也就是第一次政协会议闭幕、中央人民政府刚刚选出这一重大时刻,《观察》在被(国民党)查禁11个月之后正式复刊。

与原刊相比,封面上朴拙的“观察”二字未变——储安平竟然没有想到请毛主席、周总理,哪怕九三的许老、民盟的沈老题个辞;首页的撰稿人身分介绍未变,刊标也还在,只是没有了周遭的英文 THE OBSERVER 与 INDEPENDENTNON PARTY,虽然表明了不屑沾洋的气概,从形式美角度看,却秃秃的没了样子。加花饰的首页刊也还在,不过去掉了“储安平主编”几个字,虽然依旧由他主编。

最为有趣的是,复刊上来第一篇就是《我们的自我批评、工作任务和编辑方针》。这可不像储氏风格,不知这位新接受任命的主编当时是正吃了一点批评还是有什么人劝他顶好取这种姿态开场。他让步了,费边社信徒历来讲究妥协(COMPROMISE),这又很像他的风格。至于标题的措辞,虽然储安平一生对文辞美抱着敬而远之的态度,但这种简直能把读者吓退的用语,也只有在这一时刻才用得出。另一个不能不提醒读者注意的变化是,这类天经地义应由主笔写的文章,署名却是“本刊同人”。这里看不出储安平对他三年前提出的“民主、自由、进步、理性”四项基本原则有什么修正,在这复刊词里,他的自责是不大着边际的——这或许正反映了他此时认识上的不着边际:

我们的内心是空洞的、徬徨的,我们有理想,但这个理想是抽象的、笼统的、没有具体内容的;我们有热情,但这股热情是虚浮的、飘荡的、没有一定寄托的。 我们一片赤心地爱着我们的祖国,热情地希望我们国家变好,但由于没有得到正确教育,我们在思想感情上就不可避免地停留在资产阶级民族主义阶段。因为不了解中共的政策和情况,并没有靠拢共产党…… |

这篇文章是否出自储安平之手,有些地方很值得怀疑。比如文中有“蒋介石这个法西斯大流氓”、“舔美帝的屁股”种种用语,似不像储氏之所为。如果真是他写的,也只能用诸如“入乡随俗”、“上什么山唱什么歌”等等俚语来开脱了。而对于这种陋习,如果连储安平一类的人都不加以抵制而混迹其间,致使18 年后优美精致的汉语弄到只剩下“火烧”、“油炸”、“踏上千万只脚”,也就不足为奇了。

但下面的一段话,给人的感觉是,不但出自他的手笔,还出自他的内心:

我们还愿在此进一步告诉所有国内国外的人们: 今天的中国人民,是全心全意地拥护中共和毛主席的,这种拥护完全是自发的,出于真情的。在过去,我们的国家,在国际社会中,受尽了帝国主义的侵略、欺侮、污辱,但是今天,我们这四亿七千九百万中国人在中共和毛主席的领导下终于站起来了。 在国内,由于长时期的反动封建统治,我们的国家无论在政治、经济、文化各方面,都已经腐败溃烂到了极点,到处是恶势力,到处是不合理。若干爱国之士,左思右索,东撞西摸,总找不到国家的出路,总找不到国家的生机。但是现在,由于人民民主革命的伟大胜利,一切旧的、腐烂的、黑暗的,都将全部加以拔除,使新的、健康的、光明的,洒遍在中国的大地之上。这真像是一次奇迹,但却是活生生的事实。 |

接下来的是我们在文章首页上引的那段话:

毛主席及许多中共领袖先生的阔大深厚、人民解放军的严明坚强、中共同志的刻苦耐劳,使中国人民倾心折服、一致景从。帝国主义还想在中国觅求什么“民主个人主义者”,一方面暴露了他们侵略中国的野心未死,一方面也说明他们没有真正了解今日中国的实际情形。 |

考察储安平的一生,除非万不得已,他是不大会作违心的捧场之语的。从上文可以看出的是,他,以及相当一批类似的先生们,在换上中山装的同时,差不多也换了一个头脑,一副心肠。有趣的比照是,中山装并不是中共的创造,蒋总裁和党团系的人都着中山装。储安平们为什么不在彼时而到此时才换装呢?

不管怎么说,这确实是储安平与中共合作得最好的一段时间。

从那时起到8年后的“向党猖狂进攻”,再到17 年后的“自绝于党和人民”,景况已大不同。是他变了对方未变,还是对方变了他未变——这两个相反的命题都可以翻作当代政治用语:前者是“阶级敌人贼心不死,将矛头指向我们一贯正确的党”;后者是“在不断深化的革命形势下,顽固分子拒绝改造”。可见在储安平的下半生所处的这个风云变幻的伟大时代,对人的估评多么具有服务于形势的随意性。

在这篇复刊词里,储安平特别强调了工作方式的改变:

我们将充分建立集体主义的工作态度。各种编辑工作将在集体讨论的方式下进行,对于文章的内容彼此能有交换意见的机会,使编辑工作不致流入自流。 |

取这样的工作方式,真是难为他了。储安平一贯的作风是大权独揽,刊物事无巨细,一概一抓到底。据林元回忆,“直到搬到四川北路(那是《观察》的鼎盛期,发行量已到25,000 份,外加一套《观察丛书》)编辑还只他一个人,我是惟一的助手。”储安平亲自定题、阅稿、复信、改定,直到终校。说起来令人难以置信,连每周五清晨将版送往机场(周六全国同时见报),也是他亲自去。林元还记得他们二人深夜从印刷厂出来,到附近的西餐馆吃宵夜的情景:每人一客西餐,外加一只煎蛋——连只是一只而不是两只这种事,也由储安平亲自定。

很难想象复刊后的“集体主义”工作方式是出于他自己的选择——因为思想产品本无“集体”可言,这点安平知道得比谁都清楚。有什么主编就有什么刊物,主编的思想、趣味乃至习性,就是他那本刊物的思想、趣味、习性,本不言自明。强调集体,实际上是抹掉主编的主体性的一种堂皇的托辞,但若厚道一点,也不妨看作风气使然。不过话说回来,刊物办到今天,上面那番话也“可以休矣”!因为今日有幸与读者见面的任何铅字印刷品,全可铁定地认为是集体作品。虽然党曾一再教导“文责自负”,且几乎每个作者交稿时都把这一条绝望地强调再强调,稿子最终总难免被“集体”一番。比如诸位现在正读着的这篇文章,就必定是经过了一个又一个在位置上的人“彼此交换意见”之后“集体”决定的结果。

复刊之后,果然面目一新。

首先作者队伍变了。试比较原《观察》第10期(1946.11.2)与复刊后的第10期(1950.3.6)的作者:

首先作者队伍变了。试比较原《观察》第10期(1946.11.2)与复刊后的第10期(1950.3.6)的作者:

原《观察》:

戴世光 清华大学教授

陈友松 北京大学教授

韩培德 武汉大学教授

萧公权 前燕京大学教授

戴文赛 燕京大学教授

陈瘦竹 国立戏专理论 编剧组主任

复刊后:

吴景超 清华大学教授

翟宁武 南开大学研究生

陈治文 南开大学

许 诚 (不详)

费孝通 清华大学教授

郢 瑞、白磬 (不详)

田 欣 南开大学学生

肖玉之 东北银行工作人员

李有文 大学讲师

陈醒民 华大政治所所员

昔开枬 同济大学学生

再看文章内容:复刊后的《观察》频频刊出诸如《向党干部的学习高潮看齐》、《山西忻县专区干部学校教导工作的初步经验》、《劳动先锋马星祥谈50年大生产》、《挖出我的思想根源》等文章。党内理论家胡绳开始给《观察》供稿。他的文章既有老《观察》的风采又具新《观察》的精神:《孙中山从美国走到苏联》。郭沫若的诗作也第一次出现在《观察》杂志上——《我向你高呼万岁》:

|

斯大林元帅,你是全人类的解放者, 今天是你的70寿辰,我向你高呼万岁! …… 原子弹的威力在你面前只是儿戏, 细菌战的威胁在你面前只是梦呓, 你的光暖使南北两冰洋化为暖流, 你的润泽使撒哈拉沙漠化为沃土, 不朽的马克思和你同在,你和马克思一样永远不朽了! 不朽的恩格斯和你同在,你和恩格斯一样永远不朽了! 不朽的列宁和你同在,你和列宁一样永远地不朽了! |

一部分老撰稿人依然活跃在复刊后的版面上,当然文章已不同以往。

吴大琨教授提出,《怎样把我们的经济学提高到毛泽东阶段》。在吴先生写这篇文章的时候,应该说,初级社、高级社、人民公社、大跃进以及后来的调整等等都还没有发生,作者本人当然一时无法对“经济学的毛泽东阶段”作一界定。从行文看,他所指的似乎是中国的经济学者应该达到的政治思想高度和实际上的不足:我们中国的马列主义政治经济学者在过去乃至在今天是不是已经完全了解了并掌握了毛泽东思想并把我们学习的水平提高到这个阶段呢?能够肯定地对这问题作“是”的回答的朋友们,应当是更少的。

这一论断,从文章上看,不是建立在对毛泽东经济学(如果有的话)的研究上,而是建立在对毛泽东本人政治素质的判断上。当然,这一判断,用今天的观点看,是过于天真烂漫了:

毛泽东主席是坚决反对一切脱离中国的现实革命条件,用主观主义、教条主义、或者狭隘经验主义的方法来从事经济研究工作的——这也就是为什么我们全国的马列主义的政治经济学研究者必须努力地把我们的学习水平提高到毛泽东阶段的理由。 |

费孝通教授圆熟的风格在复刊后的《观察》上又有了长足的发展。在《知识分子与政治学习》一文中,他是这样论述知识分子必须进行思想改造的:“封建社会中的知识分子脱离生产”,“资本主义社会中知识分子结合在生产中”。但,“在意识上他们倾向于个人主义,他们赖以生产的本领是知识,是脑力劳动,有类于小生产的手艺工人”。由于这种“白领阶级”“缺乏集体主义”,虽然“基本上是被雇佣者,既然不易有集体力量来保障他们的职业,就只有顺从和谄媚雇主来免除失业的威胁”,虽属劳动阶级,但往往“出卖了阶级利益而向雇主投降,在实际政治运动中,反而站在剥削阶级的阵营里”。并且由于“受了个人主义的毒”,而“观念上不能彻底,不能有远见”……

可悲的是,这不是惟一的一篇,《什么叫搞通了思想》、《不改造就落后》、《从往上爬到大家互助》、《进步的包袱》……作为原《观察》最早的和最经常的撰稿人,费教授显然还在勉力支持他的老友主持的刊物。卖力尽管卖力,但立世立言是不是有点过于疲软了?迎合的笑容是不是有点过于甜腻了?这不禁让人想起龚自珍的一句诗:文格渐卑庸福近。

漫画此时也变了风格,虽然漫画主笔依然是方成。在一幅画中,读者可注意到马、列二人及党的干部向前伸出的方向绝对一致的手指及走在闭着嘴的工人与张着嘴的干部前后的那巨人的脚印。从画上看,这穿皮鞋的人是从后边超到前边去了,且个头极大,谁呢?不会是导师幽灵吧?幽灵连影子都没有,怎么会有脚印?

旧日《观察》的风采也不是一点都没有,如在第 8 期上推出的一则“献刊购债”,就颇具储安平式的机巧:由《观察》献出200个“3月订户”,“把收到的刊费去购买公债,读者先生一方面帮助本社多购,一方面自己又订阅了刊物,公私两利”。这一计划后来兑现了七八成,可见《观察》那时还是有一定的号召力的,但这已明显属于小打小闹了。

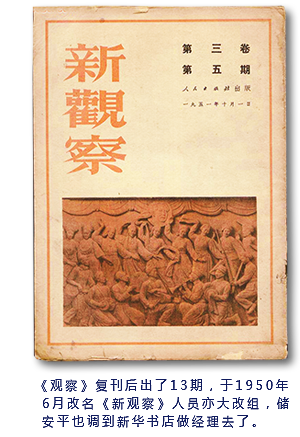

复刊后办了13期,不得不收刊了,当然用的不是这个字眼。登在最后一期上的,是一篇短短的“改组声明”(1950年5月16日):

《观察》社同人为使自己的工作对于读者和人民有更多的、更有系统的贡献,决定将本刊加以彻底的改组。《观察》出版至本期止,即告结束。 此后本社同人将加入新组织的《新观察》半月刊工作。《新观察》半月刊是一种综合性的国内时事刊物,由新华书店出版。其内容如下…… |

这一行动35 年后用《新观察》“自述”的口气说起来,已另是一番风采,在这自述中,储安平与原《观察》已不见一点痕迹:

1950年7月,我诞生了。一位历史学家和几位有经验的编辑,为我塑造了最初的形象……我生在一个变革的时代,我本身也在不停的变革之中。仅仅半年时间,历史学家走了,来了一位新闻记者;不久,新闻记者又走了。这时候,一位女记者和一位女画家又将我的形象改造了一番,我成为一本时事、政治、通讯报告和文学、艺术、生活的综合半月刊——“恬淡清新、图文并茂,上下古今、无所不谈”…… (最后引号内的话出自胡乔木) |

文中所提到的历史学家是黎澍,用他自己的话说:1950 年以后,我就开始成为党中央宣传机关的工作人员,到1960年调出为止,我所作的工作只有一件,就是宣传毛泽东思想。

1950年5月1日创刊的《新观察》当然属于黎澍的这一工作期之内。据林元回忆,当时政府待《观察》的老职工颇厚,全部按干部待遇,具体工作安排在新闻、出版系统,北京上海随便选。林元选择北上加入《新观察》。他清楚记得,黎澍曾通过储安平频频催他尽快成行。想来这时两位主编可能正在共同努力筹备新刊。

1950年5月1日创刊的《新观察》当然属于黎澍的这一工作期之内。据林元回忆,当时政府待《观察》的老职工颇厚,全部按干部待遇,具体工作安排在新闻、出版系统,北京上海随便选。林元选择北上加入《新观察》。他清楚记得,黎澍曾通过储安平频频催他尽快成行。想来这时两位主编可能正在共同努力筹备新刊。

但《新观察》的办刊方针与工作方式,恐怕既不是储安平、也不是黎澍所能定的。待林元到了北京,已经是黎澍要通过他一次次请储安平到社里来的局面了。储来得很勉强,到后来则根本不露面了。从他的爱刊如命外加上刚愎自用,到此时闭起眼睛、硬起心肠不再作任何他想,不知要咽下多大的痛苦。这时已到1950 年底。他显然是带着与这位编过《文萃》的中共地下党员的深深隔膜离开的。他不知道。而且他永远不会知道黎澍的见解了——

“将近半百年历史的《申报》办下去有什么不好?非要改成《解放日报》;《观察》也非要换个名字收编,气量之狭小,无以复加。” |

储安平随后即被任命为新华书店总店副总经理。他当时或许有重打鼓另开张再干它一番事业的心愿,因为不少人都记得他曾经提过的各色各样的建议。他甚至亲自蹲在总店的门市,打算过问书籍上架等事宜——这都是后来人们怀着对他的怜悯而当作笑话谈起的,可见当时就不曾被认真看待。他的努力像是碰在一块巨大的软泥墙上,全部吸收进去而无任何反响。1952年,他被改任为中央出版总署发行局副局长,在这一任上,他未见有什么特别的作为。

34年后,一位他当年不曾觐面的部属,湖南岳麓书店总编辑钟叔河再版了他的《英国采风录》(距初版已有40年)。钟叔河怀着一丝难于察党的伤感写道:“谨以新刊本书作为对这位抗战期间在湖南从事过教育工作和新闻工作,在50年代又担任过新中国出版局长的前辈知识分子的纪念。愿他安息。”

34年后,一位他当年不曾觐面的部属,湖南岳麓书店总编辑钟叔河再版了他的《英国采风录》(距初版已有40年)。钟叔河怀着一丝难于察党的伤感写道:“谨以新刊本书作为对这位抗战期间在湖南从事过教育工作和新闻工作,在50年代又担任过新中国出版局长的前辈知识分子的纪念。愿他安息。”

据说为出这本书,钟叔河还特地征求也曾在英国当记者,并且跟储安平还很可以谈谈的老友萧乾的意见。萧对此很不以为然,他认为储把英国说得那么好,根本不符合实际情况,再版无疑将再一次误导青年。听了这番意见,钟叔河还是决定出。不幸的是这本前发行局长的书只印到3000册(聊可告慰的是今天中国的好书大多是这种命运),连他的前妻、他的子女和学生们都没有见到,足见几十年了,中国的发行工作依旧令人莫名其妙。

到了1953年,“上边”曾对前边讲过的收编行为有了一点反省,有意成立“新观察社”,由储安平任社长,戈扬任总编辑。不料这一方案立即遭到具体工作人员的反对,其中以与他共事最久的林元最为激烈。他们是不是出于政治考虑,不愿呆在非党人士的“麾下”?要么就是储安平那种自己不要命连带别人也一同不要命的干法让人受不了?再就是他的不知怀柔,用今天的术语说是不懂“感情投资”着实伤了一批人的心。

其实储安平并不是没有感情,只是没有悟到这也可以当作“本”来赚取利润而已。作过《观察》南京通讯员的冯覃燕至今记得1949年他结婚时,突然接到一封北平来信的情景——那是正在流亡的储先生写来的,真不知道他从哪里得来的消息。他抱歉说“无法来参加婚礼了,只好简单地写封信祝贺。”1950年代初,也就是储安平在发行局长任上的时候,冯罩燕到北京求职,“储先生到车站接我,那时每位局长配备一部三轮车,车夫兼勤务员。接到之后,储先生让我坐车先回他家,自己说了一声‘还有事’,就步行走了。”

1954年,他开始以全国人大代表、《新观察》特派记者身分赴新疆采访。此行看来并非出于乔木单独的决定,而是与安平本人充分商议的结果。读过《观察》的人都知道,储安平对新疆和新疆问题有着特殊的兴趣。他曾在伊犁骚乱前后长篇连载一位不知名的投稿者的长篇目击报道,又不顾别人的反对,出版《观察》新疆专号。他一定渴望亲眼看看新疆,特别当这片广袤与剽悍的土地和平解放之后。

他去了,精神十足——储安平在有事可做的时候总是精神十足。《新观察》总编辑戈扬清楚记得那天在寒冷的清晨送他上飞机的情景。为这次采访,专门给他配了一部车和一名助手,储安平对此相当满意。他的报道一篇篇发回来,在《新观察》、也在《人民日报》和《中国青年报》上连载,接着还出了单行本。然而,除了“乔木同志感到很满意”之外,这批费时费力不小的通讯几乎没有任何反响。人们当时就没太注意,到今天差不多已经忘干净了。这情形不知储安平本人有没有感到。他只是一味忙着,把孩子们丢下无人照料。

就在这一片匆忙之中,1956年来到了。

和1976年一样,1956年也是中国人不能忘记的一年。就在这一年,私有制在中国被消灭;至今还使人捉摸不透的“百花齐放、百家争鸣”提出来了。

(未完,点击这里:接下页)

|

|

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

站长 | ||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||