| 您现在的位置:首页>重读历史>沉重的1957-1965>李若建:理性与良知:“大跃进”时期的县级官员 | | 您好!今天是: | |

|

| 【社科课题研究报告】 |

理性与良知:“大跃进”时期的县级官员 |

| 作者:中山大学社会学与人类学学院/李若建 |

| 作者:李若建 来源:开放时代/腾讯网/三农直通车 等 本站编辑转载 (本文浏览:人次) |

|

【本站按】让证据确凿的史实说话,用推理严密的逻辑论证,李若建教授本文是范例之一。 “人民公社”“大跃进”运动出了问题,造成数千万百姓饿死或冤杀,毛对此自然不可能不予重视并有所反应。但他的反应是责怪他人没有注重调查研究,归咎于下面干部的“浮夸风”盛行,而对“人民公社”“大跃进”的决策和政策以及对自己几年来一直“反反冒进”,鼓吹“一天等于二十年”则鲜有自责或轻描淡写言之,更谈不上根本的反思和纠正;并继而判断“全国有三分之二的政权不在真正的马克思主义者手中”,挥舞“阶级斗争大棒,以“左”“纠左”;在随之而来的“社教”运动中要“重点整走资本主义道路的当权派”,坚持他纯而又纯的乌托邦式“社会主义”。 李若建教授的研究,充分揭示了“浮夸风、共产风”等“五风”究竟为何盛行。这是一项经得起推敲和历史检验的研究。(文中突出显示为本站所加)。 |

【导 读】当时赫赫有名的河北省徐水县县委书记与副书记之间的一段对话,很是耐人寻味:

点击这里展开——

副书记:“你说一亩几万斤,能达到吗?” 正书记:“是达不到。” 副书记:“那你为什么还这么喊?” 正书记:“这么喊能喊出大家干劲来,我们不能泻气,不喊几万斤,连 600 斤也搞不到。” 副书记:“你得实事求是呀。” 正书记:“那不行,那就泄气了,要紧跟形势……” 县官不会直接教基层干部造假。基层干部见“不说大话下不了台,不编谎言出不了屋”,只好保证完成亩产万斤,才能够脱身。这位基层干部最后只好往试验田里埋花生。事后,在全国青年建设社会主义积极分子大会上,周恩来总理接见一位参加造假的青年干部时说:“给你在海淀区选一块地方,搞花生丰产试验,要什么条件给什么条件,如果亩产能达到万斤,你就进中国科学院,不要再回去了。”这个青年被留下以后,造假是不行了,整天一筹莫展,乃至愁得掉了泪。大约一个多月,中央一位领导同志看出他的难言之苦,向周总理汇报后,就让他回去了。 (点击这里:收起/Close) |

【原内容提要】“大跃进”时期的县级官员在整个国家的行政结构中处于一个“夹层”位置,一方面其命运取决于上级的好恶;另一方面,对下级和民众而言,其权力基本不受到制约,因此他们从理性的角度发出,只能对上惟命是从;但是他们中的一些人,对民众所遭到的痛苦,表现出良知的一面(本站注:而这些人,要么被打成“右倾机会主义分子”被“拔白旗”,要么在“夹缝”中两头受气,更有甚者则以自戕表示最无奈的抗争)。有一部分县级官员为上级的错误和自己的过失承受了惩处。造成这一切最根本的原因还是行政体制使然;在一定程度上说,县级官员也是行政体制问题的牺牲品。

【关键词】大跃进 县级官员 行政体制

点击这里展开英文(English)——

Abstract: In the so-called Big Leap Forward period, officials at the township level were sandwiched between higher authorities who held sway over their fate and the subordinates and the mass over whom they had uncontrolled power. As rational beings, they knew they had to be yes-men to their superiors. However, some of them were well aware of people’s sufferings with a stricken conscience. Some ended up being punished for the errors committed by their superiors as well as themselves. In the final analysis, it is the administrative system which is to blame, and the township officials were but sacrifices for such a system. Keywords: The Big Leap Forward, Township Officials, Administrative System (点击这里:收起/Close) |

|

“文化大革命”前夕的 1966 年2月7日《人民日报》的长篇报道《县委书记的榜样——焦裕禄》和社论《向毛泽东同志的好学生——焦裕禄学习》,树立了一位模范县委书记。实际上焦裕禄在兰考的工作时间并不长,到去世为止,不足一年半。焦裕禄 1963 年1月任兰考县委第二书记(相当于今天的副书记),实际上是主持工作的书记。1964 年1月到 1964 年5 月任书记[1]。

“文化大革命”前夕的 1966 年2月7日《人民日报》的长篇报道《县委书记的榜样——焦裕禄》和社论《向毛泽东同志的好学生——焦裕禄学习》,树立了一位模范县委书记。实际上焦裕禄在兰考的工作时间并不长,到去世为止,不足一年半。焦裕禄 1963 年1月任兰考县委第二书记(相当于今天的副书记),实际上是主持工作的书记。1964 年1月到 1964 年5 月任书记[1]。

如果把焦裕禄到兰考前在河南省尉氏任县委书记处书记的半年时间算上,他从离开工厂到基层当县级干部也只有两年。焦裕禄在其岗位上亲民勤政,不幸于1964 年5月14日病逝,时年42岁。值得注意的是,焦裕禄去世时并没有引起多少关注,一直到半年后,由于新华社等媒体的报道才引起轰动。1966 年2月1日,河南省人民政府批准焦裕禄为革命烈土[2]。

毫无疑问,焦裕禄是一位优秀官员,但是在那个特殊的年代,出于政治的需要,关于他的宣传多多少少有些人为的色彩,以至于有一些情节,在今天还在争论不休[3]。

焦裕禄生前大概没有想到,在中国,他死后成为一个政治符号,以至于“文革”中兰考县势不两立的两派均高举焦裕禄的旗号互相整对手。焦裕禄本人并非本文要研究的范围,本文只是从焦裕禄成为政治符号的现象出发,探讨“大跃进”和困难时期的县级官员(正副县委书记和正副县长)的行为。通过他们中相当一部分人的行为,可以明白为什么需要一个焦裕禄的形象来给他们作榜样。【本站注】其实,焦裕禄在兰考抗灾自救的重要措施并非仅仅是“治风沙盐碱”,为了刺激生产积极性,他实事求是,顶着压力推行“包产到户”,但是,这一点在报道中是绝对闭口不提的。(参见视频:【凤凰大视野】寻找焦裕禄。听当时当事人口述历史)。![]()

在中国的官吏体系中,县级官员(以下简称县官)是非常重要的一个阶层。因为他们在民众面前威风凛凛,老百姓称其为“县太爷”;又因为他们自认为为民作主,自称为百姓的父母官”。由于这一阶层的官员与民众关系比较密切,因此他们的品质对民众的命运影响极大。毛泽东对这一群体的地位也极为看重,他在1956年就指出:

“县委以上的干部有几十万,国家的命运就掌握在他们手里。如果不搞好,脱离群众,不是艰苦奋斗,那末,工人、农民、学生就有理由不赞成他们。我们一定要警惕,不要滋长官僚主义作风,不要形成一个脱离人民的贵族阶层。谁犯了官僚主义,不去解决群众的问题,骂群众,压群众,总是不改,群众就有理由把他革掉。我说革掉很好,应当革掉。”[4]

县委这一级干部,正好是掌握国家命运群体的最基层部分,毛泽东对他们寄予期望,但是至少在“大跃进”时期,他们多多少少让毛泽东失望了。

需要说明的是,当年官场的职务称呼与今天不同,今天的“书记”,当时称为“第一书记”;今天的“副书记”,当年称为“书记处书记”。为了方便起见,本文一律把“第一书记”称为书记,“书记处书记”称为副书记。

一、研究的视角

基层官员对民生冷漠,有时甚至是对百姓生命都极度冷漠,这种情况在“大跃进”时期达到登峰造极的程度。“大跃进”与接踵而至的大饥荒在人类历史上是极为罕见的闹剧和悲剧,其中,县官无疑起了重要的作用。我们要了解当年县官的作为,要明白他们的行为逻辑,了解在整个国家机器中的位置,了解他们受到的制约和他们的权力。

(一)科层化的理性

特别有必要强调一下当年县官们的几个基本特征——

根据1958年全国县领导班子的统计:47.19% 的班子成员年龄在 35 岁以下,36.60% 的班子成员年龄在 36~45 岁之间,74.22% 的班子成员在新中国成立前参加工作;班子成员中大专以上学历占3.9%、高中和中专学历占14.46%、初中及以下学历占81.64%。[5]

总结而言,“大跃进”时期的县官们年轻、资历老、教育水平不高。这种结构产生的后果是:老资历,特别是战争年代的经历,让县官们踌躇满志;年轻让他们充满向上流动的欲望,大有干一番事业的冲动;教育水平偏低让他们无知,勇于做一些荒唐的事情。

对于这样一个群体,一个好的科层体制就非常重要,体制好可以把其优势,主要是热心于事业的优势发挥出来,科层体制有问题就会把他们热衷于荒唐的冒险的劣势暴露无遗。不幸的是,当时的科层体制有问题。

匈牙利著名学者科尔奈对社会主义体制有深入研究,他指出在体制下,官员自认为了解被统治阶层的利益要求,自己处于家长的位置,其他社会阶层、团体或个人都是孩子。[6]有意思的是,中国传统社会也把官员当成“父母官”。这是否意味着在有深厚科层制传统的中国,科层制的缺陷也会发挥到极致?

科层制的优缺点并非本文所关注的,但是科层制与意识形态相结合,其产生的后果应该引起足够的关注。一位学者指出,早在1966年,鲍曼认为被科层制强化的意识形态,使个人道德责任感中性化,后来这一观点成为鲍曼名著《现代性和大屠杀》的中心思想。[7]鲍曼指出由于工具理性的精神以及将它制度化的现代官僚体系形式,才使得屠杀犹太人不仅有了可能,而且增加了它发生的可能性。[8]因为在官僚体系下,作为管理对象的人已经被非人化。[9]【本站注】比如:刘少奇在他的《论共产党员修养》中也教导党员“要做党的‘驯服工具’”等等,这在当年大力宣传,几乎尽人皆知;现在则强调“政治纪律、政治规矩”,要增强“看齐意识”,与“党中央保持高度一致”,不可“妄议”等等。

实际上在“大跃进”时期,指标管理制度的严重后果达到空前的程度,在基层官员眼中,完成指标是第一要务,而民众,仅仅是其完成任务的工具而已。在体制内,完成任务就是理性。而由于行政体制的变革,又给县级官员减轻了来自下层的约束,增加了来自上级的压力,因此增加了县官为完成上级的任务而胡作非为的空间。

(二)夹 层 官

对中国官僚制度做出开创性研究的王亚南曾敏锐地指出:新旧官僚政治的根本不同点,与其从官僚的来源去看,不如从官僚的行动、作法或组织去看。[10]中国民间有句俗话,叫做“屁股决定脑袋”,意思是官员的价值观和行为是由他们的职务(所处立场)决定的。和许多民间话语一样,这一简洁的表述比高深的学术话语更加准确地反映现实。

有必要比较当年的县官与历史上的县官在国家机器中有何不同。

自从隋唐实行科举后,一直到清末取消科举之间的一千多年间,县官的最主要来源是国家考试中的优胜者,而且是经过中央政府的官员管理部门(吏部)直接任命,直接管理。虽然县官们有省、府等上级官员,但是其最初地位的取得与上级无关,在这个问题上无需对上级感恩戴德。虽然上司对县官的晋升有影响,但是最终任免权在中央政府,这也增加了县官反抗上级的勇气。

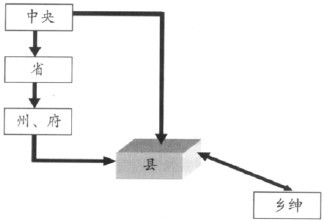

在地方上,县官是政权的最底层。费孝通指出,传统中国在县衙门和每家每户之间存在着一个地方自治单位,这个单位的领袖就是乡绅阶层。[11]乡绅往往是退休官员、宗族首领、有钱的大户人家,也就是所谓的“地头蛇”。由于县官是外来者,而且是有任期的,而乡绅则是世居的,因此县官对基层的管制多多少少要依靠乡绅的协助,因此县官与乡绅之间是互相利用、互相制约的关系。

|

| 图1:传统社会以县为中心的行政架构示意 |

虽然古代中国已经发展出一个相当完整的科层体系,并且维护了社会的长期运转,但是辛亥革命之后的民国时期,这种科层体系已经有所变化。废除科举后,县官的来源多样化,更多的是各方利益平衡的结果。中央政府已经无法直接任命县官,县官的命运直接取决于上司的好恶,自然这会让县官对上级马首是瞻。乡绅的影响趋于式微,保甲制度的推行,让县官的权力开始渗入乡村。

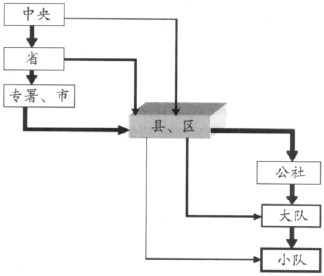

1949 年后,县官的管理和任命方式没有根本的改变,依然是上一级任命下一级。由于受到前苏联行政体制影响,上下级之间的依附关系,不仅没有减弱,反而更加严重。与此同时,随着国家对社会政治、经济、人民生活各方面的全面渗透,管理的内容迅速膨胀,对官员的需求飞速增加,体现在县官身上就是数量空前之多。一个县有县委书记和县长各1名,加上副书记和副县长若干名,名符其实成为一个领导班子。

|

| 图 2:“大跃进”与“三年困难时期”以县为中心的行政架构示意 |

说 明: (1)此示意图只是一个大概轮廓。当时省之上还有大区,不过已经没有多少实际管理功能,主要是中央直接 (2)箭头的粗细表示影响的程度,越粗表示影响力越大。 |

从架构示意图可知,县官们在组织架构中是一个夹心阶层,他们在掌控民众命运的同时,自己的命运又取决于别人,因此他们的悲欢离合也令人感叹。

对于一个县级官员来说,其上有许多层次的领导都可以影响他的命运,幸运的话还可让最高领导垂青。1958 年最风光的县官是河北省徐水县委书记张国忠。毛泽东、刘少奇、周恩来等中央领导人、专家学者及44个国家驻华使节、大专院校师生等32万人到徐水视察、参观。[12]

中共农村工作部部长陈正人带来中央的意图:要在徐水搞共产主义试点。[13]当时受到毛泽东青睐的还有山东省寿张县委书记刘传友。1958 年1月毛泽东在中央杭州工作会议上点名表扬了刘传友的养猪、积肥、深翻改土,同年8月刘传友升官为聊城地委副书记兼寿张县委书记。可能是受宠若惊的原因,刘传友在“大跃进”期间没有少折腾,也因此带来巨大的损失。然而没有人为县官们的失败分担责任“大跃进”后,张国忠于1961 年被定为“反党分子”,后作为人民内部矛盾处分,调到外县作一般干部。[14] 刘传友于1960年被撤职(1980 年山东省委决定撤销这一处分)。[15]

(未完,点击这里:接下页)

【注释】

{1} 中共兰考县委组织部、中共兰考县委党史办公室、兰考县档案局(编):《中国共产党河南省兰考县组织史资料》,郑州:河南人民出版社1990年版,第125页。

{2} 兰考县地方志编纂委员会(编):《兰考县志》,郑州:中州古籍出版社1999年版,第766页。

{3} 任彦芳:《焦裕禄身后:我与兰考的悲喜剧》,广州:广东人民出版社2009年版。

{4} 毛泽东:《在中国共产党第八届中央委员会第二次全体会议上的讲话》,载《毛泽东选集》第5卷,北京:人民出版社1977年版,第325~326页。

点击这里展开:浏览本页全部注释——

{5} 中共中央组织部、中共中央党史研究室、中央档案馆(编):《中国共产党组织史资料》附卷1,下册,北京:中共党史出版社2000年版,第1421、1423、1425页。 {6}[匈]科尔奈:《社会主义体制——共产主义的政治经济学》,张安译,北京:中央编译出版社2006年版,第52页 {7}[英]丹尼斯·史密斯:《后现代性的预言家:齐格蒙特·鲍曼传》,萧韶译,南京:江苏人民出版社2002年版,第76页。 {8}[英]鲍曼:《现代性与大屠杀》,杨渝东、史建华译,南京:译林出版社2002年版,第25页。 {9} 同上,第137页。 {10} 王亚南:《中国官僚政治研究》,北京:中国社会科学出版社1981年版,第172页。 {11} 费孝通:《中国绅士》,惠海鸣译,北京:中国社会科学出版社2005年版,第48~52页。 {12} 徐水县地方志编纂委员会(编):《徐水县志》,北京:新华出版社1998年版,第513页。 {13} 赵云山:《徐水共产主义试点概述》,载《河北党史资料(徐水共产主义试点专辑)》,石家庄:中共河北省委党史研究室1994年版,第10页。 {14} 李锐:《“大跃进”亲历记》下册,海口:南方出版社1999年版,第39页。 {15} 马龙虎:《寿张“大跃进”运动研究》,中共中央党校博士学位论文,2007年,第141页。 (点击这里:收起/Close) |

【相关链接】

3、略论一九五七年至一九五八年的全民整风运动(《中共党史研究》唐正芒、胡燕)![]()

6、林蕴晖教授主讲(视频):① 1958 年的“大跃进” ② 所谓“三年困难时期”

|

|

||

| (本站 2016.05.14 编辑转发 2021-02-23 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||