| 您现在的位置:教育·文史哲>重读历史>文革研究>【转载】范达人:文革御用写作班子“梁效”的成立与终结 | | 您好!今天是: | |

|

|

||||||

|

|

| 徐唯辛与他的肖像作品:王容芬 |

| 【转载自“腾讯网”网 2014-08-10 文章】 |

文革御用写作班子“梁效”的成立与终结 |

| 撰稿:范达人(原发《炎黄春秋》) 来源:“腾讯网”网本站编辑转载 (本页浏览:人次) |

【本站按】“梁效”是按毛泽东要求建立的一个“批林批孔”写作班子的笔名,由清华大学、北京大学一些教师组成,此笔名当为“两校”的谐音。毛泽东的联络员、北京市委书记谢静宜、清华大学党委书记迟群、副书记刘冰是“梁效”写作组的直接领导。但刘冰是受谢、迟压制的,范达人在本文末所附视频链接中介绍了这一纷争的具体情况以及毛、邓、江之间的矛盾。

|

|

|

| 约1950年代末,谢静宜与毛泽东 | 迟 群 | 时任清华党委副书记 刘冰 |

在文革的“批林批孔”运动中,“梁效”被视为党中央声音的传达者和“毛泽东思想、意图的诠释者”——当时的段子“小报抄大报,大报抄‘梁效’”,既反映了党媒的“舆论一律”,更反映了“梁效”文章的权威性。

一、工字厅会议

![]() 梁效”是北京大学、清华大学大批判组的笔名。

梁效”是北京大学、清华大学大批判组的笔名。

它的建立最早可以追溯到1973年10月。我记得,有一天,北大历史系党总支书记徐华民通知我:“明天,你到清华大学工字厅去开一个会。这个会很重要。会议内容,你不要对别人讲,回来也不需要向我汇报。”这一番话使我感到奇怪,特别是无须向他报告会议情况。因为按照常规,他作为基层党组织的书记,我作为一名普通党员,应该把参与的一切活动如实地向他汇报,而且把汇报视为党性的表现。可是,这次却如此地反常,足以显示这个会议的重要性和神秘性。

第二天,我去清华工字厅参加会议。

参加这次会议的约十二人,北大、清华各一半。北大这边,有中文系的魏建功先生,历史系的周一良先生,哲学系的汤一介先生,研究马列主义的徐琳,北大政工组干部龙协涛,他最年轻,只有二十七八岁。我当时在北大历史系算青年教师,其实也已38岁。在清华那边,到会的有王世敏、王朝文、孙中原和清华大学图书馆馆长史国衡等六个人。

人到齐后,清华大学党委书记迟群、党委副书记谢静宜走了进来,并讲了话。

迟群说,把你们清华、北大的同志找来,是为了编一份材料。前一段,我们去林彪住处发现他有尊孔的思想,我们向上(指毛主席)汇报了,上头要我们组织老、中、青三结合的班子,继续收集和整理林彪尊孔的材料。迟群特别强调此事要保密,不得向外人泄密。谢的讲话内容与迟群相仿。

文革中,毛泽东亲自抓“六厂二校”作为文革试点,其中的二校就是北大和清华。毛泽东派他的八三四一警卫部队干部,抓两校的试点工作,具体由迟群、谢静宜二人了解情况,传达指示,贯彻政策。迟群当时约40岁上下,原为八三四一部队宣传科副科长。谢静宜,女,1935年生,1953年军委机要学校毕业,1959年起任毛主席的机要员。

收集整理林彪尊孔材料一事,迟、谢指定王世敏负责。王世敏,女,40岁左右,原中国人民大学哲学教员,后转到清华大学政治理论教研室。迟、谢在毛家湾收集林彪尊孔材料时,先在清华范围内组织了一个小班子,其中有王世敏。一次江青提了几个有关历史和社会科学的问题,当时在场的王世敏反应敏捷,口齿清晰,对答如流,江青非常赏识,称她为“女状元”。

二、批林批孔材料小组 · 受到周总理、江青等中央领导接见

我们这次参加会议的人组成了北大、清华批林批孔材料小组。

会后不几日,王世敏将我们召集到北大俄文楼的一间教室内,展示他们已经找到的几条林彪尊孔材料。数日后,大家觉得现有内容太单薄,难以做文章,提出再去毛家湾(林彪住地)找一找,看看能否进一步发现一些林彪尊孔的素材。迟群、谢静宜向上面请示后,同意我们小组再去毛家湾查找。之后,我们一行十余人前往毛家湾,查找林彪尊孔的材料。

1973年10月中旬,我们第二次去林宅查找,发现了大瓷缸里林彪写的条幅“悠悠万事,唯此为大:克己复礼”。我们认为林彪尊孔的思想在此暴露无遗。其中关键的一句是“克己复礼”,要害就是“复礼”。根据杨荣国的说法,孔子的“复礼”就是恢复周礼,就是复辟西周腐朽的奴隶制,也就是复辟。因此,这句话便成为我们日后编写《林彪与孔孟之道》的中心。此外,我们还看到林彪的笔记本上记有孔子的“小不忍则乱大谋”的警句。

大约在1973年12月,我们第三次到林家大院,查找叶群书上的批语,发现有问题的,即抄录在卡片上。我主要查阅《史记》,摘抄了一些她尊儒反法的批语。最后,我们发现叶群的笔记本上记着林彪口授的“韬晦”二字。

根据在毛家湾收集到的材料,我们开始编写《林彪与孔孟之道》。

经过一个多月日夜苦战,材料编妥。它以对照格式编就,即将孔、孟和林彪的言论进行对照,然后加上标题和一段按语。具体写作方法是大家先讨论,然后一人执笔写成。

当时我年轻气盛,在前辈面前不知谦逊,往往由我概括而成。例如材料的第一个标题:“效法孔子克己复礼,妄图复辟资本主义”和按语“克己复礼是孔子复辟奴隶制的反动纲领,林彪和叶群从一九六九年十月到一九七0年一月,在不到三个月的时间内,连续写下了以上四条。这充分暴露了他们迫不及待地颠覆无产阶级专政的野心,把复辟资本主义作为万事中的大事。”

1974年1月,我们又到林彪住处核对《林彪与孔孟之道》(材料之一)所引用的原文。

材料编出后的一天,江青要谢静宜去看她的女儿李讷。谢说,我最近很忙,在整理《林彪与孔孟之道》,江青得知后,当即索取了一份。接着,王洪文、江青将此材料上呈毛泽东并附信说:“主席:我们看了北大、清华汇编的《林彪与孔孟之道》材料,觉得它对当前继续深入批林批孔会有很大帮助。各地也迫切需要这样简明扼要的材料。我们建议是否可以把这份材料转发全国各省市、各大军区、军委各总部、国务院各部,供批林批孔时参考。现把材料呈上,妥否请主席批示。”毛在信上批示:“同意转发”。

从此,开始了全国范围的批林批孔运动。

1974年1月24日,江青主持召开中央军委机关、驻京部队干部会议,由迟群、谢静宜宣讲这份材料。次日,又在首都体育馆召开中共中央直属机关、国家机关干部万人大会,周恩来总理主持,参加大会的有江青、张春桥、姚文元、陈锡联、纪登奎等党政领导人及国务院各部委主要负责人。大会还是宣讲《林彪与孔孟之道》这份材料,动员开展批林批孔运动。

在迟群、谢静宜宣讲材料之后,江青在主席台上问编写材料的班子来了没有。

我们这些汇编材料者均非机关干部,全是北大、清华的教员。因此,当时无一人在场。迟、谢立即通知北大、清华党委,要他们迅即将编写材料的人送到首都体育馆。周总理表示没有将我们请来开会是他的疏忽。小汽车立即将我们中间能够找到的人送到了体育馆会场。周总理说这个材料受到了毛主席的称赞,编得很好。大会结束后,中央领导人在休息室与编材料者一一握手,集体接见。

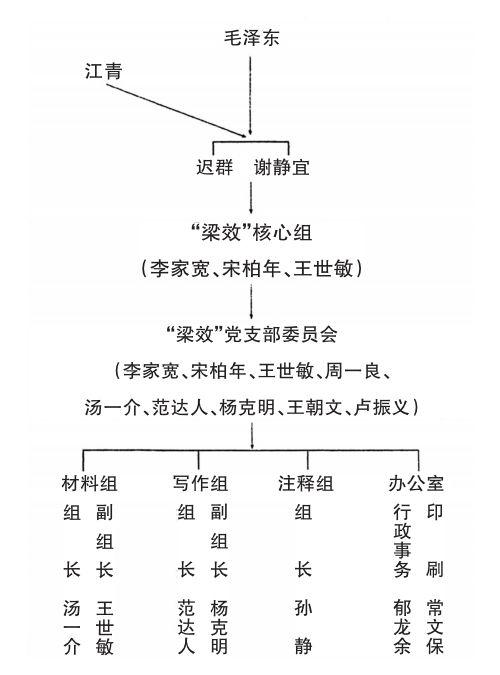

三、“梁效”的内部架构

《林彪与孔孟之道》(材料之一)发表后,我们开始写批判文章。自此,批林批孔材料小组正式改名为“北京大学、清华大学大批判组”。该组后来常用笔名“梁效”。

“梁效”有三个头头,即李家宽(原八三四一部队文书科科长,当时是北大党委常委、军宣队代表)任大批判组党支部书记;实际负责人;宋柏年(原为北大政工组宣传组副组长)、王世敏分任大批判组党支部副书记。名义上,“梁效”还有一个党支部委员会,除李、宋、王三人外,周一良、汤一介、范达人、杨克明、王朝文和卢振义均为党支部委员会委员。

清华大学电影放映员卢振义作为工人代表参加支委会,含有“掺沙子”的意思。

支委会不常开会,大批判组支部的领导工作均由李、宋、王三人负责。他们三人的直接领导是迟群、谢静宜——谢直接向毛泽东汇报工作,接受指示。

三位头头下面,又分成两个大组:材料组和写作组。

材料组组长汤一介,负责编《林彪与孔孟之道》(材料之二),供进一步深入批林批孔用。材料组当时有十余人,其成员主要是原先参加编写批林批孔材料的人,除周一良、汤一介二位先生外,还有清华大学图书馆馆长史国衡等人。

我是写作组组长,负责撰写批判文章。为了加强写作组力量,又从北大、清华增调了一批笔杆子。他们是:杨克明(哲学系教师)、叶朗(哲学系教师)、孙庆升(中文系“文军”写作组长)、胡经之(中文系教师)、朱耀庭(历史系教师)和清华大学李润海、张德等人。另外,抽调了一些刚留校的工农兵学员,如中文系的卢永麟、哲学系的穆少安和历史系的马朝军。写作组约有十五六人。

由于形势发展,后来写作组又分成几个小组。历史组由我负责,主要写史学方面的文章,如评介秦始皇、孔丘、农民起义等;哲学组由杨克明负责;《红楼梦》组由胡经之负责。

材料组后来分出一个注释组,由北大中文系古典文学、中国文学史教员孙静负责,其任务是注释诗词,供毛泽东身边的工作人员参考。注释组有时还要将诗词译成白话,以便工作人员先理解诗词含义,然后给毛泽东诵读。为了加强力量,高质量地完成任务,后来又从中文系调来林庚教授和吴同宝先生。

“梁效”后期,据说中央为了批判资产阶级法权,需要查阅马克思列宁主义理论原著,由于他们不可能去阅读全文,因此专门从北大经济系调来王俊宜,要她在《资本论》等书的重要段落下面划红线,标重点。此时,除少数人作注释和划线外,其他人全并到写作组,主要任务转向写文章。当时写作组发展到30多人,比较庞大,为便于工作,分成九个写作小组,直属李、宋、王领导。每个小组各有侧重,详见下图:

|

各写作小组:

范达人小组侧重史学 钟哲民小组侧重政治 叶朗小组侧重哲学

胡经之小组侧重《红楼梦》研究 徐琳小组侧重马列主义理论

孙庆升小组侧重文学 梁英明小组侧重政论与国际问题

汤一介小组侧重哲学史 孙静小组侧重文学史

九个写作小组长均是些“笔杆子”,大多数是教师,唯钟哲民例外,他原是北大党委宣传部副部长,政工干部,具有惊人的记忆力。

粉碎“四人帮”后,“梁效”有两个小组被称为“尖刀班”,我和钟哲民均拥有“尖刀班长”的头衔。可能由于我们两个小组出手的文章比较多些,加上“态度不好”,因而挨了更多批斗,吃了较大的苦头。

九个小组,每组三至四人。

我们这个“尖刀班”最后仅三人:陈先达、何芳川和我。

“梁效”后来还做了些与大批判无关的工作。例如,全国各地有不少人给中央写信,其中一部分群众来信就转到了“梁效”,由我们摘其要点,综合上报。这超出了“梁效”作为大批判组的职责范围。粉碎“四人帮”后,有人说“梁效”不仅是一个写作班子,也是一个秘书班子,此话不无一定的道理。

另外,江青还曾要“梁效”做过一件与大批判毫不相干的事。一次,江青到新华印刷厂,不知怎么疑神疑鬼,认为新华印刷厂有特务,有人收集她的情报,她将此事告诉了迟群、谢静宜。他们便派宋柏年两次去新华印刷厂调查。最后宋柏年否定了江青的疑惑。

“梁效”最后的成员有:

李家宽/北大党委常委 宋柏年/北大政工组宣传组副组长

王世敏(女)/清华大学哲学教员 马栩泉/清华大学电子计算机教员

王朝文/清华大学国际共运史教员 龙协涛/北京大学政工组工作人员

卢永麟/北京大学中文系教员 田余庆/北京大学历史系中国古代史教员

史国衡/清华大学图书馆馆长 叶朗/北京大学哲学系教员

卢振义/清华大学电影放映员

孙中原/清华大学政治理论教员 孙庆升/北京大学中文系中国现代文学史教员

孙静/北京大学中文系中国文学史教员 汤一介/北京大学哲学系中国哲学史教员

陈先达/北京大学马列主义哲学研究所教员 吴同宝/北京大学中文系古典文学教员

何芳川/北京大学历史系教员 李润海/清华大学国际共运史教员

陈熙中/北京大学留学生汉语教研室教员 周一良/北京大学历史系教授

郁龙余/北京大学东语系教员 张正钊/北京大学苏联东欧研究所教员

范达人/北京大学历史系教员 洪兆龙/北京大学国际政治系教员

张世英/北京大学哲学系副教授 杨克明/北京大学哲学系教员

林庚/北京大学中文系教授 杨根/清华大学化学系教员

罗祥文/北京大学法律系国际法教员 张德/清华大学教员

赵齐平/北京大学中文系教员 钟成勋/清华大学政治经济学教员

胡经之/北京大学中文系教员 钟哲民/北京大学党委宣传部原副部长

常文保/北京大学政工组工作人员 梁英明/北京大学国际政治系教员

穆少安/北京大学哲学系教员 魏建功/北京大学中文系古典文献教授、北大副校长

在上述成员中,知名度高的有魏建功、周一良、张世英、史国衡。冯友兰是“梁效”顾问。他年事已高,行动不便,“梁效”若有事,便到冯府请教,例如,《孔丘其人》写成后,就曾派人登门征求冯老的意见。

“梁效”成员均由党组织选调而来,个人无任何选择权,不像“文革”初期加入群众组织完全取决于个人的意愿。

这一组织最初名为“北京大学、清华大学大批判组”,后来用了许多笔名,如梁效、柏青、高路、景华、安杰、秦怀文、施钧、郭平、金戈、万山红、祝小章、梁小章等,其中最主要的一个笔名是“梁效”。

为什么取“梁效”这一笔名呢?记得在1974年初,我们发表了一系列批判林彪、孔孟之道的文章,大部分都用“北京大学、清华大学大批判组”的名义。当时姚文元提出能不能用笔名。他说如果报刊上经常用“北京大学、清华大学大批判组”的署名文章,有点不大好。

姚将其意见通过《红旗》编辑告诉了李家宽,李向迟、谢作了汇报。迟、谢同意用些笔名并说这样可以使人感到有很多人参加大批判,而不仅仅是两校。

于是,后来一些分量不太重的文章便用笔名。用什么笔名呢?在一次会上迟群提出了这个问题。我当时建议用“梁效”,因为一则北大、清华是两个学校,“梁效”与两校谐音,再则“梁效”两字从语音听亦不错,表示良好效果的意思。梁又是百家姓的一姓。

当时,迟群对我的建议未置可否,李家宽等人倒同意用这一笔名。后来,“梁效”竟成了我们的主要笔名,人们对“北京大学、清华大学大批判组”这一名称渐渐淡忘。国内外索性将这一组织称为“梁效”。如社会上广泛流传“小报抄大报,大报抄‘梁效’”。有人还用“写梁效式文章”的语句,讽刺他人。

“梁效”在组织纪律性方面,要求甚为严格。大批判组内编写什么材料、撰写什么文章都是保密的,在没有公开发表前,不能向外人透露,甚至也不能向组内与此事无关人员谈及。基本上是各干各的,互不通气。除非需要,才在较大的范围内讨论。

《林彪与孔孟之道》(材料之一)作为1974年中共中央第一号文件向全国下达以后,我们搬进了北大朗润园北招待所。从此,这里便成了两校大批判组的办公地点。

此楼原为专家招待所,专供国内外著名学者、教授、专家到北大讲学和学术交流时下榻,楼内装饰较为高雅。大批判组的中、青年成员均在此食宿。每人一室,写作组占用了一层楼。二楼除李家宽和宋柏年外,多数为材料组占用。三楼住着王世敏等少数女同志,偶尔迟群、谢静宜也在三楼小住。二层与其他楼层相比,戒备更为森严,因为搁置了许多材料。闲人不能随便入内,会客只能在一楼客厅。大楼门边设有传达室,昼夜有人值班,这座灰色的大楼的确笼罩着一层神秘的云雾。

中青年成员每日上、下午和晚上三段时间工作,非常紧张。唯星期六晚可以回家,星期日晚则必须返回驻地。有时为了赶写一篇文章或准备一份材料,甚至连星期日也要加班。当时我们的伙食费每人每月自交10元,公家每日补助4角钱。两者相加每月约22元。就当时的生活水平而言,我们的伙食相当不错。早餐有稀粥、豆浆、油饼、鸡蛋等,中、晚餐均为一荤、一素、一汤,夜间加班则有馄饨、包子等夜宵。逢年过节另有丰盛的会餐。

四、一 段 清 闲

在“梁效”期间,我们写了很多文章(部分重点文章的写作情况可参见《炎黄春秋》2014年第3期),一度很是风光。

1975年四届人大一次会议后,“梁效”的人感到迟群有点情绪低沉,且到“梁效”的次数明显减少。什么原因,大家均不得而知。

粉碎“四人帮”后,我们方知原来在四届人大召开前,关于组阁问题有过一场很激烈的斗争。江青、王洪文、张春桥等人曾有自己的组阁方案,江青曾提议谢静宜任人大副委员长、迟群任教育部部长。后来,他们的组阁计划落空,毛泽东批评了江青。当时,我们对内情一无所知,只感到迟群不大高兴,不那么活跃而已。

1975年3、4月间,姚文元借毛主席的话,反复强调反对“经验主义”的问题。这时候,“梁效”内部传达了江青在4月3日、4日、5日对经验主义的批判。她指出,经验主义是主要的危险、是当前的大敌,是党现在的最大危险,应该加以批判。“梁效”写文章时亦加进反经验主义的精神,例如有的小组起草批判“因循守旧”的文章时,便尽可能地把反对经验主义的观点融入其中。所谓反对经验主义,当然是把矛头直接指向那些有经验的人,指向文革前担任领导工作的“走资派”。这一点是明确的。

但过不多久,反对经验主义问题似乎不再有人提倡,仿佛上面已经“刹车”。传说毛主席对此有批示。后来,我弄清了事情的来龙去脉,原来是新华社有一份《关于报道学习无产阶级专政理论问题的请示报告》,姚文元审阅后上呈毛泽东。这份报告提出,要把反对经验主义作为无产阶级专政理论学习的一项主要内容。

毛主席看后于1975年4月23日在上述报告上批示:“提法似应提反对修正主义,包括反对经验主义和教条主义,两者都是修正主义的。不要只提一项,放过另一项。各地情况不同,都是由于马列水平不高而来的,不论何者都应教育。应以多年时间逐渐提高马列为好。我党真正懂马列的不多,有些人自以为懂了,其实不大懂,自以为是,动不动就训人,这也是不懂马列的一种表现。此问题请政治局一议。”

毛主席的批示,特别是“我党真懂马列的不多……这也是不懂马列的一种表现”那一句,显然是针对江青和当时党内的理论家张春桥和姚文元的。这样的消息对“梁效”封锁,当时,我们无人知晓。

尽管毛主席4月的重要批示未向我们传达,但是,我们仍然感到气氛的变化。

“梁效”从4月份起开始萧条,大家没有什么具体任务,有点无所事事。在这种情况下,我建议撰写一本秦始皇传记。大家赞同我的提议,并提出赴西安参观秦陵、兵马俑,进行实地考察。可是,李家宽不同意我们去西安,而要我们去工厂、农村,参加劳动,参加一点社会实践,不要整天关起门来写文章。

到工厂、农村参加劳动,接触社会,大家都很乐意。与东城区联系后,我们小组到一个做医用手套的乳胶厂劳动。劳动期间,我们应邀参加了东城区“学理论、谈心得”大会。此外,还参加了几次由东城区委为我们组织的座谈会。在这种会上,我们一般只听、记,不发表任何意见,不随便讲话,比较小心谨慎。

在乳胶厂劳动时间不长,仅三周左右便告结束,重又返回“梁效”住地北招待所。之后,便进入7、8月北京最为炎热的季节。可是,“梁效”却处于冷冷清清的状态。当时,我们有一种“断线”的感觉。因为,以往迟群、谢静宜不时地到“梁效”来,常带些上边的精神,而现在,他们很少来,几乎见不到他们的人影,我们没有上边的精神,岂不就像断线的风筝。过去我们的文章经常见诸报端,且往往是头版头条,而现在很少有人约稿,我们这些人空前地清闲。我常以游泳消遣。

有一次,在北大游泳池,碰见我们系一位同事,他得意地说:“你们现在没什么事儿了吧?不写什么文章了吧?”我觉得他的话有点不大入耳,便告诉他:“《红旗》第八期不是发表了我们一篇《评林彪的卖国哲学》吗?”他说:“那是你们以前写的稿子,你们的存货。”

此时,校园内和社会上已议论纷纷,“谣言”四起。传说毛泽东对江青有所批评。毛泽东就电影《创业》批示:“此片无大错,建议通过发行。不要求全责备,而且罪名有十条之多,太过分了,不利调整党内的文艺政策。”

过去,我总以为江青是毛主席的夫人,江青所说的就是毛的想法,现在看来并不尽然。“梁效”中大部分人在听到社会上的种种传闻后产生了许多疑惑,比较突出的是一位写作组小组长。他私下流露出对江青的怀疑,后有人向上汇报。迟群、谢静宜得知后强调:“梁效”内,不能有人怀疑江青,否则就要立即调离。但是,后来不知何故,此人并未离开,仍留在“梁效”。

上述萧条状态持续了相当一段日子。在此期间,我们就学学理论,读读马列,倒也自在。

五、评《水浒》

1975年春,“梁效”来了位中年女性。她与我们一起用餐,但不与人接触、交谈,偶尔只与谢静宜说上几句话。此人是谁呢?她就是北大中文系古典文学教研室的卢荻。她是1931年生于东北辽阳,解放前曾在北大中文系攻读,后到解放区;1954年起执教于中国人民大学;文革后,转到北大中文系。

当时,毛主席已年迈体衰,行动不便,走路需人搀扶,昔日畅游长江的风采已成历史。眼疾更使他备受困扰。他备有两副眼镜,一副只有左腿,另一副只有右腿,供其侧卧时使用。这样看书,时间一长,十分疲倦,对一位耄耋之年的病人尤甚。因此,需要一位熟悉古典文学的人为他侍读。经过筛选,最后选中了卢荻。

卢荻先到“梁效”呆了一段日子,由谢静宜向她介绍毛主席的有关情况并交待注意事项。1975年5月26日,卢荻进入中南海,开始在毛泽东身边工作。

据卢荻回忆,1975年8月13日,她就如何评价《水浒》问题,请教毛主席。

她之所以就此发问,是因为1974年《北京日报》约北大中文系写一篇评论《水浒》的文章时,希望点出《水浒》只反贪官、不反皇帝这一实质。当时,学术界对此反应不一,分歧很大。毛主席说那两句话是他在一次政治局扩大会上讲的。接着,他谈了对《水浒》的看法:

“《水浒》这部书,好就好在投降。做反面教材,使人民都知道投降派。《水浒》只反贪官,不反皇帝,摒晁盖于一百零八人之外。宋江投降,搞修正主义,把晁的聚义厅改为忠义堂,让人招安了。

“宋江同高俅的斗争,是地主阶级内部这一派反对那一派的斗争。宋江投降了,就去打方腊。这支农民起义队伍的领袖不好,投降。李逵、吴用、阮小二、阮小五、阮小七是好的,不愿意投降。

“鲁迅评《水浒》评得好,他说:‘一部《水浒》说得很分明:因为不反天子,所以大军一到,便受招安,替国家打别的强盗——不替天行道的强盗去了。终于是奴才。’(《三闲集·流氓的变迁》)

“金圣叹把《水浒》砍掉了廿多回。砍掉了,不真实。鲁迅非常不满意金圣叹,专写了一篇评论金圣叹的文章《谈金圣叹》(《南腔北调集》)。”

“《水浒》百回本、百二十回本和七十一回本,三种都要出,把鲁迅的评语印在前面。”

上述评论,姚文元当日获悉。他立即致函毛泽东,内称主席所提的评论《水浒》这个问题很重要,对于中国共产党人、中国无产阶级、贫下中农和一切革命群众,在现在和将来,在本世纪和下世纪,坚持马克思主义,反对修正主义,把毛主席的革命路线坚持下去,都有重大的、深刻的意义。应该充分发挥这部反面教材的作用。他建议将毛泽东的这些谈话和他的信,印发政治局在京同志,增发出版局、《人民日报》、《红旗》、《光明日报》以及北京大批判组谢静宜同志和上海市委写作组,组织评论《水浒》的文章。

毛泽东收到姚文元的信后,当天批示同意。

江青于8月下旬,召集会议。她说:“主席对《水浒》的批示有现实意义。评论《水浒》的要害是架空晁盖,现在政治局有些人要架空主席。”9月17日,江青在大寨对一百多人讲话时又说:“评《水浒》就是有所指的。宋江架空晁盖。现在有没有人架空主席呀?我看是有的。”

江青要求在大寨召开的“全国农业学大寨”印发她的讲话,播放她的讲话录音。谢静宜将此情况向毛主席作了汇报。毛泽东斥责江青的讲话是“放屁,文不对题”,并嘱咐“稿子不要发,录音不要放,讲话不要印”。当时,上述情况未向我们透露。

在此期间,《红旗》第9期发表了《重视对〈水浒〉的评论》。9月4日,《人民日报》发表社论,题为《开展对〈水浒〉的评论》。社论称:评论《水浒》“是我国政治思想战线上的又一次重大斗争,是贯彻执行毛主席关于学习理论、反修防修重要指示的组成部分。”

邓小平当时作了反击。9、10月间,他在部分省委书记会上反驳道:“评论《水浒》是怎么一回事?主席把七十一回读了三个月,读了以后,主席发表了这一通言论。有人借这做文章,想搞阴谋。”

我认为毛主席与卢荻关于《水浒》的谈话可能属于文学领域之事,但他圈批姚文元拟在全国范围内评论《水浒》的建议就具有现实政治意义,具有针对性,其矛头指向当时在中央主持工作的邓小平。

在毛泽东同意印发姚文元的信后,沉寂了一段时日的“梁效”重又活跃起来。

“梁效”写了不少评论《水浒》的文章。我们小组撰写并发表了两篇文章。一篇题为《投降主义的赞歌——评〈水浒〉对农民起义的歪曲》,另一题为《林彪与〈水浒〉》。

在撰写上述文章期间,“梁效”又从北大中文系调来几位对《水浒》比较有研究的人。我记得其中有吴同宝先生,他有时参与文章的起草,有时参加文章的讨论,向我们提些中肯意见。他用吴小如的笔名写过不少文章,是文学史方面的一位专家。我在北大读书时,曾听过他作的题为“怎样欣赏京剧”的讲座。他边讲边放梅兰芳、程砚秋等人的唱片,讲得有声有色。粉碎“四人帮”后,他与我们一起接受审查,其实他到“梁效”的时间很短,且又主要做注释工作。

毛主席关于《水浒》的评论传达后不久,“梁效”成员均赴大寨参观去了。

这次活动是应大家的一再要求安排的。在半山腰处,我们见到了郭凤莲。她梳着两条辫子,穿一双布底鞋,挑着一副箩筐,准备去田间干活。郭与我们一一握手后简单寒暄了几句。我们兴致正浓时,迟群、谢静宜给李家宽打来了电话,通知“梁效”班子立即返回,说有任务。我们只得怏怏地打道回府。 (未完,接下页)

下页内容:

六、想离开“梁效”; 七、“梁效”的终结;

八、从严发落

【相关链接】

|

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||