| 您现在的位置:教育·文史哲>重读历史>文革研究>王容芬印象——文革初始第一位公然以死反对文革的女大学生 (P.4.) | | 您好!今天是: | |

|

|

||||||

|

| 徐唯辛与他的肖像作品:王容芬 |

|

|

|

|

1966年8月18日,毛泽东鼓励给他献上“红卫兵”袖章的中学生红卫兵宋彬彬“要武嘛!”——“圣旨到——”北京出现文革抓人、打死人的高峰,全国真的全面“要武”——武斗一发而不可收拾 |

|

| ·历史将永远铭记· |

王容芬印象——文革初始第一位公然以死反对文革的女大学生 |

| 编辑综述:应学俊 信息源:互联网(详细文献见左侧链接) 本站编辑转发 (本页浏览:人次) |

| (点击这里:承上页) |

● 经历如此九死一生炼狱般的磨难,王容芬还是王容芬!

阅读了这些资料、文献,笔者似乎已经能勾画出清晰的王容芬了——然而,“王容芬印象”决不是到此为止的,因为只有了解了王容芬获得“改正、无罪释放”以后的所做、所想、所说,我们才能完成对“王容芬印象”的完整建构……

阅读了这些资料、文献,笔者似乎已经能勾画出清晰的王容芬了——然而,“王容芬印象”决不是到此为止的,因为只有了解了王容芬获得“改正、无罪释放”以后的所做、所想、所说,我们才能完成对“王容芬印象”的完整建构……

以下仍摘选自戴晴、洛恪的《女政治犯王容芬》,应当依然是王蓉芬的讲述——

我终于无罪释放(1979年3月)。妈妈把我接回北京。自由了,也没有什么特别的感觉。我那年已经三十三岁,只想找点书看,想把这十年来想过的东西清理清理。

拒绝经济接济;不要上户口。但我总得吃饭。我不愿接受补助、接济,法院发给我生活费,外国语学院给我助学金,全都拒绝了。我找了个地方教德文,1小时2.5元。为上户口的事,又和派出所吵了一架。不是他不给我上,而是我拒绝上,因为他在“何处迁来”一栏填了“释放”两个字。我的气一下子就上来了。我说:“什么叫释放?我是平反,你知道不知道?”他说:“你这不明明写着无罪释放?怎么不是释放?”我说:“那‘无罪’呢,你怎么不填?”他说:“管你有罪无罪!”我不要户口了,后来法院出面劝我,才又上的。

无单位敢要我。当时,外国语学院不接受我。我已经33岁,还是他们的学生么?哥哥在法院的朋友出面帮我联系工作,就联系他们主管的单位、工厂,那些地方无论多么缺搞德文的,一看档案都不要我。直到中国社会科学院成立社会学所,我报了名,交上去的就是上着手铐的时候学《资本论》的心得,凑成一篇挺象样的经济学论文。

13年牢狱 德文并没丢。你问我德文怎么样了?虽然十三年没摸一本德文书,但在外校、外院养成一种习惯,也就是陈老总说过的“外语环境”——除了刷牙、睡觉,嘴就不许停,无论出操上课,甚至看球赛、逛商店,嘴上老得咕噜着,说梦话、记日记全用德文,整天咕噜,象个疯子,这叫童子功。

刚进监狱,那基督徒和乡下老太太都不爱讲话,我也没办法。忽然一天,远处流氓打架,听得清清楚楚。我特别兴奋,赶快练口语,把他们对骂的话全都翻出来了。看守训话我就边听边在肚子里翻。有了报纸以后,一边看一边翻,整版一字不拉。十三年没断过,连铐背铐的时候,都用德文想事儿。

…… ……

毋庸讳言,有很多人经过反右运动的整肃,经过文革的磨难,已经精疲力竭,原来的“棱角”已经被磨得差不多了。粉碎“四人帮”,许多冤案得以“改正”或平反,他们重获新生,赢得了做人的权利和尊严——但是,原来知识分子的那种善于独立思考的性格和锐气消失或消失了很多,更不用说什么社会科学方面的理论探索与创新,正所谓“一朝被蛇咬十年怕井绳”……许多人开始躲进小楼成一统,养花养鸟——当然,只要设身处地地想一想,我们并无法对此有任何微词,人非圣贤,岂能都为豪杰?

然而,也还有许多人秉性难改,他们不仅无法盲从于某种自己不认可的思想观点,而且也不避讳正大光明的表达出来,继续履行着知识分子的社会责任,似乎越是经历过炼狱般磨难的越容易如此,这又应了中国的一句古话,叫做“三军可夺帅,匹夫不可夺志”,士可杀不可辱,对此我们还是可以历数出一些人的,他们是中国知识分子的脊梁——王容芬就是其中之一,这是她以行动向我们展示出来的——

据一位叫方心田的网友在他的博客中的记述:1981年,她被古道热肠的的费孝通先生推荐到中国社科院社会学所从事研究工作,后来她成为著名的研究德国政治经济学家和社会学家马克斯·韦伯思想的专家,译介了大量德文社会科学名著,为中国知识分子开阔眼界,在方法上提供着启迪思想的武器。学者傅国涌就曾说:“我最感兴趣的是王容芬译的那本薄薄的小册子,其中只有《以政治为业》、《以学术为业》两篇讲演,而我常常把其中的一些话当作格言,抄在日记本上。”1989 年6月,王容芬前往德国定居,迄今依然勤奋著述。

再次上书“最高层”。文革之初,19岁的王容芬上书最高领袖和国家首脑机关,并抱着视死如归以唤起社会关注与思索的决心,因而换来无期徒刑即实际13年的牢狱之灾。方心田2008年9月8日在他的博客中写道:文革过去四十多年了,许多人,包括如今的年轻人,也许已经忘记或陌生了那段历史,但王容芬从来没有忘记。谁能否认——文革依旧是富有良知的中国人心里的一个大结,如何彻底清算它,予历史与国人尤其是所有遇难者和受迫害者一个公正的交代,这是全体国人的庄严使命。英雄,真正的英雄,在任何时候都有英雄的壮举。令我们无限感佩的是,现旅居德国的王容芬女士,前不久给总书记写了一封公开信。信中这样说:

“到今年6月,文革就42年了,这个历史大案该了结了。不了了之,后患无穷。真要促进改革开放,就当以史为鉴,与时俱进,尊重百姓人权,摒弃暴力路线,彻底否定,接受《国际刑事法院罗马规约》,设立反人类罪法庭,宣布为反人类暴力组织,将文革罪犯及顶风作案复辟文革的现行反人类罪犯押上法庭,绳之以法。只有这样,才能告慰文革死者,取信于民,建立和谐社会,推进改革开放。”

方心田不无感慨地写道:“我明白了,中华民族历经数千年倾轧争斗而终没有消亡,就是因为有以大无畏的勇气戳穿‘皇帝的新衣’,敢于为民请命的王容芬们,就是因为有为追求真理而不惜殒命的秋瑾、林昭、遇罗克、史云峰、张志新、李九莲……让我们向他们致敬!”

《女政治犯王蓉芬》的作者戴晴、洛恪,在文中曾这样写道:第一次见到她,是在北京大学研究生会组织的一个系列学术讲座上。那是一九八六年春天,学生的和学者们的心都活泛起来,恰如未名湖那一泓绿水。

她讲的题目是“马克斯·韦伯与当今世界”,谁都知道这是个难啃的大块头,恐怕德国人自己都这么想。但她讲得挺漂亮,几句听下来就知道这是个读书而不读死书的人。她用典不少,但并未预先写在纸上,全是讲到兴头的时候随便拉来的。有些见解相当独特,起码除她之外,我还没在别的书上看到过。

北大学生对演讲人之不客气是出了名的,稍觉厌烦,便是一片离席的噼叭声。她语调平平,几乎没有手势,却稳住了那么一大屋子人,包括走廊上和窗台上。

我上前搭话。她很矜持。我称赞她的裙衣漂亮,想借此缓和局面,也收效不大。但她答应了接受采访(即光明日报的《学者答问录》),对我的稿子也十分客气地几乎一字未动。这时候,我才知道,她原来四十岁还不到——我以为她至少五十岁了——而且坐过十三年牢……

● 本站结语

至此,我们对“王容芬印象”的构建应当基本完成了——而且我们一定也可以完成对真正有良知的、追求真理的知识分子印象的构建,那就是:三军可夺帅,匹夫不可夺志,士可杀不可辱!他们是一群“认死理”、“一根筋”的人,是一群在某些人印象中的“傻子”、“书呆子”、“冥顽不化者”;林昭、张志新、王申酉、李九莲等许多勇敢坚持真理的独立思考者、思想者都是这样的人!他们是中华民族的脊梁!

至此,我们对“王容芬印象”的构建应当基本完成了——而且我们一定也可以完成对真正有良知的、追求真理的知识分子印象的构建,那就是:三军可夺帅,匹夫不可夺志,士可杀不可辱!他们是一群“认死理”、“一根筋”的人,是一群在某些人印象中的“傻子”、“书呆子”、“冥顽不化者”;林昭、张志新、王申酉、李九莲等许多勇敢坚持真理的独立思考者、思想者都是这样的人!他们是中华民族的脊梁!

然而我们要说,一个社会、一个国家非常需要这样的知识分子,因为他们不大容易被“忽悠”,有清醒、客观的思维和视角,有“不以物喜不以己悲”的高尚情怀。这里,除了王容芬,我们还可以说一个人予以佐证,她就是全国屈指可数“不予改正”的“右派”之林希翎——她写信给某位最高领导人,要求永远保留她的“右派”帽子,理由是她从来没有认为自己 1957 年的思想言论有什么错误之处,她将坚持自己的思想观点。但同时,她又拒绝当时台湾当局想要授予的“民主斗士”称号,她同样支持并参与台湾争取民主的斗争;在国外,她照样参加揭批“法*功”的会议,并积极发言……

真正具有独立人格和独立思考精神、有良知、正义感的真正的知识分子,永远是违背良心正义之徒或非正义当局的“不合作者”,亦即社会批判者——不论对方扯起何种大旗,喊着怎样漂亮的口号。□

(全文完,点击这里:返回第一页)

手机扫描右侧二维码,可浏览本文 |

|

【相关链接】

▲ 因反“文革”被处死的第一人:青年工人刘文辉(及“同案犯”胞弟刘文忠)![]()

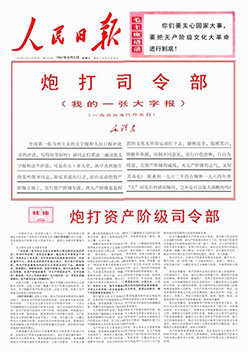

▲ 1966 年8月5日:毛泽东发布《炮打司令部(我的一张大字报)》(全文/试解读)

▲ 1966 年 8 月 1 日:毛泽东给清华大学红卫兵的信

▲ 【文革史料】1964 年和 1966 年“中央文化革命小组”的变迁

▲ 穆欣:剑拔弩张——中央文革小组实录(穆欣:曾任中央文革办公室主任)

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||