| 您现在的位置:教育·文史哲>重读历史>文革研究>谢泳:1949-1976年间中国知识分子及其它阶层的自杀问题 P.9. | | 您好!今天是: | |

|

|

|

| 著名学者:谢 泳 | |

【地方“文革”大事记】 |

|

|

|

| “文革”中的毛泽东与江青 | |

|

|

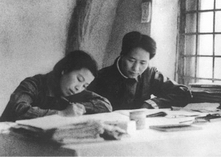

| 延安窑洞里的毛泽东与江青 | |

|

|

| 1959年庐山上的毛泽东与江青 | |

| 【历史实证研究】 |

|

作者:谢 泳 |

| 作者:谢 泳 来源:爱思想网站(2010-03-04发布该网站) (本页浏览: 人次) |

| (点击这里:承上页) |

二、分析与评价(续前页)

1949-1976年间中国知识分子的自杀状况,恰好能从它们发生的社会环境中找出根源。需要指出的是,这一时期知识分子自杀现象和杜尔凯姆的研究是不相吻合的——或者说,杜尔凯姆作为社会学家,他所描述的是常态社会中自杀现象的一般规律;而我在本文中所考察的是一个非常态社会中知识分子自杀的奇异现象。在这种现象面前,杜尔凯姆有关自杀的理论,常常难以说明整体状况,而只在具体到某一自杀个体时,才显示出它的意义。

比如在1949-1976年间集中自杀的大批著名知识分子,和他们所处的社会之间的关系,并不是一般的紧张和冲突,而是这个环境从根本上出现了有意识地强加给知识分子的压力,这种压力在1952年、1957年1966年达到了高峰,知识分子自杀情况和这两个年头发生的政治运动完全成正比例。

这就是说,这期间出现的知识分子自杀现象完全带有突发性和传染性,个别自杀者的结局能在极短的时间内显示某种暗示性,使许多面临同样压力的知识分子能在恐惧中感到那种结局也是适宜于自己的。比如1966年9月3日傅雷夫妇自杀后,仅过了三天,上海音乐学院指挥系主任杨嘉仁教授和夫人程卓如副教授于9月6日也自杀死去;又隔了三天,9月9日音乐学院钢琴系主任李翠贞教授也自杀身亡,李翠贞与傅雷生前是好友85。上海音乐学院的音乐理论家沈知白、管弦系主任陈又新都是前后自杀的。

从1949-1976年间知识分子自杀的人数上看,在如此短的时间内,有这么多知识分子选择自杀的道路是令人吃惊的。它至少说明了几种情况:【本站注:其实即反映的实质】

A这个时代的整个气氛,对于知识分子已构成极大的威胁,这个时代的政治和文化制度没有给知识分子留下缓冲的机会。从以上的统计中可以发现,在自杀的知识分子中以早年信奉自由主义理想,并有留学和在外国生活背景的知识分子为多。因为这些知识分子曾经感受过自由社会的生活,突然改变生存环境,特别是两者之间的巨大差别,是导致他们精神崩溃的重要原因之一。一个值得注意的例子是,当年从香港回到中国的三个著名乒乓球运动员姜永宁、容国团和傅其芳,最后全部选择了自杀的道路。

还有就是那些在1949年之际,本来可以选择到国外或境外生活,由于对新政权抱有幻想而留下来的知识分子,对于自己的选择有一种追悔莫及之感,多数也走上了自杀之路。那些1950年代初期,受到不同程度欺骗而从美国和欧洲返回中国的留学生、华侨学生当中,自杀的人数也占相当比例。个人对自己早年选择的反悔性和受骗后的复杂感情无法找到寻宿。

B五十年代初期接二连三的政治运动,已成为一种政治文化,而且因为持续时间特别长,形成整个社会心理的普遍厌世之感,也是这一时期自杀现象大量出现的重要原因。

C政治运动超越日常生活的一个重要后果是,这个社会当中充满阶级对立,而极少人情,个人在这样的环境中生存,身心都极其脆弱。当时正常的社会人际关系已经受到很大破坏,个人与社会的紧张关系没有任何渠道可以释放。人际关系的普遍恶化,使正常的家庭、亲戚、朋友甚至长幼之间的关系都发生了变化,个人道德和人格无法对抗整个社会的无道德化,人人都有孤立无援之感。

D1950年代以降,因为政治生活已取代了日常生活,特别是人为制造阶级对立,使整个社会普遍缺少人道主义精神;由于取消了教会,使一切与教会相关的博爱观念都淡化了,人在这样的社会中充满了对未来的恐惧,人人都自顾不暇。社会普遍失去了人类应有的同情。从已看到的自杀案例,可以发现,在一个人自杀以后,他们所在的单位并没有放弃了对他们的批判,他们多数是在“畏罪自杀的”名义下,而被罪加一等的。巴金曾说过:“当时大家都像发了疯一样,看见一个熟人从高楼跳下,毫无同情,反而开会批判,高呼口号,用恶毒的言词功击死者。”86 高层对自杀现象缺少起码的人道关怀,也是加剧自杀现象激增的原因。毛泽东曾对李志绥说过这样轻松的话:“这次恐怕又要有千把人自杀”。

在已知的自杀案例中,几个相对集中的自杀群体是:大学教授(学者);作家;大学生;名演员。

西方和亚洲的日本作家自杀的情况比较为人熟知,有研究表明,西方和日本作家有自杀的传统,而中国作家自杀的传统是不常见的。陈丹晨在一篇比较中西作家自杀现象的文章中认为:“在古代历史上,这种社会动乱,政治黑暗,专制迫害等等情况是经常发生的。诗人作家处境十分艰难,一般却并不选择自尽方法,而寻找了另一出路。" 87

陈丹晨认为,这与中国文人的生死观有关。“中国传统文人中,包括儒、佛、道各家在生死问题上有一点绝对相似的是重生轻死。”88 可见中国作家本无自杀的传统,但为什么到了某一历史时期却集中出现一个自杀的高峰呢?这个原因只能从那一时代的政治文化中去寻找。

这一时期除了政治上的高压之外,对知识分子而言,生存的空间是极其狭窄的,在这时期,受到政治迫害的知识分子,他们的处境既不同于帝俄时代的流放,也不同于中国古代的谪贬。在那样的时代里,在皇权之外还有民间社会,被正统贬斥,并不意味着在民间无法生存。而1949-1976年间,民间社会的根本消失,使一个知识分子在受到政治迫害之后,根本没有任何回旋的余地。

知识分子是以传播思想文化为职业的,但1949年后,新闻自由和出版自由等权利完全消失了,这些权利的消失,使知识分子只能依赖体制生存,而一旦被体制排斥,他们只能去从事体力劳动,而对知识分子来说,失去了以上两种自由,他们的生存能力是很低的,多数知识分子受迫害后的绝望也是由此而生的。这种严酷的生存环境,是导致这一期间知识分子自杀现象急剧上升的根本原因。

另外,当时对知识分子的处理方式通常是两种,一种是将其下放到最为贫困的地区,另一种是将其遣返回乡。改变生存条件是在肉体和物质上折磨知识分子,因为常年在一种环境下生活的人,突然改变生存环境,并不是精神上能否承受的问题,而是生活习惯就无法忍受,当年大批出生在江南的知识分子被下放到北中国的新疆、青海、山西、北大荒最偏僻的乡间,使多数知识分子在身体上受到极大摧残。

遣返故乡的打击则是双重的,中国知识分子的特点是:成名的知识分子,多从中国乡间来,中国传统文化讲的是荣归故里,衣锦还乡,但当时对知识分子的遣返,不知是有意还是无意却选择了赶回老家去的办法,让一个好不容易才从乡间挣扎出去的读书人,(他们多数出生在富有家庭,回到农村,回到贫下中农面前) 戴上右派、历史反革命、特嫌、阶级异己分子等帽子,回到从小生长的环境里,让故乡的前辈、亲戚、孩提时代的朋友,都知道自己的罪行,这对一向爱面子的中国知识分子精神上的打击是很严酷的。在1949年后的很长时间中,这种对知识分子的打击方式,已经成为一种文化,渗透到社会生活的各个角落里,无形中对知识分子受到迫害时的最终出路产生了影响。

从上表所统计的情况可以看出,在已知的自杀时间中,以1952年,1957年和1966年为3次高峰,知识分子自杀高峰的出现,和1952年的几次政治运动以及1957年的“反右”和1966年的“文革”完全重合,恰好揭示了这些政治运动的实质。

我曾按如下的思路对自杀者情况进行过调查:

1. 自杀的具体时间、地点。

2. 自杀的方式(跳河、楼、烟囱、海、井、粪坑;自缢;打开煤气;服过量安眠药;触电;切断动脉;卧轨等等)。

3. 自杀的直接动机。

4. 自杀时所在的具体单位。

5. 自杀时的经济状况(主要指收入)。

6. 自杀前的身体状况(是否患有疾病)。

7. 自杀时的婚姻状况(主要指是否与配偶不和)。

8. 自杀时与子女的关系。

9. 自杀时的具体年龄。

10. 自杀后单位的结论。

11. 自杀者家族有无自杀病历。

12. 其它特殊情况。

分析以后我们会发现如下特征:

A自杀方式中,以最简单,但自杀率较高的方式如跳楼、上吊为基本方式,这也表明国知识分子在选择自杀时的绝望程度。从一般自杀方式看,知识分子选择的方式受制于物质条件的制约,如在已知的大量自杀者中,少数人选择打开煤气的方式,以上海为多。当年自杀的高级官员,以服安眠药的方式为多。其它自杀者多选择自缢和跳楼,这要忍受更大的痛苦。这种自杀方式的单一化,正反映了自杀者唯有一死的心理。

季羡林曾说“我用不着把历史上和当前的自杀案例一一都搜集齐全,然后再从中抽绎出理论来。仅就我上面提到的一些案例,就能抽绎出不少的理论来。使用历史唯物主义阶级分析的方法,我能够把历史上出现的自杀方式按社会发展的程序分成不同的类型。悬梁、跳井,大概是最古老的方式,也是生命力最强的方式,从原始社会,经过封建社会和资本主义社会,都能使用。今天也还没有绝迹。可谓数千年一贯制了。氰化钾是科学发达国家法西斯头子的专用品。剖腹或跳入火山口恐怕只限于日本,别国人是学不来的。这方式在封建社会和资本主义社会都同样可以使用。至于切开动脉仅限于懂点生理学的知识分子,一般老百姓是不懂的。不过,我想,这也恐怕仅限于由于脑力劳动过度而患神经衰弱的知识分子,终日锄地的农民是不懂得服安眠药的。我为什么说它是资本主义方式呢?中药也有镇静济;但药力微弱,催眠则可,自杀不行。现在世界上流行的安眠药多半出自资本主义国家。所以说它是资本主义方式。服安眠药自杀最保险,最无痛苦。这可以说是资本主义优越性之一吧。”89

B自杀者的年龄中,除老舍67岁,饶毓泰77岁,卢作孚69岁,王重民73岁,周瘦鹃67岁外,其余35人,年龄约在45-55岁之间,尤以50岁左右为高峰。这个自杀者的年龄告诉说明,在1949-1976年间自杀的知识分子中,以年富力强,正在事业高峰期的中年人为主,这个年龄通常是一个社会成员生活是否正常的主要判断指针,所以此年龄段自杀者集中,对社会生活的影响是巨大的,因为这个年龄段的人一般都是上有父母,下有儿女。

C从表中可以看出,这些自杀者分布的单位也很集中,以高等院校、作协文联、艺术团体为主,这个职业特点,符合“思想改造运动”、“反右”和“文革”的直接指向。

D在这些自杀者中,有张宗燧、饶毓泰,谢家荣、汤非凡四位学部委员,其中饶、谢还是1948年中央研究院院士,还有熊十力、周予同等国学大师。

E自杀者中,还有一个特征是,夫妻双双自杀现象,计有翦伯赞夫妇、傅雷夫妇、吴晗夫妇、闻捷夫妇、刘盼遂夫妇、刘绶松夫妇、杨嘉仁夫妇、田保生夫妇、李绂夫妇……“文革”开始后,张宗颖也是和妻子吕乃朴一起自杀的。婚姻状况是观察自杀现象的一个重要指针,一般都认为,婚姻状况的恶化是导致自杀现象增多的重要原因。但我们特别注意到,中国知识分子中,夫妇同时自杀的现象恰好表明,这一时期夫妇自杀人数者中,多数是婚姻状况良好的。

F从已知的情况分析,绝大多数自杀者都没自杀遗传病史,自杀者的性格、年龄、经济、婚姻的良好状态,都不足以缓解自杀者的压力,从反面证明当时社会的恐怖程度。中国知识分子的自杀问题,与1952年、1957年和1966年间政治运动对个人人格侮辱有关。这一点,有时甚至超过了政治迫害,比如当年武汉大学教授刘绶松夫妇就是在被人当面扇了耳光之后自杀的,其它诸如老舍、傅雷、翦伯赞等都有类似情况,由此可见,由政治迫害而导致的人格侮辱,是许多知识分子自杀的直接原因。

三、最后的结论

1、1949-1976年时期政治文化的必然结果

1949-1976年间,中国出现大批知识分子自杀现像是人类的耻辱,对这一现象的深入研究,有助于人们了解这一时期其它阶层的生活状况,同时也有助于深入分析毛泽东时代给一个民族带来的灾难。知识分子大量自杀现象,作为个体,可能有其特殊原因,但就整体看,大量知识分子自杀现象的发生,是这一时期政治文化必然带来的结果。

2、传统文化被破坏,民间社会彻底消失

在一个没有自杀传统的国家里,突然出现奇异的自杀高峰,从反面证明,这一时期的政治文化确实具有改变传统的能力,这一事实也提醒我们,在研究1949后以后的中国文化时,对新政权破坏中国传统文化的能力要给予特别注意;知识分子自杀现象的集中出现,说明民间社会的彻底消失,对一个社会的正常发展影响巨大。

3、对整个社会产生巨大的难以估量的负面影响

自杀现象对整个社会所产生的负面影响,不会在很短时间内消失,特别对那些与自杀现象有直接关系的人来说,他们对社会的信任程度会有所保留。因为1949年--1976年间自杀的知识分子多数是这个社会的精英,他们在相关领域中已积累的知识和经验突然中断,这在很当大的程度上影响了相关知识领域进展,由于精英自杀造成的空白,自然会由二三流人才来添充,这在很大程度上决定了中国许多知识领域后来的发展水平。如著名化学家高崇熙自杀以后,无机化学这一门学科学没有带头人了。这样的情况,在其它学科也不同程度存在。■(全文完)

二零零一年二月二十日 于香港

【资料索引即注释】

1、2、3 华明《三反五反的剖析》页66、68、70(友联出版社,1952年11月,香港)

4 何济翔《沪上法治梦》页3(北京出版社,2001年2月,北京)岳骞在《我亲见的土改镇反杀人》中也说过:所谓反对偷税漏税是从光绪年间上海开阜算起,谁也无力还债,于是纷纷跳楼自杀。当时上海马路上无人敢行走,担心突然自空中飞下一人将自己压死。当时上海市长陈毅每天晚上听完汇报悠闲的问:“今天又有多少降落伞部队?”即是指跳楼商人。(金钟主编《共产中国五十年》17页,开放杂志社,1999年10月;香港)

5 《剑桥中华人民共和国史》页90,(中国社会科学出版社,1990年8月,北京)

6 周鲸文《风暴十年――中国红色政权的真面貌》页224、225、235、258,259(时代批评社出版,中华民国51年6月,香港)周鲸文在书中曾提到:在“三反”“五反”时期,北京东四一个区,在运动高潮时,就有26个老板自杀。天津中国实业银行副经理就是自己吃安眠药自杀的。当时自杀者不下二三十万人,在北京什刹海解冻之后,一个冰孔处就捞起十几具尸体。

天津矿业学院的一位教授在思想改造运动中,受不了人格污辱,在自己的卧室里悬梁自杀了。北京大学1952年“五月上旬,工学院两名职员自杀身亡。被解除隔离的工程科一名职员和其妻子(总办事处职员)投什刹海自杀身亡。校医室一名医生在家中自杀身亡。(《北京大学纪事》上册页450,北京大学出版社,1998年4月,北京)

巫宁坤《故国不堪回首月明中》提到:因为一位资深的教授受不了运动的压力,在图书馆前的水塘中自沉。(《共产中国五十年》页72)1949年以后,对各种政治运动中发生的自杀事件,通常是不报道的,这也是延安的传统。1942年4月以后,延安《解放日报》在整风运动的高潮中,分别报道了中央党校一男学员自杀和延安大学一女学员自杀的消息,此事受到了毛泽东的严厉批评。他说:“有些消息如党校学生自杀是不应该登的”。(转引自高华《红太阳是怎样升起的》页376,香港中文大学出版社,2000年,香港)

7 李真真《中国科学院学部的筹备与建立》,(《自然辩证法通讯》1992年4期页46,中国社会科学院主办,北京)

8、10、11、12、13、14 转引自丁抒《阳谋——“反右”前后》页350-353,(九十年代杂志社,1995年4月,香港)

9 《内部参考》页16,(新华社编,1957年2372期,北京)

15 朱正《新湖南报社的反右斗争》(《二十一世纪》1997年4月号,香港中文大学中国文化研究所,香港)

16 从维熙《走向混沌》页6,(作家出版社,1989年5月,北京)

17 黄秋耘《风雨年华》页162,(人民文学出版社,1988年5月,北京)

18 涂光群《中国三代作家纪实》页399,(中国文联出版公司,1995年6月,北京)

19 黄成勇《访冀汸》(《博览群书》1997年2期,光明日报社,北京)

20 《内部参考》页24,(1957年2212期)

21 《内部参考》页58,(1957年2225期)

22 《疯狂岁月——“文革”酷刑实录》,(转引自《大时代文摘》1997年7月10日8版,广州)丁抒认为,“文革”初期自杀者约有二十万人。他提供了几个具体的数字:湖南大学在“文革”中的清队中,自杀的有十八人。中国科学院上海分院有四人自杀,包括从美国回来的女科学家雷宏淑。另有九人自杀获救未死。国防科委第九研究院自杀的达五十九人。上海南汇县在清查“五一六分子”和“一打三反”中有四十一人自杀。青海贵德县“一打三反”中有十四人自杀。陕西安康县“一打三反”中的二十人自杀。(金钟主编《共产中国五十年》页216、222、223、225,开放杂志社,1999年10月,香港)。1968年当时北农大在很短的时间内,前后共有36个人自杀。(点滴《1968年北京农业大学的自杀风》《华夏文摘》242期,美国)目前关于“文革”中自杀人数的估计,都是不准确的,因为官方不开放相关的挡案。

23.1998年12月12日8版《文汇读书周报》(上海文汇报社,上海)

24 赵淮青《“文革”中文化界逝者的风骨》,(2000年第1期《炎黄春秋》12页,炎黄文化研究会主办,北京)

25、89 季羡林《牛棚杂忆》页74、78,(中共中央党校出版社,1998年4月,北京)

26 凌其翰《我的外交官生涯》页202、203,(中国文史出版社,1993年4月,北京)

27 张中行《流年碎影》页401、523,(中国社会科学出版社,1997年5月,北京)

28 金克木《徐盈的未刊小说》,(《文汇读书周报》1997年3月22日3版,文汇报社,上海)

29 艾晓明《血统》页351,(花城出版社,1994年4月,广州)

30 程念著、苏帆译《上海生死劫》,(中国文化出版公司,1988年10月,北京)

31 章廷桦《同窗钱瑗》,(《文汇读书周报》1997年9月6日,文汇报社,上海)

32、33、34、35、36 来源于王友琴主编“文革受难者纪念园”网页。

37 孔令朋《今生今世》页245,(中国文史出版社,1998年9月,北京)

38 《吴宓日记》第9册页464,(三联书店,1998年,北京)

39 蓝翎《龙卷风》页121、124,(上海远东出版社,1996年,上海)

40 《徐铸成回忆录》页303,(三联书店,1999年,)

41、42、43、44、45、46 《北京大学纪事》下册页652、658、675、676)。

47 顾训中《想起了顾圣婴》)(1998年3月23日《文汇报•笔会》第8版,上海)

48 《良卿法师自杀之谜》),(1997年4月18日《作家文摘》15版,北京)

49 上海社科院文学研究所袁进先生提供。

50 刘自立《父亲——“堂堂之鼓,正正之旗”:一个理想主义者的幻灭》,(《北京文学》1999年6期,北京文学杂志社,北京)

51 黄世瑜《记忆中的施济美先生》,(1998年4月13日《文汇报•笔会》12版,上海)

52 者永年主编《那个年代中的我们》,(远方出版社1998年,转引自1998年11月14日《文汇读书周报》6版,上海)

53 向继东《历史是不能欺骗的——读杨第甫先生的两本书》,(1998年12期《博览群书》,光明日报社,北京)

54 陈四益《传纲之死》,(1999年2期《随笔》杂志页80,花城出版社,广州)

55 唐振常《旧稿旧事——忆往事之二》)(1999年4月24日《文汇读书周报》3版,上海)

56、57、58 赵俪生《篱槿堂自叙》页157、246,上海古籍出版社,1999年10月,上海)

59、60 高建国《顾准全传》页588,724(上海文艺出版社,2000年1月,上海)

61、62 戴煌《九死一生——我的右派“历程”》页193,247(中央编译出版社,1998年8月,北京)

63 赵园《另类》,(《天涯》杂志2000年1期页80,海南作家协会,海口)

64、65 中国社会科学院文学所刘纳女士提供。

66、67 葛剑雄《悠悠长水——谭基骧后传》页17、19,(华东师范大学出版社,2000年2月,上海)

68 彭小莲《他们的岁月》页11,(上海文艺出版社,2000年3月,上海)

69 卢叔宁《劫灰残编》页6,(中国文联出版社,2000年2月,北京)

70 《杨兆龙法学文选》页502,(中国政法大学出版社,2000年2月,北京)

71 杨团《我的父亲母亲与〈思痛录〉》,(《老照片》第14辑页44,山东画报出版社,济南) 72散木《丁则良先生》),(《博览群书》2000年7期页52,光明日报社,北京)

73、74、75、76 南开大学教授张汉如先生提供。

77、78、79 来源于“文革受难者纪念园”。

79 胡山源《文坛管窥——和我有过来往的文人》页127,176(上海古籍出版社,2000年9月,上海)

80 谢蔚明《早期的〈文汇月刊〉和他的作者们》,(《山西文学》2001年2期页52,山西省作家协会,太原)

81 陈劲松《魏京生传》页63,(太平洋国际出版有限公司,1998年5月,香港)

82 华民《中国大逆转――“反右运动史”》页31、32,(明镜出版社,1996年12月,香港)

83 南开大学东方艺术系宁宗一先生、中国作协陈丹晨先生提供。

84 爱米尔•杜尔凯姆《自杀论》(中译本)页128、174、200,(浙江人民出版社,1988年,杭州)

85、87、88 陈丹晨《在历史的边缘》页23、27、29(人民文学出版社,1995年8月,北京)

86 转自《共产中国五十年》页216,丁抒文章。

(点击这里:收起/Close)

【相关链接】

| (本站 2010-11-23 编辑转发 / 2018-01-07 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||