| 您的位置:教育·文史哲>陋室文化>应天常教授专栏>“官方舆论场”质疑——兼与人民网总裁廖玒先生…商榷 (P.1.) | | 您好!今天是: | |

|

|

“官方舆论场”质疑——兼与人民网总裁廖玒先生、复旦大学童兵教授商榷 |

| ·应天常· |

| 撰稿:应天常 信息源:作者赐稿(该文压缩版发表于《南方电视学刊》2013年第1期) 本站编辑转发 |

【内容提要】所谓“官方舆论场”是一个不科学的概念,是后革命媒介观念的反映。

舆论就是舆论,作为客观存在的意见氛围,无官方、民间之分。杜撰“官方舆论场”概念,违背了三个代表和科学发展观的执政理念,它所设置的语境屏障无助舆论监督,也扩大了官民间的疏离感。

我国进入发展关键期、改革攻坚期,媒介的新闻观念必须更新。

舆论开放和言论自由是《八二宪法》的规定,也是现代文明社会的铁律。

摒弃“官方舆论场”,让媒介真正体现“群众喉舌”的属性,让人民恢复对国家媒介的信任,与执政党和政府同心协力,构建最强势的主流舆论场,以推动现代化事业和社会体制改革,争取严峻的反腐败斗争的胜利。

【关键词】 媒介 官方 舆论场

最近一年多说“舆论场”的文章不少,留意了一下,较早提出这个论题的是新华社前总编辑南振中先生,他于2011年7月指出:当下中国客观存在两个“舆论场”。一个是党报、国家电视台、国家通讯社等“主流媒体舆论场”,忠实宣传党和政府的方针政策,传播社会主义核心价值观;一个是依托于口口相传特别是互联网的“民间舆论场”[1]。不久,就看到了新的提法,即“体制内舆论场”或曰“官方舆论场”,这是人民网总裁廖玒先生在《大众麦克风时代与媒体责任》演讲中提出的。他指出:体制内舆论场即“官方舆论场”,包括国家的报纸、电视台和网站新闻,而民间舆论场则包括口头舆论场和网络自媒体等[2]。

后来,人民网总裁廖先生又撰文论述:“当下存在两个舆论场:一个是党报和国家电视台等组成的‘官方舆论场’;一个是民间舆论场。”[3]

“体制内媒介”、“官方媒介”的提法恰当与否姑且不论,提出所谓“官方舆论场”就费解了。我的疑问是:舆论有“官方”、“民间”之分吗?官方之所言属“舆论”范畴吗?“官方媒介”专属于“官方”的“舆论场”吗?“官方”需要人为制造“舆论场”吗?“官方舆论场”这个概念符合新闻观念更新和当今时代精神吗……很困惑,期待探讨。但很遗憾也很奇怪:“官方舆论场”概念一经提出,很快被广泛接受且热议不衰,例如新华网的《如何找到官方与民间舆论场的“最大公约数”》 ;人民网的《打通官方与民间两个舆论场化解社会对抗》;还有重庆官网两江论坛《重构“官方舆论场”的路径》……读来云遮雾罩,目不暇接。不过,当我读到复旦大学教授童兵的论文《官方民间舆论场异同剖析》[4]颇有些讶异。这篇目下学界全面阐述此论题的文章,阅读以后,仍未能解疑。

一、“官方舆论场”:一个带有“后革命”印记的概念

笔者拜读过童兵先生的《理论新闻传播学导论》,其中有些论述比较精辟,例如“新闻的力量就是公众的力量”、“报纸创造精神奴隶比粗野的力量冶炼出来的锁链还要危险……”[5]但未发现与之相悖的“官方舆论场”概念。恕我直言,这是一个不科学也不适时宜的概念。概念是意义的载体,反映事物的特有属性,在理论研究中,概念的设定与界定必须严谨,否则将贻误后人。

廖玒、童兵二位可能是所见略同,论及“官方舆论场”时都引用了毛泽东、刘少奇1948 年的讲话。廖先生引用了刘少奇1948年对华北记者的谈话,童先生引用了毛泽东的指示:“报纸的作用和力量,就在于它能使党的纲领路线、方针政策、工作任务和工作方法,最迅速、最广泛地同群众见面。”(毛泽东:《对晋绥日报编辑人员的谈话•1948年》,参见《毛泽东选集》第四卷)

所谓“舆论场”,应该是一种客观存在的群体意见氛围,特别是关涉到全局性的政治舆论,在正常情况下,不是想怎样“形成”就“形成”得出来的。

但长期以来,我们不同程度地生活在“舆论”的人为“形成”之中,上年纪的人至今还会记得那一段不堪回首的、极不正常的政治生活。比如我们耳熟能详的“凡是要推翻一个政权,总要先造成舆论,总要先做意识形态方面的工作。革命的阶级是这样,反革命阶级也是这样”这条毛泽东语录也表明,所谓“制造舆论”滥觞于腥风血雨的夺权斗争年代。但是,解放后反动政权推翻了,毛泽东同志仍抓住这个命题不放,1955 年为揭批“胡风反革命集团”亲自撰写了《驳“舆论一律”》的文章,那是将舆论垄断理论化的“母本”。在毛泽东“阶级斗争”理论指导下,官方媒介的主要任务之一就是“制造舆论”——从批判《武训传》到后来的一系列政治运动,所谓“官方舆论场”堪称战功显赫;这位坦率得令人生畏的领袖直言,1957 年官方舆论鼓动“大鸣大放”用的是“阳谋”,一夜之间泱泱大国几十万人落入圈套,成了右派。那是“彪炳史册”的“战绩”。

官方制造舆论的同时也竭力封杀异类言论,因言获罪不胜枚举,许多文字狱由此而来。比如毛泽东的一句“利用小说反党是一大发明”,被康生、姚文元利用党报广为宣传,文人从此噤若寒蝉,战功显赫的习仲勋同志因为接受《刘志丹传》作者采访被牵连“立案”,关押审查十余年之久。

“文革”浩劫,从本质上说,就是官方制造“舆论”策动全国大乱的过程。“官方舆论场”法力无边,亿万人民鹦鹉学舌,用毛语录、社论语言大搞“斗、批、反”,人们戏称“打语录仗”;当千万精英在“官方舆论场”凌厉攻势下“批倒批臭”直至销声匿迹。“官方舆论场”一句话,张铁生成了白卷英雄,同老师作对的黄帅名噪一时。经济衰退、民不聊生,“官方舆论场”谎言连篇,歌功颂德,形势大好、不是小好,宣传粮食亩产十几万斤,钱学森也被请出撰文造势,那更是了得的“舆论”,但成了历史笑谈。

诚然,毛泽东同志对新闻工作有过一些精辟论述,但是,毛泽东的新闻思想和“舆论实践”是他坚守政治理念的集中体现,他笃信“政治家办报”,直至晚年仍念念不忘坚持“无产阶级在意识形态领域里的全面专政”。他的媒介观,从早期“先事鼓吹”观、战时的“两杆并重”观,到建国后的“驯服工具”论“舆论一律”论[6]……这些论述,现在看来是偏颇、过时的。毛泽东不是新闻学者,他对新闻工作的体认只能是拘囿于领袖意志的需要而对媒介舆论进行利用这样一个逻辑基点。当然,他的某些新闻观念,在特定历史时期具有积极的意义,这也毋庸置疑——但,这与客观存在的“舆论”并不是一回事。

如今,我们迎来政治清明的时代。“共产党要左手拿传单右手拿枪弹才可以打倒敌人”[7]的时代过去了;党的三中全会也过去35年。十八大以后,习近平总书记强调《宪法》是执政之本。我们面对的是新的历史时期前所未遇的时代现实。我们是固守带有“后革命”印记的陈旧观念理论走老路,还是从这些局限和禁锢中走出来?这是我们必须直面的新课题。

二、“官方舆论场”有违科学发展观的执政理念

胡锦涛同志指出:在新形势下,新闻媒介“要把体现党的主张和反映人民的心声统一起来,把坚持正确导向和通达社情民意统一起来,尊重人民的主体地位,发挥人民首创精神,保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权。”习近平同志在中共十八大当选党的总书记后接见记者时强调:“我们一定要始终与人民心心相印、与人民同甘共苦、与人民团结奋斗。”

显而易见,胡锦涛、习近平同志的论述与“官方舆论场”之说毫无共通之处。毛泽东强调坚持阶级斗争、贯彻领袖意志;胡锦涛、习近平同志强调“以民为本”“尊重人民的主体地位”,强调“与人民心心相印、与人民同甘共苦、与人民团结奋斗。”强调“通达社情民意”,强调党(官方)和人民的心声“统一”,强调“尊重人民的知情权、参与权、表达权、监督权。”而这一切,都体现了科学发展观的执政理念,是顺应历史潮流的、富有新意的媒介观念。

改革开放以来,我们只要稍加留意都可以看到,我国的新闻观念逐步更新、新闻改革从未停息。第一步是决定将报纸、广播、电视的媒介性质从“宣传工具”定性为“新闻传播媒介”.这在1983年北京举行的“全国广播电视新闻工作会议”得以宣布并确认。后来,李瑞环同志于1989年11月在全国新闻工作研讨班上发表讲话,他强调:“新闻舆论的监督,实质上是人民的监督,是人民群众通过新闻工具对党和政府的工作及其工作人员进行的监督。”

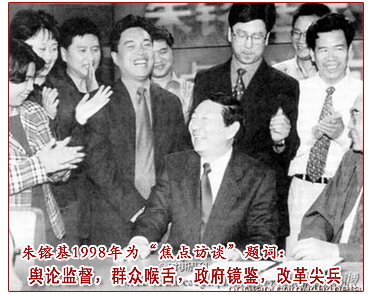

耐人寻味的是,1998 年时任总理的朱镕基同志视察中央电视台,这位从不题词的国家领导人对《焦点访谈》夸赞有加,破例题写 16 个大字:“舆论监督,群众喉舌,政府镜鉴,改革尖兵。”这16个字言简意赅,是对新时期新闻媒介的性质、功能的准确概括。据说,当他写到“群众喉舌”时,在场某位领导同志提醒:应该是“党的喉舌”,总理朗声说道:“我没有写错!”总理后来在座谈会上说:“为了这16个字,我想了一宿,天亮时血压都上去了。”

耐人寻味的是,1998 年时任总理的朱镕基同志视察中央电视台,这位从不题词的国家领导人对《焦点访谈》夸赞有加,破例题写 16 个大字:“舆论监督,群众喉舌,政府镜鉴,改革尖兵。”这16个字言简意赅,是对新时期新闻媒介的性质、功能的准确概括。据说,当他写到“群众喉舌”时,在场某位领导同志提醒:应该是“党的喉舌”,总理朗声说道:“我没有写错!”总理后来在座谈会上说:“为了这16个字,我想了一宿,天亮时血压都上去了。”

这是新闻界广为人知的事实。但是,朱镕基总理为什么执意要将“党的喉舌”改为“群众喉舌”?新闻理论界长期以来对此漠然失语,那种“无可无不可”的谨慎,透出的是对传统新闻观念的忧虑守望和眷顾。

笔者认为,总理“想了一宿”将“党的喉舌”改为“群众喉舌”,思虑深广,意有所为。所谓“喉舌”,是体现媒体所有者的意见和倾向的工具,是体现话语权执行者的角色。如果从党的宗旨和新闻工作的宗旨完全一致来看,淡化执政的“党化”和“官方”色彩,把“喉舌”的所有权定位于民,这与习近平副主席的“权为民所赋”颇有异曲同工之妙。马克思曾说:“报刊按其使命来说,是社会的捍卫者,是无处不在的眼睛,是热情维护自己自由的人民精神无处不在的喉舌。”可见,朱总理的“群众喉舌”之说是包含着真知灼见的。

【本站注(更新)】 廖玒,男,1963 年出生,中宣部“四个一批”人才,享受政府特殊津贴待遇,2009 年获中国新闻奖一等奖。曾任人民网副董事长、总裁。2015 年 8 月,廖玒因涉嫌贿赂犯罪被立案侦查并被免去职务。

(未完,接下页)

【相关链接】

▲ 应学俊:媒体究竟该是谁的“看门狗”?(另:共识网)

(2013年4月11日编辑发布 / 2016-05-19 更新)

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||