| 您现在的位置:教育·文史哲>历史钩沉/行知研究>笑蜀:“民主魂”陶行知在新中国的不幸遭际 (P.4.) | | 您好!今天是: | |

|

|

|

★ 本站时政评论目录

点击:到行知研究栏目首页…

“民主魂”陶行知在新中国的不幸遭际 |

| 作者:笑蜀 |

| 作者:笑蜀 来源:“爱思想”网站/《重庆陶研文史》2011年 第1期 本站编辑转载 |

| (点击这里:承上页) |

新民主主义范畴内的陶行知教育思想,与建国初教育体制和官方意识形态的本质区别,在于其强烈的主体人格精神。如前所述,陶行知一贯把争民主当作自己的人生主题,他的民主思想有一个最大的特色:坚持民主目的与民主手段相统一,民主理论与民主实践相统一;并以个人自由为民主的基石。他把这一点贯穿于自己的全部教育实践。

早年,陶行知立志培养“‘自主’、‘自立’和‘自动’的共和国民。”晚年,则大力推行“民主教育”,明确规定,“民主教育是教人做主人,做自己的主人,做国家的主人,做世界的主人。”在他看来,教育的主要职能不是书本知识的传授,而是人格铸造。“教师的职务,是‘千教万教,教人求真’;学生的职务,是‘千学万学,学做真人’。”

陶行知这里所讲的“真”,主要是指真实的自我,主体的自我。也就是说,教育的主要职能是造就主体人格,由此造就“人人都是主体”的社会生态,使民主生生不息。如何造就主体人格呢?陶行知做了毕生探索,其基本思路,是“教学做合一”――“从学习的原则看起来,事怎样做,就须怎样学。譬如游泳要在水中游,学游泳就须在水里学。若不下水,只管在岸上读游泳的书籍,做游泳的动作,纵然学了一世,到了下水的时候,还是要沉下去的。”拿做来教,乃是真教;拿做来学,方是实学。这个原则同样适用于人格培养。“所以,专制国要有服从的顺民,必须使做百姓的时常练服从的道理,久而久之,习惯成自然,大家不知不觉的只会服从了。共和国要有能够自治的国民,也须使做国民的时常练习自治的道理,久而久之,习惯成自然,他们也就能够自治了。所以养成自治的人民,必须用自治的办法。”只有在自治的实践中才能学会自治,只有在民主的实践中才能学会民主。要教人做主人,除了用自治的实践、民主的实践教育人,也就无路可走。

正是基于这样的理念,陶行知对在民主问题上一向陈义甚高却毫无实际行动、言行不一、心口不一的当时所谓“革命政府”,非常反感,公开斥责当局“教您识民权的字,不教您拿民权;教您读民主的书,不教您干民主的事。”指出:“过主人的生活,就是主人的教育。倘若嘴里读的是做主人的书,耳朵听的是做主人的话,而所过的是奴隶的生活,在传统的目光看来,或可算是主人的教育,但依生活教育的观点看来,则断断乎要称他为奴隶的教育,或是假的主人教育。”陶行知在自己的教育实践中,努力贯彻这一原则。他创造的“生活教育”,从本质上说,就是典型的“主人的教育”。教育以生活而不是以书本为本位,以社会而不是以学校为本位,都是要把学生从书本的桎梏、学校的桎梏中解放出来,从虚拟的“鸟世界”回归真实的“鸟世界”,回归真实的生活,在自己特有的文化生态、社会生态中自然成长、自由成长,在真实的生活中、主人的生活中获得真实的自我、主体的自我。所以,“生活教育”的根本宗旨是人的自由发展,人的主体重建。为了与学生的自由发展相适应,陶行知设计了一种新型的师生关系,教师不再是学生的统治者,“知识分子至多只可做小孩与大众的顾问。超过了顾问的范围,就要损害他们的自动精神。”而且“即是做个顾问,知识分子也得跳进小孩与大众的队伍里去与他们共患难同休戚,才够得上顾问的资格。”

在以“生活教育”为指南的晓庄师范学校,并无“教授”、“讲师”之设,所有老师都是学生的“指导员”,所有“指导员”都与学生共住十人一间的小茅屋,与学生“共教、共学、共做、共生活”,真正的“共患难同休戚”,真正的履行“顾问”天职。对传统“师道尊严”框架内的中国儿童,陶行知寄予深切的同情,感叹他们“是在苦海中成长”。大声疾呼“我们应该承认儿童的人权”;应该“承认小孩子有力量”,“不但有力量,而且有创造力。”因而必须“要从成人的残酷里把儿童解放出来”,儿童教育必须依据儿童的天性,以儿童为中心。不能高高在上地发号施令,削足适履,而要以赤子之心“加入到儿童队伍里去成为一员”,“陪着小孩子一起创造”,从而“把儿童苦海创造成一个儿童乐园。”

晚年办育才学校,陶行知仍然“特别注意自动力之培养,使它贯澈于全部的生活工作学习之中。”并以“在自动上培养自动力”为育才学校的根本方针,强调指出:“若目的为了自动,而却用了被动的方法,那只能产生被动而不能产生自动。”在陶行知的眼里,学生的自由发展,学生的主体地位,是神圣不可侵犯的。国民党权威理论家戴季陶曾就青年问题发表意见,他把青年比作树苗,说:“培植出一根树苗,要它长成端正的大树,要费几根大木头,四面撑住它。”而不能任其自然成长、自由成长。“树苗有自由,不能成长;青年有自由,不能成人。”陶行知读罢奋笔疾书,痛加驳斥,忠告全国学子:

你们要知道种树吗?底下可以安根,上面可以出头,幼苗才种得活。有水分、肥料、空气、阳光,而无虫害,幼苗才能长成大树。园丁的责任在灌溉、施肥、除害虫,而不没收它的自由的空气与阳光,则幼苗自能欣欣向荣了。花园里给人玩赏的树木,四面是有死木头撑住,并有绳子把它们扎成种种曲线美。这些是树少爷,因为有树听差服侍它们。有些是树小姐,因为它们裹脚束腰和人间不自尊的姑娘大同小异。树少爷、树小姐只是人的玩物,这中间找不出栋梁材。栋梁材是长在森林里。兴安岭里的幼树可有树听差服侍?谁见过它们裹过脚束过腰?如果你想叫幼苗端端正正地长起来,也难也容易。小树生在大树中间,若大树端正,则小树须向上吸收阳光,自必端正,这不是很容易吗?若大树惯于折腰,罩在小树上,小树得不着阳光,想它端正便是万难。所以:

出头处要自由!

出头处要自由,教育则是人出头的关键环节。没有自由不是主人,就不能过主人的生活,就不是主人的教育。学生的基本自由问题,因而构成中国教育的核心问题。晚年陶行知将自己对这个问题的毕生探索做了系统总结,在此基础上提出“六大解放”,即“把学习的基本自由还给学生。一、解放他的头脑,使他能想;二、解放他的双手,使他能干;三、解放他的眼睛,使他能看;四、解放他的嘴,使他能谈;五、解放他的空间,使他能到大自然大社会里去取得更丰富的学问;六、解放他的时间,不把他的功课填满,不逼迫他赶考,不和家长联合起来在功课上夹攻,要给他一些空闲时间消化所学,并且学一点他自己渴望要学的学问,干一点他自己高兴干的事情。”

晚年陶行知热情洋溢地反复宣扬“六大解放”说。谈到儿童教育他要“六大解放”,谈到民主教育他要“六大解放”,谈到社会教育他要“六大解放”,直到生命的最后几天中,他还在发表文章呼唤“六大解放”,实际上是把“六大解放”当作他最重要的遗嘱,最重要的精神遗产,至死不渝地追求人的彻底解放、人的自由发展。所以,归根结底,陶行知的教育是教人做人的教育,是教人做主人的教育,有着强烈的人本主义色彩,有着强烈的主体人格精神。

这样一种教育思想,曾经得到中共充分肯定。

中共悼词就称赞陶行知从事“以唤起人民自己解放自己为目的的教育”:“他把人民看做人,而不是看做奴隶与顺民。他主张人民的解放,他又相信人民的力量,人民的智慧”。在领导全国人民向国民党争民主的时候如此评价陶行知教育思想,合乎情理。但建国后时过境迁――仅管中共曾一再声明,中国有中国的国情,所以,中共执政后,不会照搬苏联那样的社会管理体制和政治文化,不会急于跨入社会主义;建国后的中国社会形态在一个长时期内只能是新民主主义。

但在事实上,所谓“新民主主义社会”不过昙花一现。开国初不仅外交上“一边倒”,政治制度、意识形态也开始“全盘苏化”。教育是意识形态的关键组成部分,因而被视作“全盘苏化”的重中之重。先是高等院校的全盘国有,接着是院系调整,然后是在全国范围使用统一的教学计划、教材和专业教科书。苏联教育模式原封不动地移植到了中国,甚至中小学生上课的坐姿和课桌样式也都以苏式为准。苏联教育模式的思想基础是整体主义。根据整体主义,个人只有构建意义、只有保障整体功能的意义,自身不能构成自足自主的世界。苏联教育模式培养出来的学生,因此不过是国家政权这部庞大机器中的一颗螺丝钉,不过是计划经济这座庞大建筑中的一块砖,他们只是纯专业领域内的行家,不具备深刻的人文思维,在思想上、精神上是无法自主的,在文化意义和社会政治意义上从来不是生动活泼的主体的人。

所以,无论在文化意义上还是在社会政治意义上,严格限定在新民主主义范畴内的陶行知教育思想与苏联模式都是截然对立的两极,对苏联模式有着强大的抵制和解构作用。在这种情况下,维持中共悼词对陶行知和陶行知教育思想的评价,则等于肯定陶行知教育思想强烈的人本主义色彩、强烈的主体人格精神,等于否定中国教育理论和教育体制“社会主义改造”的合法性,等于听任苏联教育模式在中国遭遇困境。这在当时确实是大逆不道。

在这种情况下还不清算陶行知教育思想,那倒反而是反常的了。换言之,强烈的人本主义色彩、强烈的主体人格精神与新的政治文化不相容,与新的社会生态不相容,陶行知批判只有从这里才能找到终极原因。

陶行知批判是最高决策者的独运匠心之作,以致于陶行知生前最好的中共朋友周恩来,位居总理高位的周恩来,都无从改变局势。甚至周恩来此前对陶行知的定位,如“党外布尔什维克”之谓,也遭到批判火力的间接攻击,令周恩来也不免处境尴尬,可见最高决策者决心之大、用力之巨。

纯粹就最高决策者的角度而言,此次批判也确乎是功德圆满――通过此次批判,中国教育领域的所谓“民主个人主义”影响终于寿终正寝,全盘苏化的官方意识形态在文艺界、教育界的绝对权威终于确立;从而实现了中国教育思想的“社会主义改造”,为中国教育体制的“社会主义改造”扫清了道路。陶行知批判同时完成了另一桩神圣使命,即论证建国初“我国文化界的思想混乱达到了何等的程度!”论证当年国统区自由知识分子应象冯友兰那样怀着浓厚的“原罪”意识,向新政权忏悔,进而论证对当年国统区自由知识分子大规模思想清算的必要性、紧迫性。“知识分子思想改造运动”由此惊涛拍岸。□

|

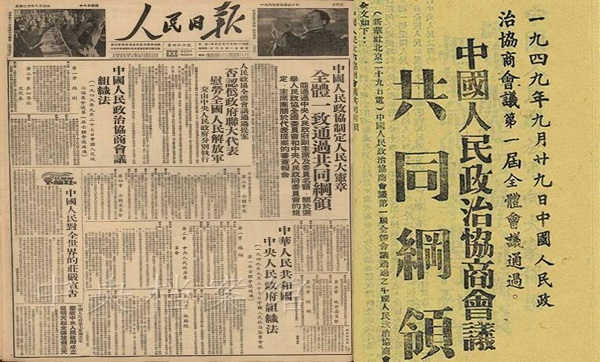

在这份《共同纲领》下,凝聚了全国各党派、民主人士、爱国知识分子、工农 |

(全文完。点击这里:返回第1页)

| 【延伸阅读】 |

||

| (本站 2016-07-01 编辑转发) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||