| 您现在的位置:教育·文史哲>历史钩沉/行知研究>笑蜀:“民主魂”陶行知在新中国的不幸遭际 (P.3.) | | 您好!今天是: | |

|

|

|

★ 本站时政评论目录

点击:到行知研究栏目首页…

“民主魂”陶行知在新中国的不幸遭际 |

| 作者:笑蜀 |

| 作者:笑蜀 来源:“爱思想”网站/《重庆陶研文史》2011年 第1期 本站编辑转载 |

| (点击这里:承上页) |

伴随着严厉的思想清算,政治上的清洗也相继出台——陶门弟子一个个中箭落马。重庆育才学校是陶行知晚年的心血结晶,是陶门大本营,在陶行知批判时受到的冲击也就最大。地方党政部门派出工作组进驻该校,以“武训精神给育才师生思想上的严重毒害”为主题,发动全校师生深揭猛批。

校长孙铭勋被宣布停职反省,地方党报对他点名批判,既发长篇,又专发社论。《人民教育》对此坚决支持,不但转载报道和社论,还由总编辑亲自撰文,确认孙为顽固坚持“武训精神”的坏样板,是“当前中国教育改革中右翼的代表,代表着资产阶级和小资产阶级的改良主义在争取人民教育事业的领导。”这位1935 年参加共产党、1948 年临危受命主持育才工作的老干部,后半生的命运就此铸定――成了老运动员,受尽折磨:三反中被诬为“贪污分子”,以死抗争(未遂)落了个自杀叛党的罪名被开除党籍。1957 年夫妻双双被打成“右派”,1961 年死于饥饿。

陶行知高足张宗麟和方与言,建国初均在教育部任司长,因不媚时俗,愤而为恩师辩诬,直接埋下祸根,在反右时同样双双殃及满门。

经过一年多的喧嚣,陶行知批判终于尘埃落定。曾经大红大紫的陶行知从此成了“问题人物”;陶行知教育思想更是成了禁区。这一状况直到八十年代中期才改观。

三

陶行知身后遭贬,据说江青起了作用。

江青与陶行知有过一段过往。1933 年夏,原名李云鹤的江青来沪,无处立足,经由田汉弟田源介绍,到晨更工学团任教;而这个晨更工学团便是陶行知创办的,并由陶提供经费。陶每周视察1-2 次,平时则通过设在市区威海卫路656 号的办事处与晨更联系。江青常通过办事处找陶。1934 年晨更被封,江青再度失业,又托陶行知介绍工作。陶就引荐她到基督教青年会办的小沙渡路女工夜校教高级班语文。

陶于江青,本有扶助之恩,江青却反目为仇,这主要是由于唐纳事件。

1936 年4月江青和唐纳缔下白首之盟,岂料蜜月未满即生婚变,江青撒手而去,唐纳寻访未遇,绝望中自杀,幸而获救。陶行知与唐纳是朋友,便在百忙中写了一首诗给唐:(参见本站编辑《陶行知与江青》一文)劝唐纳想开些,这在作为长辈的陶行知,是义不容辞。但把蓝苹比作另找“门庭”的夜莺,劝唐纳不必为她轻生,却绝对是冒犯蓝苹之辞。

1936 年4月江青和唐纳缔下白首之盟,岂料蜜月未满即生婚变,江青撒手而去,唐纳寻访未遇,绝望中自杀,幸而获救。陶行知与唐纳是朋友,便在百忙中写了一首诗给唐:(参见本站编辑《陶行知与江青》一文)劝唐纳想开些,这在作为长辈的陶行知,是义不容辞。但把蓝苹比作另找“门庭”的夜莺,劝唐纳不必为她轻生,却绝对是冒犯蓝苹之辞。

这首诗当时没有流传,却在陶行知身后的1947 年收入公开出版的《行知诗歌集》。

江青绝非胸襟开阔之辈,被一本风行天下的诗集如此“诋毁”,怎么可能善罢甘休!电影《武训传》不被毛泽东看好,这一点江青早获先机。当她听说陶行知是电影《武训传》的原动力,不免幸灾乐祸,要趁此报一箭之仇。还在1951 年2月,她已拿着令箭煽风点火。

文革中出版的《江青同志谈文艺》称,“反动影片《武训传》在上海、北京广泛上映,毛主席立即发现,便由江青同志通知周扬,指出这是一部宣传资产阶级改良主义的反动影片,必须进行批判。”她更帮助毛泽东搜集四十多篇歌颂《武训传》的文章,使之公开点名,成为举国共讨的反面材料。《武训传》批判迅猛展开,江青“功不可没”。但江青并不满足于做“幕后英雄”,运动全面开展后,她干脆走上前台,率“武训历史调查团”到武训老家进行“调查”,亲自炮制致命武器,终于打倒了武训,如愿以偿底把火引向了陶行知亡灵。

文革中出版的《江青同志谈文艺》称,“反动影片《武训传》在上海、北京广泛上映,毛主席立即发现,便由江青同志通知周扬,指出这是一部宣传资产阶级改良主义的反动影片,必须进行批判。”她更帮助毛泽东搜集四十多篇歌颂《武训传》的文章,使之公开点名,成为举国共讨的反面材料。《武训传》批判迅猛展开,江青“功不可没”。但江青并不满足于做“幕后英雄”,运动全面开展后,她干脆走上前台,率“武训历史调查团”到武训老家进行“调查”,亲自炮制致命武器,终于打倒了武训,如愿以偿底把火引向了陶行知亡灵。

陶行知虽死犹难逃劫,江青作祟确实起了作用,但也不能过高估计江青的作用――此时的江青远非六十年代的江青,尚不具备一手遮天的能量。具体就《武训传》批判和陶行知批判而言,都不是出自江青的创意,而出自最高决策者的创意,江青不过是推波助澜。那么最高决策者何以对陶行知那样“重视”,竟至在万象更新、百废待举之时,不惜翻云覆雨,非先把中共自己塑造的“圣人”陶行知拉下马不可呢?

一个直接的原因是陶行知声名太甚,客观上冒犯了天威。

陶行知去世时,中共对他评价之高可说是无以复加。这主要是由当时的政治斗争形势所决定的,即中共需要以陶行知为旗帜,最大限度地争取国统区自由知识分子,在文化界、教育界组成尽可能广泛的统一战线。

但在建国初,社会生态已发生根本变化,中共与当年国统区自由知识分子的关系,随之发生了变化――当年国统区自由知识分子已经由主要是“争取对象”变为主要是“教育、改造对象”了。作为当年国统区自由知识分子的代表,陶行知的处境与当年也就不可同日而语。

陶门弟子却云里雾里,宣传陶行知仍然不遗余力。或称陶行知“对中国新教育放下了一块奠基石”;或称“陶行知先生是近代世界教育史上最伟大的代表者之一”。

如一位著名学者后来所总结的,在当时,“只有一个伟大政治家的文治武功被尊奉为凌驾一切的最高神圣,此外则不容许或多或少承认其它任何权威。”如此,陶行知颂歌在当时也就显得分外刺耳。最刺耳的颂歌出自陶门高材戴伯韬。

远在1948 年,戴伯韬就在一本书中公然宣称:“新民主主义教育思想是毛主席和陶行知共同创造起来的。”平心而论,戴伯韬此说并非言而无据,陶行知的理论和实践对毛泽东并非没有启发。周恩来在《学习毛泽东》一文中讲过:“当‘五四’以后,毛主席参加了革命运动,他就先在城市,专心致志底搞工人运动。那时陶行知先生提倡乡村运动。恽代英同志给毛主席写信说,我们也可以学习陶行知到乡村里搞一搞,毛主席说,现在城市工作还忙不过来,怎么能再去搞乡村呢?这就说明当时没有顾到另一方面。但后来毛主席就很快转到乡村,又把乡村搞通了。”其实不单是乡村运动,毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》,毛泽东的《新民主主义论》,内中许多论断与陶行知的一贯主张是吻合的。知识分子必须与工农相结合,教育必须与生产劳动、与社会实际相结合,大众的教育、大众的科学、大众的文化……,毛泽东所倡导的这些,正是陶行知所坚持的。所以在读到《在延安文艺座谈会上的讲话》时,陶行知大有“英雄所见略同”之慨,说:“中国有救了!我们的生活教育,就是新民主主义文化的一部分。”很明显,毛泽东接受了、容纳了陶行知的一部分见解,在此基础上形成新民主主义教育理论、文化理论。其他爱国民主人士的一部分政治主张、经济主张,也曾为毛泽东所接受、所容纳。政治上建立多党联合政府;经济上没收官僚资本,允许不操纵国计民生的私人资本主义经济有广大的发展空间;所有这些都是中国共产党和以各民主党派为主体的爱国民主人士的共识。

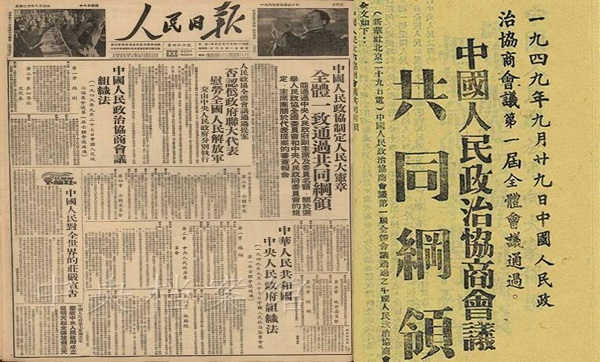

爱国民主人士的许多不同政见,即被国民党当局所拒绝、所压制的政见,基本上为以毛泽东为首的中国共产党人所容纳,在此基础上形成整个的新民主主义理论。具有宪法性质的《共同纲领》,就是新民主主义理论的法律表述。之所以叫做“共同纲领”,主要就是因为它并非一党一派的主张而是中国共产党与以各民主党派为主体的爱国民主人士的集体智慧。正是以新民主主义理论为基点,中国共产党与以各民主党派为主体的爱国民主人士结成了巩固的政治同盟,并肩推翻了国民党政权,建立了“各革命阶级联合专政”的新民主主义政权。也就是说,陶行知等国统区爱国民主人士对新民主主义理论的巨大贡献是无可争辩的。

但随着社会政治生态的根本变化,这个无可争辩的历史事实却受到了怀疑,“新民主主义教育思想是毛主席和陶行知共同创造起来的”这个著名论断,建国前自有生存理由,建国初却不能不面临生存危机。当时正在大树特树毛泽东思想的绝对权威,中共建党三十周年纪念日宣传活动的主题,便是宣传和确立毛泽东思想。

《人民日报》在“七一”前后持续半个多月以整版整版的篇幅刊载庆贺文章。陈伯达撰写的庆贺文章更是排了整整三大版。如此规模为后来的四十周年及五十周年纪念所不及。大树特树毛泽东思想的权威,重点是确立毛泽东文艺思想和教育思想的绝对权威,因为中国共产党取得全国胜利这一事实,已经证明毛泽东思想在军事领域、政治领域的权威无可比拟。而在文艺界、教育界,因为国统区自由知识分子对毛泽东思想并不熟悉,毛泽东思想的绝对权威就略嫌不足了。大树特树毛泽东思想的绝对权威,就成了中国文艺界、教育界的当务之急。

“不破不立”,要大树特树毛泽东思想在教育界、文艺界的绝对权威,必须首先破除教育界、文艺界原有的权威。陶行知在中国教育界的权威地位举世公认,难免树大招风。

陶门弟子对这一大气候没有清醒认识,不知收敛,张扬太甚,而竟至把陶行知与毛泽东相提并论,从而形成强刺激。在决策者看来,这不仅严重妨碍树立毛泽东思想绝对权威这一文艺界、教育界的中心工作,而且标志着爱国民主人士、当年的国统区自由知识分子正借着陶行知亡灵与共产党争功、要与共产党平起平坐。这体现了爱国民主人士、当年的国统区自由知识分子政治上的“狂妄”,当然不会容忍!——与陶行知教育思想分道扬镳也就是势在必行。无怪乎陶行知批判期间,会有那么多论者以大量篇幅反驳戴伯韬的“毛陶共创”说,竭力论证新民主主义教育思想完全是毛泽东的个人智慧而与陶行知风马牛不相及。

中共中央机关刊物《学习》在报道戴伯韬检讨时就直白地说:戴的根本错误,“是在于把陶行知的教育思想与毛主席的教育思想划上等号,混淆起来,没有把陶行知的教育思想加以分析与批判,没有把陶行知的教育思想和无产阶级的教育思想严格地从本质上区别开来,因而把这两种不同的思想说成是属于一个体系,一个范畴。”

但这仍然不能构成陶行知批判的终极因素――这种冲突毕竟还只是表层意义上的冲突,即传统的“功高震主”。如果仅仅存在这种冲突,如果仅仅是为了解决这种冲突,以陶行知与中共历史上的亲密关系,方式多少会和缓一些,而不至于那样翻云覆雨,大动干戈。

之所以必须采用那样激烈的方式,则主要是因为陶行知教育思想不仅有“功高震主”的嫌疑:

当时的论者称陶行知教育思想与“毛主席的教育思想”是两种不同的思想,这话既对又不对――和绝大多数爱国民主人士一样,陶行知完全以新民主主义为基点拥护中共,他的教育思想严格限定在新民主主义范畴内。所以,当中共信守新民主主义这一“共同纲领”时,当“毛主席的教育思想”没有超出新民主主义范畴时,陶行知教育思想与“毛主席的教育思想”无疑存在着事实上和逻辑上的联系,二者属于同一个思想体系。

|

在这份《共同纲领》下,凝聚了全国各党派、民主人士、爱国知识分子、工农 |

但当中共告别新民主主义,当“毛主席的教育思想”具体化为建国初的教育体制和官方意识形态,陶行知教育思想与之确乎是“两种不同的思想”,确乎存在着本质区别,两者确乎无法相容。这一点足以注定陶行知在劫难逃。即或不存在什么“功高震主”,即或没有江青拨弄是非,“天网恢恢,疏而不漏”,陶行知批判也是迟早的事。

(未完,点击这里:接下页)

| 【延伸阅读】 |

||

| (本站 2016-07-01 编辑转发) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||