| 您现在的位置:首页>重读历史>沉重的1957-1965>唐正芒、胡燕:略论一九五七年至一九五八年的全民整风... (P.3.) | | 您好!今天是: | |

|

|

| 【党史研究】 |

略论一九五七年至一九五八年的全民整风运动 |

| 作者:《中共党史研究》/唐正芒、胡燕 |

| 作者:唐正芒、胡 燕 来源:中央党校·中国干部学习网 本站编辑转载 |

| (点击这里:承上页) |

(四)整风的步骤不尽相同。党政机关的整风在融入全民整风后,是执行原计划中的第三四阶段的任务,即每人研究文件、批评反省,提高自己;农村、工矿企业的整风则无明确步骤,在进行两条道路大辩论的同时,也相应地就具体工作进行了鸣放和改进;而民主党派、工商界的整风,由于受其阶级定性的影响,同时又在进行反右派斗争,所以未按整风规定的步骤进行完整意义的整风,贯穿运动始终的就是思想改造运动。科教文领域则既有反右派斗争和思想改造内容,也有党政机关和工矿企业中的鸣放辩论和工作整改的步骤和内容。

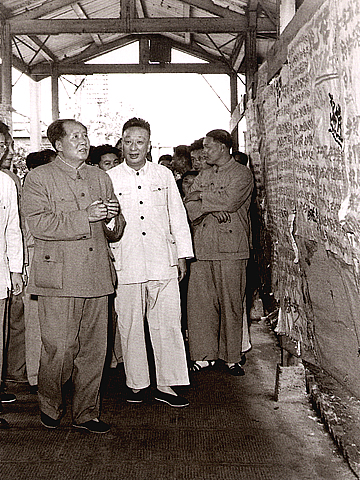

(五)在全民整风运动中,大鸣、大放、大字报、大辩论成为所谓批判资本主义、进行社会主义教育的最广泛的形式。特别是大字报,被认为是“极其有用的新式武器”,其他三种方式大多也是通过大字报来实现的。大字报先是所谓右派分子“向党进攻的工具”,后又是反右派斗争中重要的反击工具,而在全民整风中又推广到农村、工厂企业、少数民族、科教文战线等更广阔的领域,并得到中央领导的充分肯定。刘少奇、周恩来、朱德、陈云、邓小平及在京的中央委员、候补中央委员等72人,在首都40个国营工矿企业整风进入高潮期间,分别到一些工矿企业观看大字报,了解整风情况。这种鼓励使大字报在更大范围内得到推广,毛泽东称赞“大字报是个好东西,我看要传下去”,“越多越好”(19)。综观党的历史,“四大”的方式除了在1957年的全党整风、全民整风中使用和“文化大革命”中泛滥外,其他历次整党整风基本上没有使用。

四、全民整风运动的历史影响

全民整风运动在当时的社会生活中扮演着重要角色,从某种意义上说是当时国家政治生活的重要内容。当时的评论是:“整风这条总纲带动了党和国家的全部工作。党的整风运动和反右派斗争,发展为全民的整风运动,而全民的整风高潮,又进一步地推动了全民的生产和建设的高潮。”(20) 所以,全民整风运动在当时无疑产生了一定的积极影响,然而更多的是消极影响。

(一)全民整风运动一定的积极影响

全民整风运动在某种程度上促进了生产,并对巩固刚刚建立起来的社会主义制度起了一定作用。在农村整风的过程中,通过对粮食棉花等问题的大辩论,广大农村着重批判隐瞒粮食产量、欺骗国家的行为,教育农民树立积极交粮的意识。村社干部的认识得到了提高,管理方法得到了一定的改善,广大农民也通过辩论进一步认清了形势,从某种程度上增强了支持国家统购统销政策的热情和积极性,农民在交粮交棉问题上表现出积极的态度。如河南产棉区在开展大辩论后,出现了群众性的爱国售棉高潮;安徽各地农业社在开展大辩论后,当年秋粮的预交预售,比丰收的1955年同期入库粮食增加了一倍多。不少地方还批判了瞒产行为,报实了粮食产量。这也使粮食征购工作进行得更快、更顺利了。这种积极交售粮棉的爱国行为,无疑对解决建国初期国家的粮食问题、推动工业生产起了一定作用。

在机关、工厂企业的整风运动中,职工提出的正确意见,对改进领导干部作风、密切同群众的联系、改善生产管理起了一定的作用。特别是一段时期机关和工厂企业以精简机构为中心的整改,通过下放干部支援基层生产特别是农村生产,既可以加强对农村工作的指导,使农村获得许多必要的人力,又可以使干部在生产第一线得到锻炼,进一步改进干部思想作风,提高干部的政治觉悟和实际工作能力。

【本站注:如果说,上面总结的所谓“积极影响”确实多少存在一些的话,那么,它的反面——消极的、负面因素正潜藏其中。】

(二)全民整风运动的消极影响

尽管全民整风运动在当时起了某些积极作用,但从总体上看,其消极影响仍是主要的。

1.全民整风对“大跃进”的发动起了推波助澜的作用

首先,在社会舆论上。全民整风运动是继反右派斗争后开展的,如果说反右派斗争使“右派”“不敢讲话”了,(21)那么接着而来的社会主义思想与资本主义思想、社会主义道路与资本主义道路大辩论的全民整风运动,则又使广大群众也“不敢讲话”了。【本站注:经过全民“洗脑”,自然更加“听话”。趋炎附势者如鱼得水,直言进谏者、“妄议朝政”者即为“右派分子”,必被打倒之、专政之——数千年的历史继续轮回上演】

运动中名义上是要以“四大”让大家畅所欲言,要“坚决地放,彻底地放”,实际上是要通过“四大”把人们的思想全都统一到当时所认识的社会主义思想上来,不准有其他的思想意识存在。在全民整风的社会主义教育中,来自毛泽东和党中央的任何号召都被赋予了极强的立场观念,于是这些号召很快就“深入人心”。正是由于整风使人们“不敢讲话”了,所以,当党中央号召“大跃进”时,不仅听到的只有拥护的声音,而且出现了一些奇特的大动员和参与狂热。全民整风本身也被称为思想战线上的“大跃进”,成为整个社会全面跃进的重要一环。可见全民整风而形成的紧张的舆论氛围,确实对“大跃进”的发动起了推波助澜的作用。

|

|

其次,在生产指标上。“大跃进”的一个重要特征就是“高指标”。而这与在全民整风中反浪费反保守的“双反”运动也是不无关系的。当全民整风方兴未艾时,1958年3月3日,中共中央发出了《关于开展反浪费反保守运动的指示》,指示说反浪费反保守“是一个社会主义的生产大跃进和文化大跃进的运动,是在全民整风运动中改进整个国家工作和促进全民大干劲的一个带有决定性的运动”(22)。指示还认为运动中“会不断出现惊人的奇迹”和“各种平日难以达到的先进的速度和先进的指标”。“原来设想和安排好的平衡,也会不断地被万马奔腾的群众运动所突破”,于是要求“审订原来的规划”。(23)

为了“促进1958年的生产建设,第一件事就是要订出一个先进的计划。如果计划订得保守,……领导就会跟不上去,群众的积极性和创造性就只能开花,不能结果”。最终“就没有什么高潮,更谈不上什么跃进”.(24)这样一来,农村、工厂企业不断批判保守的生产计划,制定新的生产奋斗目标,“快马加鞭、增产再增产”。“许多原来被认为是先进的指标,也都变成了落后的指标”。(25)农业、工业的生产指标随之都节节攀升。全民整风运动不仅从思想上为“大跃进”做好了准备,而且为反对保守计划而制定的不断攀升的高指标,又在事实上为“大跃进”的开展定下了“奋斗”的目标。如1958年1月南宁会议后,河南、广东、陕西、江西、河北等省粮产指标和1958年钢产指标的节节升高,就是在这种气氛下形成的。

再次,在阶段衔接上。正如刘少奇在中共八大二次会议的政治报告中所说的:全民的整风高潮,进一步地推动了全民生产和建设的高潮。整风运动发生的政治思想上的各种深刻变化,都汇合成为社会主义建设事业中伟大的革命干劲。人们在劳动和工作中,出现了高度的社会主义积极性,因此他强调,目前社会主义建设事业的大跃进即“是反右派斗争和整风运动胜利发展的结果”。(26) 这一论述体现了全民整风运动与“大跃进”运动之间的密切联系和两个阶段前后相继的必然性。事实上也是如此,1958年,农业、工厂企业等生产战线全民整风运动的重心,完全移到了生产“大跃进”上来,生产“大跃进”已成为人们关注的焦点,并已基本取代整风而成为中心任务。而这种事实上的前后衔接关系,也体现了全民整风对“大跃进”所起的推动作用。

2.在错误判断主要矛盾的思想指导下,全民整风运动影响了社会发展的进程

中共八大二次会议改变了八大对我国社会主要矛盾的正确判断,并将这一错误认识正式写进了党的文件。同时,毛泽东还得出了我国社会还存在“两个剥削阶级和两个劳动阶级”的结论。这种错误的认识,影响了在全民整风运动中对鸣放、辩论、批判对象的性质的确定,用对立的阶级矛盾的指导思想来指导大鸣大放,从而使全民整风运动中阶级对立的意识加强,犯了不少“左”的错误。全民整风运动在知识分子集中的工商界、民主党派、科教文领域中,对已划为资产阶级范畴的知识分子开展了一系列“插红旗、拔白旗”之类的思想改造运动,以进一步“巩固”反右派斗争的“成果”,造成了对人民民主的破坏,除此之外,还使扩大阶级矛盾的思想认识影响到了广大农村和少数民族地区的整风运动。

以农村整风运动为例,在农村的社会主义教育运动中,认为有的社之所以成为落后社,是因为那里的“敌我矛盾和人民内部的矛盾都比较尖锐,而且是混杂在一起的;资本主义活动比较严重”(27)。

在农村的大鸣大放中,像刘介梅一样出身雇农在解放后翻身富裕起来的富裕中农,被视为农村中资本主义思想的代表人物,并将斗争矛头基本上指向了这些新富裕中农,在农村中造成了谁也不敢冒尖、不敢致富的心态和氛围,对农村民主建设和生产力的发展产生了严重的消极影响。

对于党提出的统购统销政策,大多数农民是拥护和支持的,但是,农民毕竟是小生产者,有发家致富的愿望。对一些余粮户和有条件从事家庭副业的农户来说,统购统销割断了他们与市场的联系,失去了处理余粮和农副产品的自由,也在一定程度上影响了这部分农民的经济收入。所以,对这一政策,一些农民主要是富裕中农颇有微词甚至有不满情绪,这本不奇怪。但在农村的大辩论中,将他们作为批判的主要对象,将他们的想法和意见一概作为资本主义思想在农村的代表加以批判。这就严重挫伤了这部分农民的生产积极性,影响了农业生产,也影响了国家经济建设,从而在一定程度上影响了社会发展的进程。

再如当时部分农民对加入合作社尤其是高级社有不满情绪,部分社员要求退社,这主要是对合作社管理体制、干部工作作风、收入分配上的平均主义有意见,并不是对合作社本身不满,更谈不上是要走资本主义道路,反对社会主义。但当时却将其简单地归结为是对社会主义发生动摇而迷恋资本主义,过火的批判,造成了对许多农民的伤害。将农民的思想认识问题、农民对合作社(以及后来的人民公社)生产管理的不同意见动辄扣上走资本主义道路的帽子,使一些素质不高的农村干部动辄以“资本主义”的大帽子去对待社员。由此,还逐渐形成了一旦农村和农业生产上出了问题,就大抓阶级斗争、从资本主义思想上找原因的思维定式。在这种背景下搞阶级斗争,只能是人为地寻找阶级斗争对象,这就不能不造成阶级斗争的扩大化。连续不断地“制造”阶级斗争,可以说是中国农村经济和社会发展长期停滞的重要原因之一。

又如在少数民族地区的整风运动中,由于不适当地绷紧了阶级矛盾和阶级斗争这根弦,导致混淆两类不同性质的矛盾。对地方民族主义倾向估计过分严重,未能严格区分地方民族主义与民族感情的界限、地方民族主义与向领导机关提批评建议意见的界限,如要求民族自治地方经济建设的规模大一些的意见,要求一个民族地区建立民族自治地方的意见,要求保证自治民族行使国家允许的自治权的意见,要求尊重少数民族干部在自治机关的职权的意见,要求纠正民族自治地方以党代政、党政不分现象的意见等等,将这些正确的意见和建议,统统当作地方民族主义,甚至当作反对党的领导或扣上分裂祖国的反动的资产阶级地方民族主义帽子而予以批判,这就把正常的人民内部矛盾简单地上升为阶级矛盾、敌我矛盾,从而堵塞了言路,伤害了民族同胞的感情,错误地打击了一批少数民族干部和从事民族工作的汉族干部。

3.以群众运动特别是“四大”的形式做政治工作违背了社会主义建设的规律

在革命战争年代,群众运动无疑发挥了巨大的作用。直至解放初期,党通过发动大规模的土地改革、抗美援朝、镇压反革命、“三反”、“五反”、肃反、社会主义改造等群众性的政治运动,巩固了新生的人民政权,确立了社会主义制度,推动了中国社会历史的前进。实践证明,其间虽然在某些方面有偏差,但运动的成绩是主要的。然而到了全民整风时期,由于社会主义制度已建立起来,社会主要矛盾发生了变化,党和人民的主要任务是进行社会主义经济建设,在这种情况下,再广泛发动群众搞政治运动已经不适应社会主义建设的需要。

全民整风运动中群众运动的形式与“四大”结合了起来。“大鸣、大放、大字报、大辩论”在1957年党的整风后流传了下来,到了全民整风时期,成为更加广泛的群众运动形式。党的领导人错误地认为“四大”这种群众运动形式是指导任何革命和建设的一大法宝。由于毛泽东大力倡导和支持群众性的“四大”,所以党的八届三中全会后,全国在1957年的最后一个季度 中掀起了一场规模更大的群众性“鸣放高潮”。到了1958年春天,又掀起以“反保守”和“反浪费”为内容的“双反”鸣放高潮。实践证明,以大字报为代表的“四大”表面上是发动群众,发扬民主,各抒己见,实际上起了利用群众、压制民主的客观消极作用。如在“双反”运动中,大字报批评的是企业生产、高等院校中的浪费现象,但人们批评的浪费保守并没有一个科学的标准,而且大字报张贴的任意性、内容的随意性,使其在相当程度上失去了可信性。尽管大字报在一定程度上揭露了部分问题,但它更表现出了其无中生有、断章取义的消极一面。甚至在某些单位、某些场合,大字报变成了互相攻击、恶意诋毁的工具。

中掀起了一场规模更大的群众性“鸣放高潮”。到了1958年春天,又掀起以“反保守”和“反浪费”为内容的“双反”鸣放高潮。实践证明,以大字报为代表的“四大”表面上是发动群众,发扬民主,各抒己见,实际上起了利用群众、压制民主的客观消极作用。如在“双反”运动中,大字报批评的是企业生产、高等院校中的浪费现象,但人们批评的浪费保守并没有一个科学的标准,而且大字报张贴的任意性、内容的随意性,使其在相当程度上失去了可信性。尽管大字报在一定程度上揭露了部分问题,但它更表现出了其无中生有、断章取义的消极一面。甚至在某些单位、某些场合,大字报变成了互相攻击、恶意诋毁的工具。

又如在中国农工民主党的交心运动和整风大辩论中,受当时政治气候的影响,一些人通过“四大”的形式特别是大字报讲了许多违心的话,把一些已经解决了的思想问题又重新倒出来,甚至无限上纲,乱扣帽子,使正常的民主与法制遭到了严重破坏,且对个人也产生了巨大的冲击和政治压力,甚至是人身伤害。所以,全民整风运动时运用“四大”广泛发动起来的群众运动,在一定程度上已对中国民主政治建设造成了破坏。因为它人为地加剧了全国政治空气的紧张,引发了一些人人自危的因素,与新生的社会主义制度应有的和谐局面极不协调,并导致国家政治生活走向不正常,对中国社会产生了不小的消极影响。

到了全民整风中后期,毛泽东又试图将群众运动从政治领域引入经济建设领域,发动自下而上的群众运动,试图利用人民的政治热忱搞经济建设,从而发动了大跃进运动。由于人们思想上的盲从,未按经济规律办事,结果这种经济建设上的群众运动,使社会主义经济事业付出了沉重的代价。

历史证明:在和平建设时期,把群众运动作为政治工作和经济建设的主要手段,这与社会主义时期的政治生活主题特别是经济建设规律是很不适应的。所以,深化对群众路线的正确认识和把握,摒弃对群众运动的错误观念,才会有利于建设中国民主政治和构建社会和谐局面,才能更好地搞好经济建设。□

(全文完,点击这里:返回第一页)

【注释】

(19) 毛泽东:《打退资产阶级右派的进攻》(1957年7月9日)。

(20) 《建国以来重要文献选编》第11册,第286页。

(21) 转引自薄一波《若干重大决策与事件的回顾》(人民出版社,1993年)第623页。

(22) 《建国以来重要文献选编》第11册,第201页。

(23) 《建国以来重要文献选编》第11册,第203页。

(24) 《人民日报》1958年1月5日。

(25) 《建国以来重要文献选编》第11册,第136页。

(26) 参见刘少奇1958年5月在中共八大二次会议上的政治报告。

(27) 《人民日报》1957年10月8日。

【相关链接】

4、中共中央关于向全体农村人口进行一次大规模的社会主义教育的指示(1957年)

5、中共中央《关于在企业中进行整风和社会主义教育运动的指示》(1957年)

6、中共中央《关于今冬明春在农村中普遍展开社会主义和共产主义教育运动的指示》(1958年)

12、林蕴晖教授主讲(视频):① 1958 年的“大跃进” ② 所谓“三年困难时期”![]()

|

|

||

| (本站 2016.05.14 编辑转发 2019-02-07 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||