| 您的位置:教育·文史哲>陋室文化>应天常教授专栏>【转载】应天常:新传广播电视新闻教育事业的开拓者 | | 您好!今天是: | |

|

|

应天常教授专栏相关文章:

本站评论(更新):

重读历史(更新):

应天常:新传广播电视新闻教育事业的开拓者 |

| · 广州大学新闻与传播学院 叶芳芳等 · |

| 撰稿:叶芳芳 信息源:广州大学新闻与传播学院网站 本站编辑转载:2019-03-05 (浏览数: 人次) |

【原编者按】新闻与传播学院已经走过了11个年头。细数走过的日子,那些为学院的发展、为学院做过贡献的老师,我们不能忘记。这个暑假,让我们走进他们,聆听他们与新闻与传播学院的故事。 |

7月中旬,广州的太阳毒辣辣,闷热的气息充满城市的每一个角落。在一个阳光明媚的中午,新闻与传播学院退休教师应天常在家接受了我们的采访。客厅里摆着很多书,鱼缸里的鱼游来游去,阳台上种着许多花草,笼子里的两只鸟时不时发出鸣叫声,让人感觉很惬意,不难看出教授是一个很会生活的人。虽然天气很炎热,但跟和蔼、健谈的应教授进行交谈时一件很享受的乐事,让记者有“如沐春风”的感受,更为教授为广大新闻事业教育的发展所作出的贡献感到敬佩。

应天常,江苏镇江人,广州大学新闻传播系副主任,副教授,硕士研究生导师;暨南大学、深圳大学兼职教授;全国汉语口语研究会副理事长,学术委员;中国广播电视学会主持人节目研究会理事,学术委员;历届全国广播电视节目主持人"金话筒”奖专家评委。今年74岁的应教授看起来很精神,完全不像一个年过70的老人,说起话来声音很饱满。虽然应教授已经从教师岗位上退休,很多学生都不认识他,但这并不影响他曾经为广州大学广播电视新闻教育事业的推广和发展所作出的贡献。可以大胆地说,没有他20多年前的付出,就没有今天的新闻与传播学院。

应天常,江苏镇江人,广州大学新闻传播系副主任,副教授,硕士研究生导师;暨南大学、深圳大学兼职教授;全国汉语口语研究会副理事长,学术委员;中国广播电视学会主持人节目研究会理事,学术委员;历届全国广播电视节目主持人"金话筒”奖专家评委。今年74岁的应教授看起来很精神,完全不像一个年过70的老人,说起话来声音很饱满。虽然应教授已经从教师岗位上退休,很多学生都不认识他,但这并不影响他曾经为广州大学广播电视新闻教育事业的推广和发展所作出的贡献。可以大胆地说,没有他20多年前的付出,就没有今天的新闻与传播学院。

退休后“虚度时光”

“现在就像是‘虚度时光’”——应教授笑着形容自己现在的生活。

退休后,应教授每天必做的就是看新闻,了解国际国内发生的大事,其次就是读书。书籍在他看来是精神食粮,一天不吃就浑身不得劲儿。闲暇时时逗逗家中的相思鸟,与儿孙共享天伦;经常与楼下的老人家们聊聊天儿,讨论时事,谈话历史;有时给一些播音主持专业的学生上辅导课,偶尔参与研讨会之类的活动。尽管逐渐脱离了学界,但这种简单的生活方式,却让应教授有一种说不出来的满足。

2006年,年过花甲的应教授从广州大学退休,离开了三尺讲台,转而伏案书桌,专心写书。这样的日子不到两年,应教授再次“重操旧业”,应深大的邀约,兼职赴任帮助推动深大播音主持系的事业建设。起初应教授是不愿意的,因为当年在广州大学创建新闻与传播学院时他已经“累得够呛”,但深大“三顾茅庐”的精神最终把他感动了。与深大结缘5年后,应教授终于得以功成身退。2012年,应教授重回广州大学,开课三个学期,后考虑到年龄因素,便退了下来,开始他自在闲适的退休生活。

“一个没有读过大学的教授”

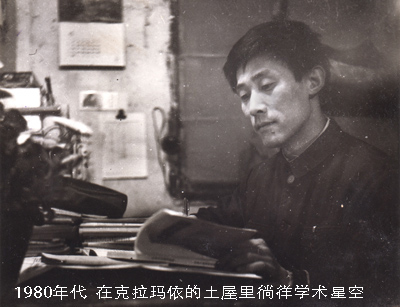

“我是一个没有读过大学的教授”——给研究生上课时,应教授这样介绍自己。青年时代,应教授在安徽师范大学接受教育,主修的两门专业分别是政治经济学和汉语言文学。安徽师范大学相当于现在的夜大,在经过一段时间的学习后,他觉得课堂的进度太缓慢,于是自学完汉语言文学的内容。由于不愿意勉强自己在课室中浪费时间,应教授在没有修读完汉语言文学的情况下,只身跑到了新疆克洛玛依,支援边疆建设,援建西部事业。

集中精力把学术做好是应教授在新疆的首要任务。“在新疆工作的那段日子很苦”,教授坦言,“但有一个好处,就是我能专心做学术,不被外界所打扰。”在这座安静的新疆小城,他一边工作,一边开始了他的语言学研究。当时国内的语言学研究滞缓,文化大革命结束后,格列斯的语用学才刚刚得以传入中国,在当时文献资料紧缺的情况下,应教授一边自学外语一边研究语言学。付出便有回报,由于应教授在语言学领域的研究在国内突出,他被教育部相中,任命到北京编写《教师口语》丛书。

集中精力把学术做好是应教授在新疆的首要任务。“在新疆工作的那段日子很苦”,教授坦言,“但有一个好处,就是我能专心做学术,不被外界所打扰。”在这座安静的新疆小城,他一边工作,一边开始了他的语言学研究。当时国内的语言学研究滞缓,文化大革命结束后,格列斯的语用学才刚刚得以传入中国,在当时文献资料紧缺的情况下,应教授一边自学外语一边研究语言学。付出便有回报,由于应教授在语言学领域的研究在国内突出,他被教育部相中,任命到北京编写《教师口语》丛书。

虽然没有读过大学,但教授却用自身的例子告诉我们真正的大学生应该是怎样的。

谈到如何改善当今大学学风普遍下降的问题,应教授认为这完全要靠学生的自觉性,大学生应该要有自己的想法。应教授还向我们提起深大一个毕业晚会的场景:前面都是歌舞类热闹的节目,但最后播放了一个纪录片——《我们的生活》。片子里真实地记录了大学生在寝室里如何虚度光阴,如何从早上八点打游戏打到夜里两点钟,如何在学校喝啤酒打架发酒疯……应教授告诉我们,当时他看完片子,认为学生能把他们虚度光阴的这段生活分享出来确实很有勇气,但他更希望学生能把在大学里虚度的这段光阴抢回来,在未来的工作生活中好好把握时光。

从无到有 创院如创业

1993年,应教授受聘来广州开拓岭南广播电视新闻教育。当时小有名气的他被邀请来广州开讲座,被原广州师范学院的书记和校长相中,劝他留下。几经思考,他选择来广州从事新闻教育领域的新事业。万事开头难,刚刚任职的那段时间,应老师几乎日日是焦头烂额。那时的新闻传播系可以说是一无所有。“当时感觉是上当了”,应教授笑道,“我原来以为是来上课教书,没想到变成创院了。”而应教授的夫人也于1994年来到广州,后在广州大学党委宣传部工作,于2007年退休。

创院初期,最棘手的是师资的问题。学院教师不够,以至于在最忙碌的时候应教授一人就负责了九门课。而这并不是长久之计,引进人才是当时最主要的任务。“李近老师、郭琴老师、田秋生老师和已退休的何碧老师等,都是当时我着手引进的”。这些新到岗的老师为学院注入了新鲜血液,使得学院的发展道路慢慢步入正轨。

应教授邀请了如白岩松等众多央视著名主持人来校讲学

当时在选拨人才的时候,应教授很看重教师的能力,而不是只看学历。教授回忆,当时苏凡博来应聘时是本科学历,而学校的门槛最低是硕士,因为不想错过人才,他跟学校保证苏凡博两年内能拿到硕士,而后来苏凡博也没让他失望。

此外,考虑到课程设置和人才培养计划的问题,应教授专程到北京考察,包括北京广播学院(今中国传媒大学)、北京师范大学、复旦大学和暨南大学等。借鉴了这些有办学经验的高校的人才培养计划后,学院根据自身实际情况制定了全新的一份办学计划。“我们的教学计划是有我们自身特色的”,应教授说道。

就这样,从无到有,当年的新闻传播系从只有记者专业和播音主持专业,到后来增加了网络传播、广告等专业。随着专业越来越丰富,教师队伍也逐渐壮大。在应教授看来,学院能够发展到今天这个样子,离不开奋斗在教学岗位的老师们。这些老师们将自己生命中最重要的时刻奉献给了学院,他们是创办学院的中基,是支柱。一批老师退休离任,紧接着到来的一批又马上接过前人的接力棒,一代代薪火相传。他们创新活跃的思维,为学院的前进发展带来了无限的活力与动力。应教授表示,“无名英雄太多太多,没有这些老师,妄谈学院的发展。”

谈及新闻与传播学院如今的发展趋势,应教授感叹道:“新闻与传播学院自创建到现在已经发展了二十多年了,现在的新传院发展势头很猛,视野很开阔,办学门路很多很清晰,并且时刻紧跟着时代发展潮流的脚步,可谓与时俱进。”

严师出高徒 寄语大学生

“一定要让学生学到东西”,这是应教授多年来的教学理念,因此,应教授对学生的要求很严格。真正退休前,应教授给广大研究生上一门精品赏析课。这是一门选修课,但上课的人很多。一次,应教授安排学生们看《伴》这部纪录片,然后要求每个人写篇文章。但看到大家的作业都是在百度上摘抄的,交上来的是一篇篇评论文,应教授忍不住当着所有学生的面发火了。“每一篇文章我都认真批改,包括错别字我都改出来了,但看到学生这样马虎对待作业,我改到11点就改不下去了,当时气得把笔都摔了。”应教授回忆道,“后来大家都不敢随便对待我的作业了。”

新闻专业的学习素来强调实践的重要性,这也是我院一直以来强调的特色。

应教授强调说,“现在讲究的是职业教育,实践是专业学习不可缺少的一部分。”在学院发展的初期阶段,学以致用便得到充分的贯彻实行。暑假,大一学生至少要到相关的媒体单位实习30天,否则开学时是不允许报道注册的;而大二大三的要求则分别提高至35天和40天。“像广州电视台的梁志皋等都是我们培养出来的学生,为媒体单位培养出优秀人才,这也算是为我教学生涯的后半段画上圆满的句号。”

建院初期,很多硬件设备都不能满足学生的需求,但当时的学生很认真学习。应教授介绍:“当时条件没有现在这么好,像演播厅、编辑室等一些设备、器材都紧缺,我们当时都是借别人的电教室来上课,但我们的学生非常勤奋。”

对比起当今大学生的求学状态,应教授表示不太满意。在应教授眼里,大学是我们人生中最重要的一个阶段,是我们人生观的形成阶段,是我们知识储备的一个积累阶段,更是我们将来过好一生的一个关键。因此,应教授寄语大学生:“我希望同学们珍惜大学时光,一定要有自己的规划,为将来飞得更远储备能量,走好人生的每一步。” ■

【记者手记】

叶芳芳:非常幸运这次采访是应教授首次接受的个人专访。尽管岁月流转七十载,教授仍神采奕奕、思维灵敏,交谈间提出的问题时常让我们深思。采访过程中,教授多次提起大学生的读书问题,督促我们要重视阅读。甚至还拿出了两本自己编写的书籍赠予我们,以资鼓励。感谢有此机会能与教授相谈,这短短的一个下午让我受益匪浅。

王佳璇:这次有幸登门拜访教授,初见教授,70多岁的年纪有着50多岁的面貌,显得尤为健朗。一见面便给人以亲切的感觉。与其说是一个多小时的采访,不如说是一次精神的传达,是长者对晚辈的美好的寄予。从年轻时投身于新闻事业到晚年退休在家修身养性,依旧手不释卷,教授传达给后代的是“活到老学到老”的精神真谛。愿我们在浮躁现世也能淡去繁华归书海,永远秉持着对学习的热忱!

(文记:叶芳芳 摄影:王佳璇 编辑:张雪君)

时间: Sep 27, 2016 11:28 PM

【本站注】原网页图片皆未能显示,这里是本站插图。

|

| 本报道原网页截图 |

〖前一页〗 1 〖后一页〗

【相关链接】

( 2019-12-22 更新)

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||