| 您现在的位置:教育·文史哲>教育技术>WebQuest – 网络探究式学习的一种形式 | | 您好!今天是: | |

|

| 输入关键词,精准搜索本站 | |

教 育

历 史

时评杂谈

| 近 期 评 论 |

点击:更多评论

WebQuest – 网络探究式学习的一种形式 |

| 撰稿:作者:张来春 (上海市中高级中学) 来源:互联网 本站编辑转发; (本页浏览:人次) |

【本站按】上海张来春老师的这篇介绍WebQuest(网络探究学习)的说明性文字,大约发布于2002年。信息技术及教育技术的发展日新月异,WebQuest(网络探究学习)现在已经不大有人问津了。 如今又有了所谓“TPACK”(Technological Pedagogical Content Knowledge,亦即“整合技术的学科教学知识”)风靡一时——其实这是美国学者科勒(Koehler)和米什拉(Mishra)于2005年在舒尔曼(Shulman)提出的学科教学知识PCK的基础上提出的,仅从出现的时间来看,也算不上什么“最新”。回首南国农教授的有关“现代教育技术”理论,它也不见得有多少特别先进之处。 而WebQuest(网络探究学习),从理念到方法,至今看来不仅未必“过时、落后”,相反,本站认为它依然有很多值得借鉴之处,实用性很强;若以当下的技术发展来看,对它在借鉴的同时,创新发展的空间也不小。故本站对本文依然保留,供读者参考。起码,它展示了现代教育技术走过的一段路程。而历史,往往能给当下提供诸多启迪,激发出创新的火花。 |

一、概 念

WebQuest 是美国圣地亚哥州立大学的伯尼·道奇(Bernie Dodge)等人于1995年开发的一种课程计划。

“Web”是“网络”的意思,“Quest”是“寻求”“调查”的意思,而“WebQuest”在汉语中则还没有一个与之相匹配的词汇。WebQuest 是一种"专题调查、寻求答案"的活动,在这类活动中,部分或所有与学习者互相作用的信息均来自互联网上的资源。根据这一意思我们可以把它译为"网络探究学习”或“网络专题调查"。这就使人联想到我们时下的探究式学习、基于网络资源的主题学习,以及两年前引入国内的"Intel 未来教育"教师培训项目等等。

二、分 类

根据完成时间的长短,WebQuest 可以分为短周期和长周期两种。短周期的WebQuest 一般一至三课时完成,其教学目标是获取与整合知识,学习者需要处理大量新信息并最终形成对这些信息的意识。而长周期的WebQuest 一般耗时一个星期至一个月,其教学目标是拓展与提炼知识,学习者需要深入分析“知识体”,学会迁移,并能以一定的形式呈现对知识的理解。

三、组成部分

一个WebQuest必须包括绪言(Introduction)、任务(Task)、过程(Process)、资源(Resources)、评估(Evaluation)、结论(Conclusion)等6个部分(关键属性)。除此之外还可以有诸如小组活动、学习者角色扮演、跨学科等非关键属性。

1. 绪 言(Introduction)

"绪言"部分的目的主要有两个方面:给学习者指定方向;通过各种手段提升学习者的兴趣。为做到这一点,可以使主题看起来显得:

◇ 与学习者过去的经验相关;

◇ 与学习者未来的目标相关;

◇ 充满吸引力,生动有趣;

◇ 重要,因为具有全球性意义;

◇ 紧迫,因为需要及时的解决方案;

◇ 有趣,因为学习者将进行充实而有意义的角色扮演。

2. 任 务(Task)

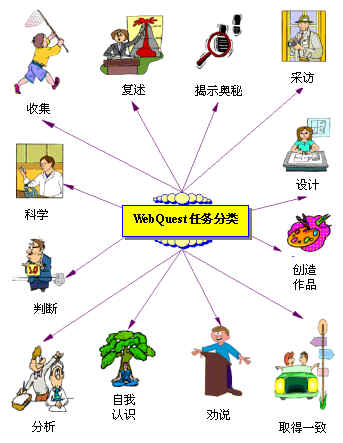

WebQuest 的"任务"模块对练习结束时学习者将要完成的事项进行描述。最终结果可以是一件作品(如PowerPoint演示文稿),或者是口头报告(如解释某一特定主题)。具体可包括编纂、复述、判断、设计、分析等等(参见右图),或是这些任务不同程度的综合。

3. 过 程(Process)

在“过程”模块中,教师给出学习者完成任务将要经历的步骤,让学习者知道完成任务的过程。其中可以包括把任务分块的策略,对每一学习者扮演角色或看问题的视角的描述等等。指导者还可在这一部分提供学习建议及人际关系建议,如如何组织头脑风暴活动等。整个过程描述部分应当相对简短而清晰。

4. 资 源(Resources)

“资源”是一个网站清单,这些网站指导者事先已查找过,能帮助学习者完成任务。资源经过了预选,以便学习者能在主题上集中注意力,而不是漫无目的地网上冲浪。需要说明的是给学生的资源并不限定在网上,也可以包括非网上的资源。

没有道理说一个WebQuest 的资源中不可以包括教科书、录音带、与他人面对面的交流。

5. 评 估(Evaluation)

“评估”是WebQuest中的新增模块。显然,如果我们要证明用网络来学习的花费是值得的,我们需要能够测评学习结果。由于我们寻求的学习在布鲁姆目标分类学(Bloom's Taxonomy)中处于较高层面,因此难以用多项选择测试题来测量,需要有一个评价量规(evaluation rubric)。根据给予学习者的任务的不同,评价量规可以有不同的形式。

6. 结 论(Conclusion)

WebQuest 的“结论”部分提供机会总结经验,鼓励对过程的反思,拓展和概括所学知识,鼓励学习者在其他领域拓展其经验。这一部分并不特别重要,但能进一步解释、说明文档,提示读者这是文章的结束。

“结论”部分还可以给教师提供许多问题,这些问题在全班讨论时可能会用得到。

“结论”部分还可以给教师提供许多问题,这些问题在全班讨论时可能会用得到。

四、教学设计

学习设计WebQuest 是一个从简单、熟悉到复杂、陌生的过程。这意味着从单学科的短周期WebQuest开始,逐渐上升到长周期的跨学科活动。

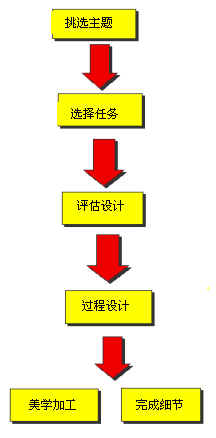

以下是建议的步骤(第3~7步可参见右图):

1. 悉相关知识领域的网上资源;

2. 这些资源组织成可供查询数据库、参考资料等类目;

3. 鉴定适合课程标准且具备网上资料的主题;

4. 从这些主题中挑选任务;

5. 设计评价量规;

6. 设计可供执行的步骤;

7. 进一步加工,完成细节工作,使之符合美学原则。

至此,WebQuest的设计就大功告成了。

需要指出的是,在这一过程中,最困难的部分是选择任务(亦可说“目标”),最耗时的部分是设计过程。□

【参考资料】

Articles by Bernie Dodge, San Diego State University (伯尼·道奇文章,圣地亚哥州立大学)

1 ."Some Thoughts about WebQuests",

http://edweb.sdsu.edu/courses/edtec596/about_WebQuests.html

2. "Building Blocks of a WebQuest",

http://edweb.sdsu.edu/people/bdodge/webquest/buildingblocks.html

http://www.being.org.cn/webquest/tjwq.htm

| (本站 2022-04-12 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||