| 您现在的位置:教育·文史哲>语文教育>林若男、应学俊:作文教学要着重培养学生“自己改”的能力 (P.2) | | 您好!今天是: | |

|

|

教 育

重读历史

时评杂谈

| 安 徽 / 林若男 应学俊(发表于《课程·教材·教法》 1986 年第 11 期) |

| 原创撰稿:林若男、应学俊 来源:本站原创 本站编辑发布 |

| (点击这里:承上页) |

三、从“改”与“作”的关系,看学生自己改的可行性

有人认为,学生自己改自己的作文未必行得通;即便行,也只是少数学生。但理论和实践都告诉我们,这是不必要的担心。

如前所述,修改是习作过程的重要组成部分,“‘改'与‘作'关系密切”⑿;修改文章不仅在深化作者的思想认识,也在提高写作能力。

从文章第一稿到后来的反复修改直至基本定稿,是完整的写作过程。从写作规律看,“改”也是“作”,所不同的是,“改”是对“毛坯”或半成品的修正,也可能是基本重作。但由于有了第一次“作”的经验,“改”——第二次“作”,一般来说总会比第一次好一些,也可能无法同日而语。从这一意义上说,哪怕是刚学作文的小学生,只要他写出文章来了,只要有老师的指点和鼓励,就必然可以自改。再说,引导学生自己动笔修改自己的习作,只是为了达到提高他们的写作能力的目的,并非要求他们改得尽善尽美——何况,即使是老师精批细改,谁又能说可做到尽善尽美呢?文章不厌百回改啊!

下面,我们还是举几个实例,看看小学生自改作文的能力究竟怎样。需要首先说明的是,这些例子,仅仅是老师最初引导学生自己改的尝试,并非长期训练的结果。

§ 例一:老师启发和提示,学生自改(五年级学生)

老师给《我熟悉的人——王×》某段的修改提示是:“主次不够分明,是以写王×为主,是写你自己为主?”

该生根据老师的提示,对原文进行了修改。学生是就着作文本改的,现在我们将原稿和修改稿分别呈现如下:

【原稿】

“太阳无情地炙烤着大地,像一个蒸笼似的,把我们罩在里面。一会儿,豆大的汗珠顺着我的脸淌了下来,太阳真是铁心肠,它把我们的脸晒得通红通红,我觉得我的脸阵阵发热。我和王×像两个邮递员似的,从东家走到西家,手里的通知一张一张“飞”了,通知单在我手里慢慢少了,最后,一张也没有了。这时我才发现我的短衬衫已经完全湿透了。但我的心理像吃了蜜一样甜,她也高兴得快要跳起来了。” |

【修改稿】

“太阳无情地炙烤着大地,天地间像一个蒸笼似的,把我们罩在里面。一会儿,豆大的汗珠顺着王╳和我的脸颊淌了下来,连我这个长跑运动员都有点受不住了。王╳的体质这么差,她能受得了吗?我一转身,看见她气喘吁吁地拖着两条沉重的腿走着。她额头上的汗珠更像断了线的珠子直往下掉。太阳真是铁心肠,把王╳的脸晒得通红通红。王╳和我像两个邮递员似的,从东家走到西家,通知单送走了一张又一张,眼看就要送完了。王╳的脸上露出了愉快的微笑。这时我感动极了,如果没有王╳的主动帮助,我是完不成这项任务的。王╳真是乐于助人的好同学啊!” |

§ 例二:学生在老师的指点下互批互改

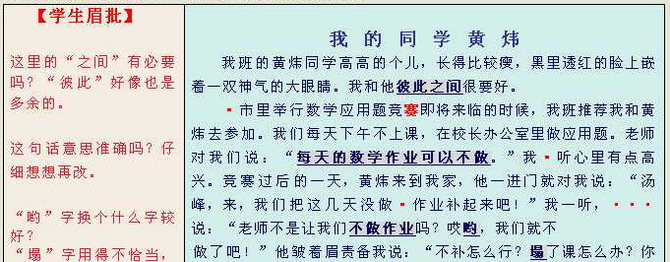

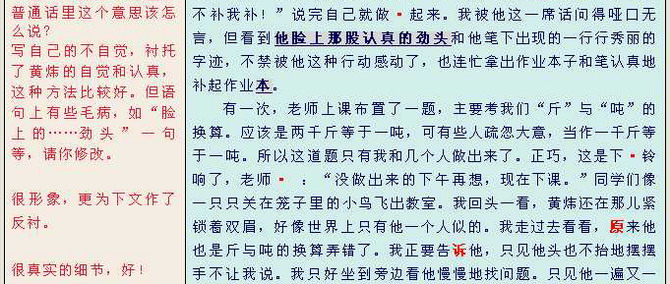

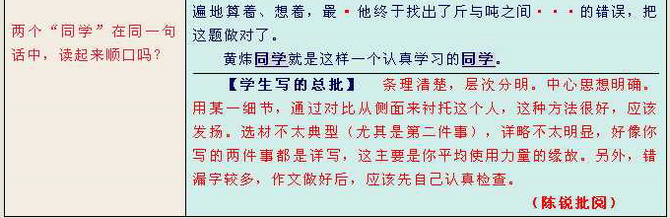

此例是陈锐同学批阅汤峰同学作文的实例(也是五年级),老师要求只批不改。

【说明】网上排版,有的批阅符号难以表现,故文字下的着重号表示用词或语句好;“·”表示此处该补上恰当的字词;下划线表示此处语句有毛病或费解。有的错别字无法表现,即用红色字体,表示原来此处是错字、别字或不规范的简化字。

|

|

|

|

|

|

上面所举的例子,是本文作者之一应学俊老师早几年所作的引导和训练学生自己批改作文最初的尝试。而近年来,应学俊老师引导和有步骤地训练学生自己修改习作的实践完全可以证明:引导和训练学生自批自改作文是完全可行的,效果也是良好的——只要老师切实把它作为作文教学重要的组成部分认真地实施。囿于篇幅,不便更多举例。

四、培养“自己改”的习惯是提高“自己改”的能力的前提

就我们调查的范围来看,在培养学生“自己改”方面,不少语文教师都做过一些有益的尝试,也曾取得一定的成效和经验。概括起来,大约有这样几种做法:

⑴ 由学生自改或互改;

⑵ 教师批改时,对有问题的地方只标符号,不批不改;

⑶ 以指导学生自改互改草稿为主,誊清后再予以评分,有的略加批语,等等。

这些都是教法上的改革与创新的摸索,各有千秋,不无可取之处。但是,能够坚持一直认真做下去的为数很少。究其原因,主要是语文教师普遍感到对学生引导不能得心应手,有事与愿违的苦恼。此外,如何调动学生自己修改的积极性主动性,这也是要动脑筋创新方法的。

我们认为,这正是学生历来都是做作文、交作文、等批改、看评分,积久成习的结果。现在一旦要求学生自己修改作文,其困难程度是不难想象的。正像叶老所指出的:“好习惯养成了,一辈子受用;坏习惯养成了,一辈子吃它的亏,想改也不容易。”⒀

因此,叶老认为,语文老师训练学生作文,要注意教学生在实践中养成自己修改的好习惯。⒁ 同时,叶老还指出:所谓能力不是一会儿就能从无到有的,只有历练到成了习惯,才算有了这种能力。为什么叶老在谈到培养能力的时候,首先如此强调习惯的养成?习惯究竟是一种什么东西?

心理学告诉我们:习惯是“达到自动化了的动作方式。从生理机制上讲,它们都是在大脑皮质上形成的动力定型。”“习惯动作不仅达到了自动化,而且成为一种倾向和需要。如果不按习惯去行动,就会感到不舒服不愉快。”⒂

我们都知道,能力是人能够顺利地完成某种活动的心理特征,它是与人的具体活动联系在一起的。如果我们承认能力是在多次实践中培养形成的话,那么,作为习惯就是这样“多次实践”的最可靠的保证。所以习惯和能力关系密切。叶老的论断确实是符合规律的真知灼见。试想:学生如果有了自己修改习作的习惯,这种习惯便会驱使他们自动地对自己写的文章下一番“推敲”的功夫;使他们认识到,作文如不经自己认真修改,便算不上最后完成,心里就会“不舒服不愉快”,便不能交卷——这就是习惯的威力。

习惯的养成靠的是什么?靠的是多次有规律的重复动作(练习)。正如叶老所说:“凡属养成习惯的事项,反复讲未必管用”⒃;“习惯是从实践里养成的,知道一点做一点,知道几点做几点,积累起来,各方面都养成了习惯,而且是好习惯,就差不多了。”⒄ 从这一意义上讲,要培养学生自己改的习惯,靠一学期组织那么几次自改训练是远远不够的。我们认为,切实可行的办法应该是从小学生刚刚学写作文(包括写话)时起,便要求并切实指导他们每作必自改,而且是认真对待的,不让他们建立起“学生作文只有老师改”的意识。因为,从心理学角度看,有个“定势”问题——从一年级就引导和训练学生自改习作,就是从这个观点出发,使正确的意识“先入为主”,从而为形成自动化的良好的写作习惯打下基础。

对此,有人可能认为:低年级学生知识水平及辨析能力太低,改不出个所以然来。可是,我们所作的简单的试验却表明:一年级下学期的小学生并非全无鉴别正误优劣的能力,在老师做了修改的说明和示范后,他们一般都能在百字看图写话的习作中改出 4~6 个错漏字不等,还能以增删的办法改出一两个明显不通顺的句子。从培养习惯的角度来说,这就很不错了。

还应当注意的是:自己修改习作既然是写作过程的重要组成部分,它理应在作文课堂教学中占有一席之地,以落实自改习作的指导和练习。因此,教师在备课时应该把指导学生自己改的方法以及教学时间的安排 认认真真写进教案,并在教学实践中扎实地付诸实施,而不应总是将它一概置于课外,使学生在无指导和督促的情况下“自己改”,从而使自改的质量得不到保证而流于形式,并无实效。总之,如果学生能够做到“写成之后自己看,优点何在,毛病何在。眼光渐高,笔下渐熟,定会写成较好的东西。”⒅

认认真真写进教案,并在教学实践中扎实地付诸实施,而不应总是将它一概置于课外,使学生在无指导和督促的情况下“自己改”,从而使自改的质量得不到保证而流于形式,并无实效。总之,如果学生能够做到“写成之后自己看,优点何在,毛病何在。眼光渐高,笔下渐熟,定会写成较好的东西。”⒅

时代在前进,历史在发展。教育要实现“三个面向”,就必须进行教学改革。诚然,我们不应割断历史谈改革,传统教法中有不少是值得继承和借鉴的。但是,既然我们已经认识到在我国作文教学中传统批改方式的弊端,而且语文教育大师叶圣陶先生已经把它明确地揭示出来,也指出了改革的方向,我们就应当沿着这一方向去探索、研究,以最终实现学生“自能作文,不待老师改”的理想境界。■ (2016年2月更新网页时本文作者之一应学俊有细微修订)

(全文完,点击这里:到本文第 1 页)

| 【延伸阅读】 |

||

|

||

| (本站 2002-10 编辑转载 / 2019-02-28 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

|||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||