| 您现在的位置:教育·文史哲>陋室文化>辛子陵:走出《共产党宣言》的误区(转载) | | 您好!今天是: | |

|

|

| 近 期 评 论 |

点击:更多评论

时政

教育/文化

重读历史

点击:到“陋室文化”栏目…

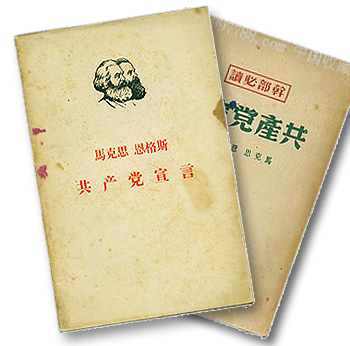

| 走出《共产党宣言》的误区 |

| ·辛子陵· |

| 撰稿:辛子陵 来源:http://blog.renren.com/share/242010375/4304825373/ 本站编辑转载 (浏览数: 人次) |

|

|

上个世纪70 年代末,中国副总理王震访问英国。王震听说英国大部分工人、职员、知识分子、小资产阶级,约占全国人口70% 的普通百姓,都拥有在中国人看来相当阔绰的私人住宅和家用轿车,每年度假可以出国旅游,感到非常惊讶。他带着“访贫问苦”的明确意向访问一位失业工人。中国驻英大使柯华陪同王震来到一个失业工人的家。王老有点眩晕,这是失业工人吗!?他看到了什么呢?

这个失业工人住着一栋一百多平方米的两层楼房,有餐厅、客厅,有沙发、电视机,装饰柜子里有珍藏的银器,房后还有一个约五十平方米的小花园。由于失业,他可以不纳税,享受免费医疗,子女免费接受义务教育。②

王震看后感慨良多。原来想当然地以为处于水深火热之中的英国工人,生活水平竟然比中国的副总理都高。柯华大使告诉他:“我曾问过一个清洁工人,他每周收入约一百英镑;一个开电梯的工人,每周收入为一百五十英镑。”按当时英镑对人民币汇率 1:5.91概算,清洁工的周工资相当于人民币591元;电梯工的周工资相当于人民币886元。王震是五级高干,那时每月工资不到400元,周工资不到100元,相当于英国一个清洁工周工资的1/6,电梯工周工资的1/8。中国的贫穷社会主义太相形见绌了。如果不是拿中国高官与英国工人相比,而是两国百姓作对比,差距就更大了。据专家计算,1978 年中英两国人均国民收入的比例是:1:42.3。③ 就是说,英国普通百姓的收入比中国普通百姓的收入高 42 倍。(【本站注】参见左侧第2条连接——柯华文章)

我国驻英大使馆经济商务参赞于日参加了接待工作,他在《旅英十年——重新认识资本主义》一文中称:“有人问王副总理对英国有什么观感,王出人意料地说了这么一段话:‘我看英国搞得不错,物质极大丰富,三大差别基本消灭,社会公正,社会福利也受重视,如果加上共产党执政,英国就是我们理想中的共产主义社会。’”

|

王震访英归来,成为邓小平的改革开放政策的坚定支持者。王震是中共领导集团的重要成员。他对民主社会主义的认识过程,有一定的典型性和代表性,从带有成见的怀疑、蔑视到惊讶、赞叹、向往。以邓小平为核心的第二代领导集体是把西欧民主社会主义作为参照物制定改革开放政策的。英国民主社会主义奠基人是工党首相艾德礼。王震访英时是保守党执政,撒切尔夫人当首相。按照我们原来的分类,英国保守党是资产阶级政党,英国工党是修正主义政党,一资一修,把英国搞得“物质极大丰富,三大差别基本消灭,社会公正,社会福利也受重视”。看起来我们过去所批判的“资本主义道路”、“修正主义道路”并不是那么可怕,恰恰是我们梦寐以求实现不了的幸福社会。自视为根红苗正的共产党人办不到的事情,被“修正主义”和“资产阶级”政党办到了。这是怎么一回事?是我们的“科学社会主义圣经”──《共产党宣言》有错误,按照这个路线图走,永远达不到“物质极大丰富,三大差别基本消灭,社会公正,社会福利也受重视”那样一种境界。

§ 马克思、恩格斯早期思想中的空想社会主义成分

发表《共产党宣言》时,马克思30 岁,恩格斯28 岁。

恩格斯 23 岁(1843 年,距今170 多年)来到曼彻斯特他父亲的工厂里工作。曼彻斯特资本主义给他留下了极其深刻的印象,他还陪同马克思参观了曼彻斯特的血汗工厂,他们认识资本主义是从这里开始的,不能超越曼彻斯特资本主义给他们带来的历史局限性。这种局限性就表现为《共产党宣言》中的一些过激主张。

19世纪40年代的伦敦、利物浦、曼彻斯特等大城市,托福于产业革命,一座座大工厂拔地而起,英国已经成了“世界工厂”。英国的产品几乎占整个世界工业产品的50%。财富像魔法一样从工厂涌流出来。鳞次栉比的商业街,豪华的大剧院,哥特式的教堂,林荫道两旁宽敞舒适的富人住宅,每一刻钟或半点钟都有公共马车经过。产业革命创造了灿烂的城市文明。

19世纪40年代的伦敦、利物浦、曼彻斯特等大城市,托福于产业革命,一座座大工厂拔地而起,英国已经成了“世界工厂”。英国的产品几乎占整个世界工业产品的50%。财富像魔法一样从工厂涌流出来。鳞次栉比的商业街,豪华的大剧院,哥特式的教堂,林荫道两旁宽敞舒适的富人住宅,每一刻钟或半点钟都有公共马车经过。产业革命创造了灿烂的城市文明。

在这些城市文明光环照不到的地方,掩藏着一个悲惨世界,这就是工人的贫民窟。

自由资本主义时代,又被称为“野蛮资本主义”。曼彻斯特是英国纺织业的中心,是“野蛮资本主义”的典型,那里的工人受得苦难最深,给马克思和恩格思留下了极其深刻的印象。在恩格斯访问过的一个贫民窟里,他亲眼看到:“往往是丈夫、妻子、四五个孩子,有时还有祖母和祖父,住在仅有的一间十至十二英尺见方的屋子里,在这里工作、吃饭、睡觉。……全区在十个当家人中,很难找到一个除了工作服还有其他衣服的人来,而且工作服也是破破烂烂的;他们中有许多人,除了这些破烂衣服,晚上就没有什么可以盖的,他们的床铺也只是装着麦桔或刨花的麻袋。” 最可怕的是失业的威胁,④ 一旦失业,全家人就陷入了绝境。

恩格斯看到了早期野蛮资本主义制度下工人阶级的贫困悲惨的生活,义愤填膺地写道:

机器上的每一种改进都抢走了工人的饭碗,而且这种改进愈大,工人失业的就愈多。因此,每一种改进都像商业危机一样给某一些工人带来严重的后果,即匮乏、贫穷和犯罪。⑤

他举例做了细致地分析:由于头一个发明——一个工人摇动的珍妮纺纱机——的生产能力已至少比一架普通纺车高五倍,所以每一架新的珍妮纺纱机就要使五个纺工失业。生产力比珍妮纺纱机大得多而且也只需要一个工人操纵的水力纺纱机就剥夺了更多人的生计。自从许多纺纱工厂使用自动纺纱机以后,纺工的作用就全部化为乌有而由机器代替了。

恩格斯说,由于机器方面的各种改进,费力的工作一天天地被机器所代替,从而成年男人的工作就变成了简单的看机器的工作,这是纤弱的妇女甚至小孩子也完全可以做的,而做这个工作所得的工资要少一些,甚至少2/3;这样一来,尽管生产已经扩大,成年工人却一天天地从工业中被排挤出来,而且再也找不到工作;甚至由于机器完全代替了人力,整个整个的劳动部门被取消了。资产阶级老爷们可以去问问曼彻斯特或其他任何地方的清道夫,去问问那些在街上卖盐、卖火柴、卖橘子、卖鞋带等等或者竟不得不讨饭的人,问问他们过去是干什么的,他们之中有许多人会回答道:工厂工人,被机器剥夺了工作的工人。在英国产业革命时期,由于蒸汽织机的普及推广,把八十万熟练织工抛上街头。

马克思深受恩格斯的调查报告《英国工人阶级状况》一书的影响,他在《资本论》第一卷中,又搜集许多工厂调查报告,证明恩格斯的结论:机器夺走了工人的饭碗。马克思把机器看做是工人阶级的敌对力量,他是这样说的:

机器不仅是一个极强大的竞争者,随时可以使雇佣工人过剩。它还被资本公开地宣布为一种和工人敌对的力量并加以利用。机器成了罢工即劳动反抗资本专制的这些周期性暴动的最强有力的武器。……蒸汽机一开始就是“人力”的对头,它使资本家能够粉碎工人日益高涨的、可能使刚刚开始的工厂制度陷入危机的那些要求。可以写出整整一部历史,说明1830 年以来的许多发明,都只是为了保护资本、对付工人暴动而出现的。⑥

马克思和恩格斯同情失业工人,为失业工人鸣不平,想制止机器排挤工人的现象,在道义上百分之百的有理。但是,为了维持工人就业,保持工人稳定的生活,要求厂主不得添置新的机器设备,不得采用新技术,这就取消了生产力的发展,取消了财富的增加,取消了社会的进步。在这里,我们看到了马克思、恩格斯的空想社会主义胎记。

据《资本论》记载:当时“英国五万人用机器纺掉的棉花,如果用旧式纺车来纺需要二亿人,这当然不是说纺纱机排挤了这从来没有存在过的二亿人的位置。这只是说,要代替纺纱机,需要大量增加工人人口。” ⑦ 1870 年英国总人口是二千一百万。如果只靠人力纺车,不仅工人一个不会失业,加班加点干一辈子也干不完;就是从国王到臣民都去摇纺车也干不出二亿人的活来。有了纺纱机,五万人能顶替 2 亿人,生产率提高了四千倍。英国的国民收入,18 世纪末叶是一亿二千万镑,1870年达到了十二亿镑,增加了10 倍。

从宏观的历史角度来看,用机器代替工人,或者说机器排挤了工人,是普济天下苍生、推动历史进步的首善之事,正是先进生产力的不断地发展,逐渐地把工人从繁重的体力劳动中解放出来,才为一个更高级的社会创造着物质基础。

(未完,接下页)

【附录】关于作者

辛子陵,原名宋科,1935年生,传记文学作家,中国人民解放军大校。1950年参军,1959年入党,曾任中国人民解放军高等军事学院助教、军政大学政治研究室副主任、中国军事学院出版社社长。其主要著作有:刘伯承元帅悼词、《毛泽东传》《林彪正传》《红太阳的陨落》等。特别是《红太阳的陨落》引起海内外极大的关注。是毛左人士憎恨的人物。(源自百度等网络资讯)

本文约成于2008 年。

【注释】

⑴ 《三坟》《五典》:汉孔安国《书序》以伏羲、神农、黄帝为三皇,少昊、颛顼、高辛、尧、舜为五帝。记载三皇时代的书称为“三坟”,记载五帝时代的书称为“五典”,内容已不可考。 百宋千元:指清代乾隆、嘉庆时藏书家黄丕烈和吴骞的藏书。黄丕烈藏有宋版书一百部,吴骞藏有元版书一千部,世称“百宋千元”。

天球河图:古人以为天圆地方,制作天球仪模型认识宇宙,日月星辰布列其上,亦分南北二极,黄赤各道。河图说的是相传伏羲氏王天下,龙马负八卦图出黄河。 金人玉佛:金人指的是金铜仙人,是汉武帝刘彻在他的建章宫神明台上建造的,金人手捧承露盘,企望饮仙露而长生不老。玉佛出自玉文化和佛文化的交融,把一块洁净无暇的深绿色玉块雕成佛,佛面灵光四射,辉煌无比,倍增神韵,很多寺庙都有玉佛殿。

⑵ 柯华:《在马克思的墓前——对资本主义和西方民主的观察》,见《炎黄春秋》1999年第2期

⑶ 参见刘国平:《中国与世界经济发展的比较》,湖南人民出版社1991年版第175~176页

⑷《英国工人阶级状况》,人民出版社1956年版第64~65页

⑸ 恩格斯:《英国工人阶级状况》,人民出版社1956年版,第180页

⑹《资本论》,中国社会科学出版社1983年版第1卷,第441页

⑺《资本论》,中国社会科学出版社1983年版第1卷,第434页

| 【延伸阅读】 |

||

| (本站 2009-04 编辑转载 / 2022-04-07 更新) | ||

|

|||

版权所有©“教育·文史哲”网站 2003-2022 建议使用谷歌或IE9.0以上浏览器 | |

站长 | ||

▲ 关于本站及版权声明 | 联系本站 E-mail: yxj701@163.com | 信息产业部备案号:皖ICP备09015346号 |

|||